装置原点を出すためX/Y軸にリミットスイッチを取り付けます。

壱号機では「取り付けやすいところにつけた」ので、原点が左奥になり、しかもレーザ走査パターンが表裏逆になるという非常にわかりにくい作りになっておりました。

参號機ではこのあたりを改善し、原点を左手前としました。これでPCの画面で見たそのまま正立した状態で加工が出来ます。こうしておかないと表裏を間違って作ってしまい、うまく組み合わせられないといったつまらない間違いをするのです。

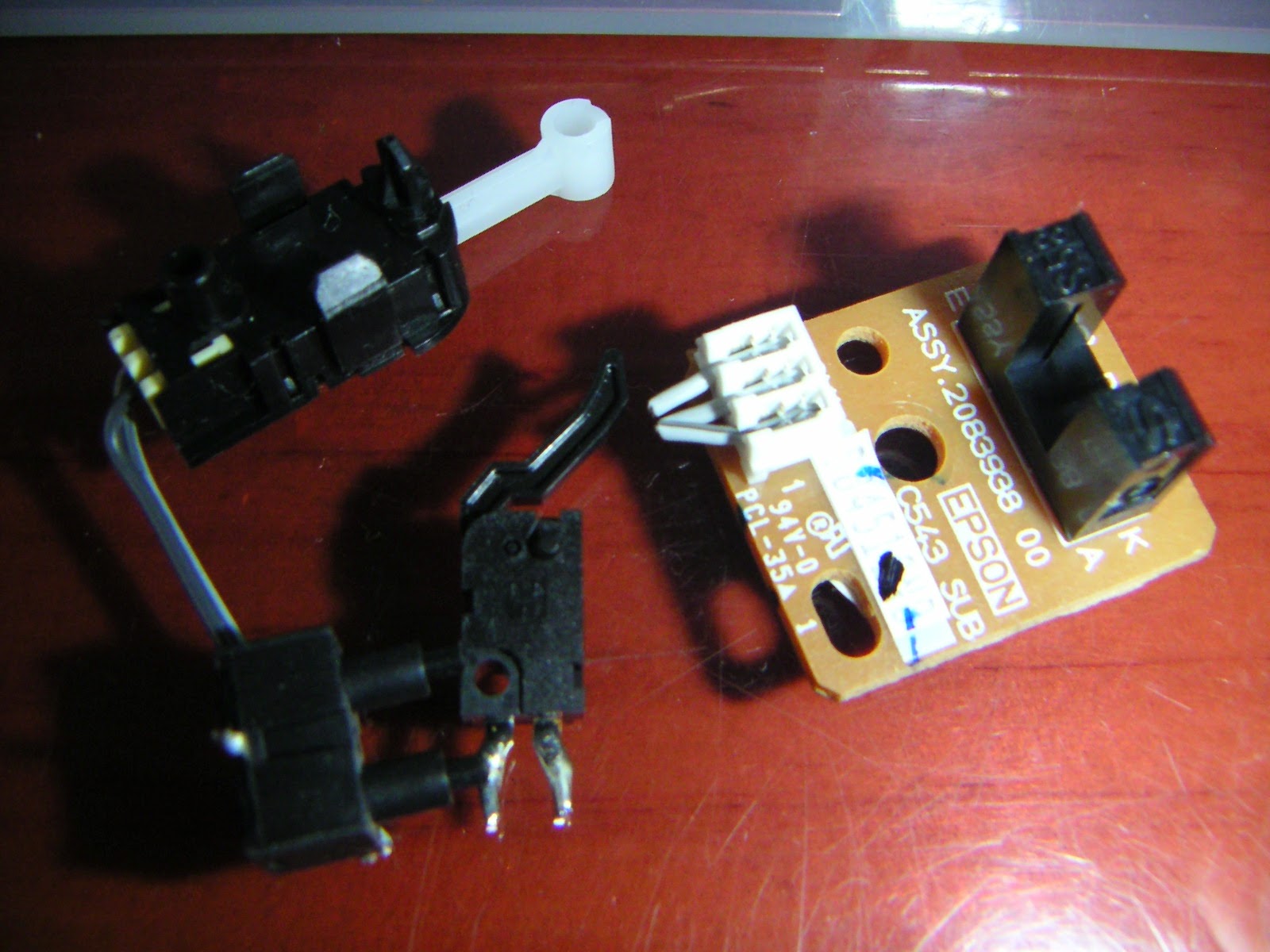

壱号機のリミットスイッチはメカニカルなものを使いました。参號機もこの構成を引き継ぐつもりでおりますが、ジャンク箱にはプリンタから外した超小型のスイッチがたくさんあります。また、フォトインタラプタを使った光リミットスイッチという選択もあります。一応は考えてみようかと。

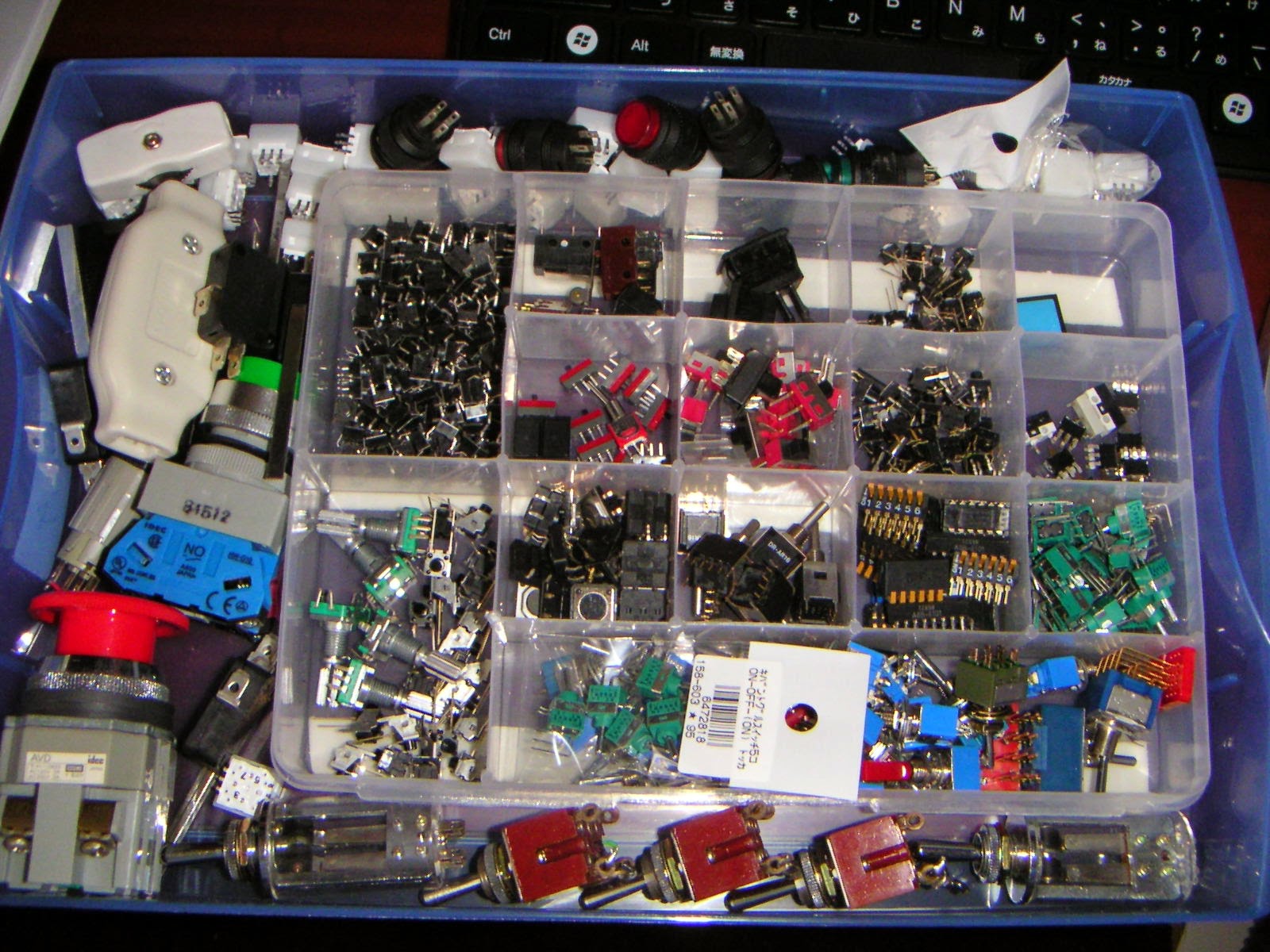

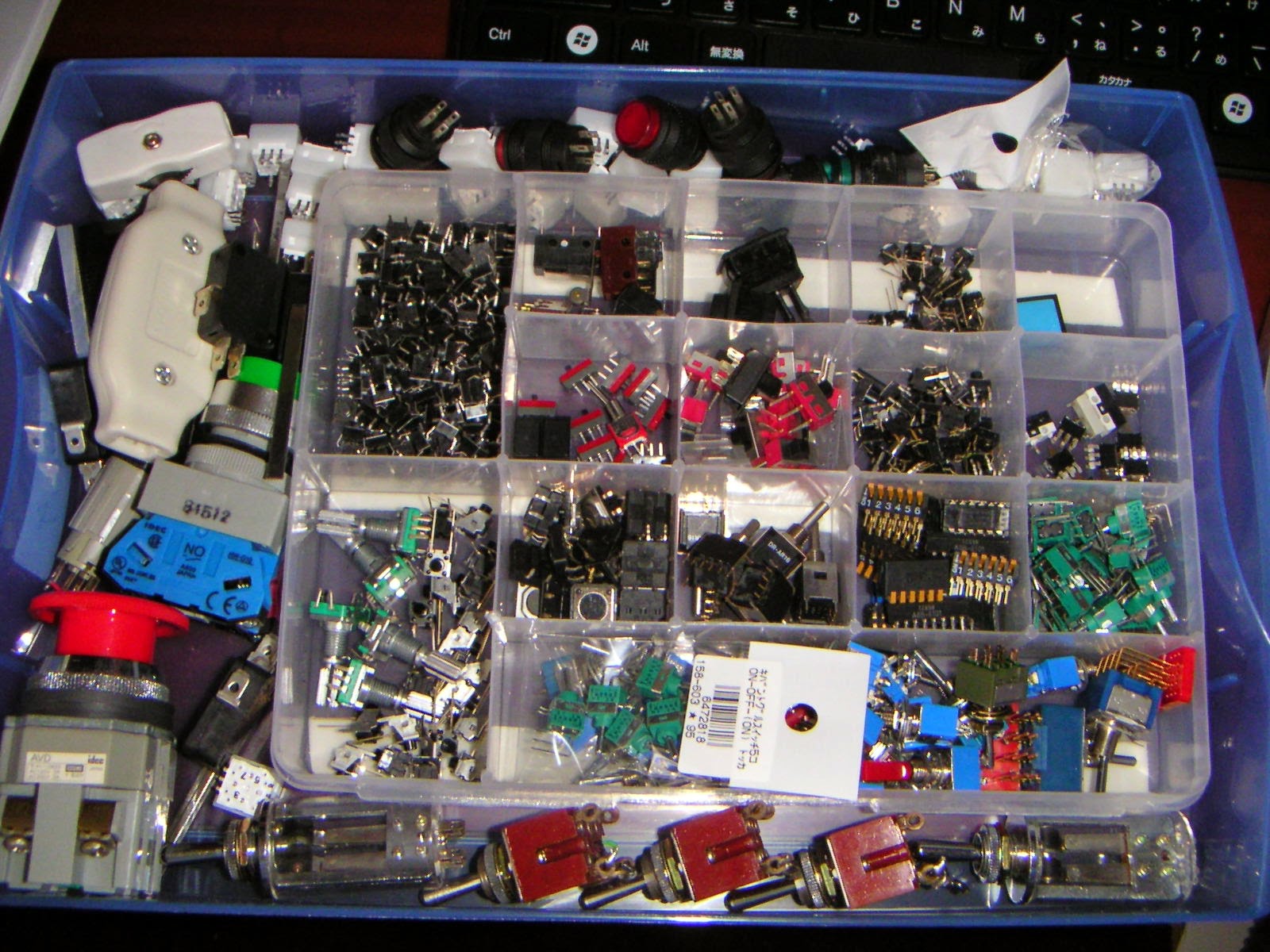

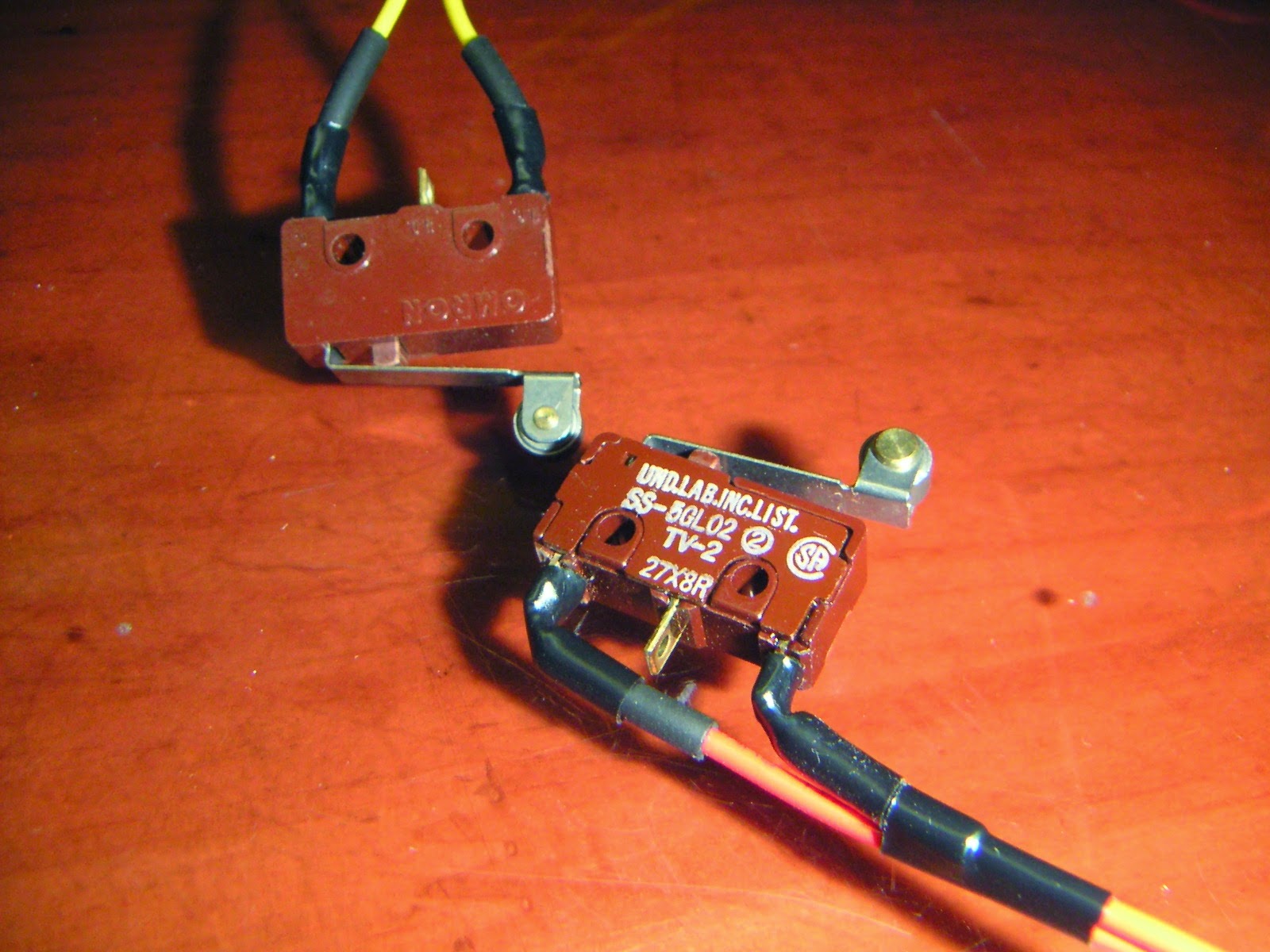

スイッチ入れ。こちらは新品ばかり。

リミットスイッチはこのあたりですね。

一方でジャンク部品箱にもいろいろスイッチが。

全部プラスチック筐体です。左上のやつなんかは前後どちらから押しても切れるというなかなかよさげな物であります。

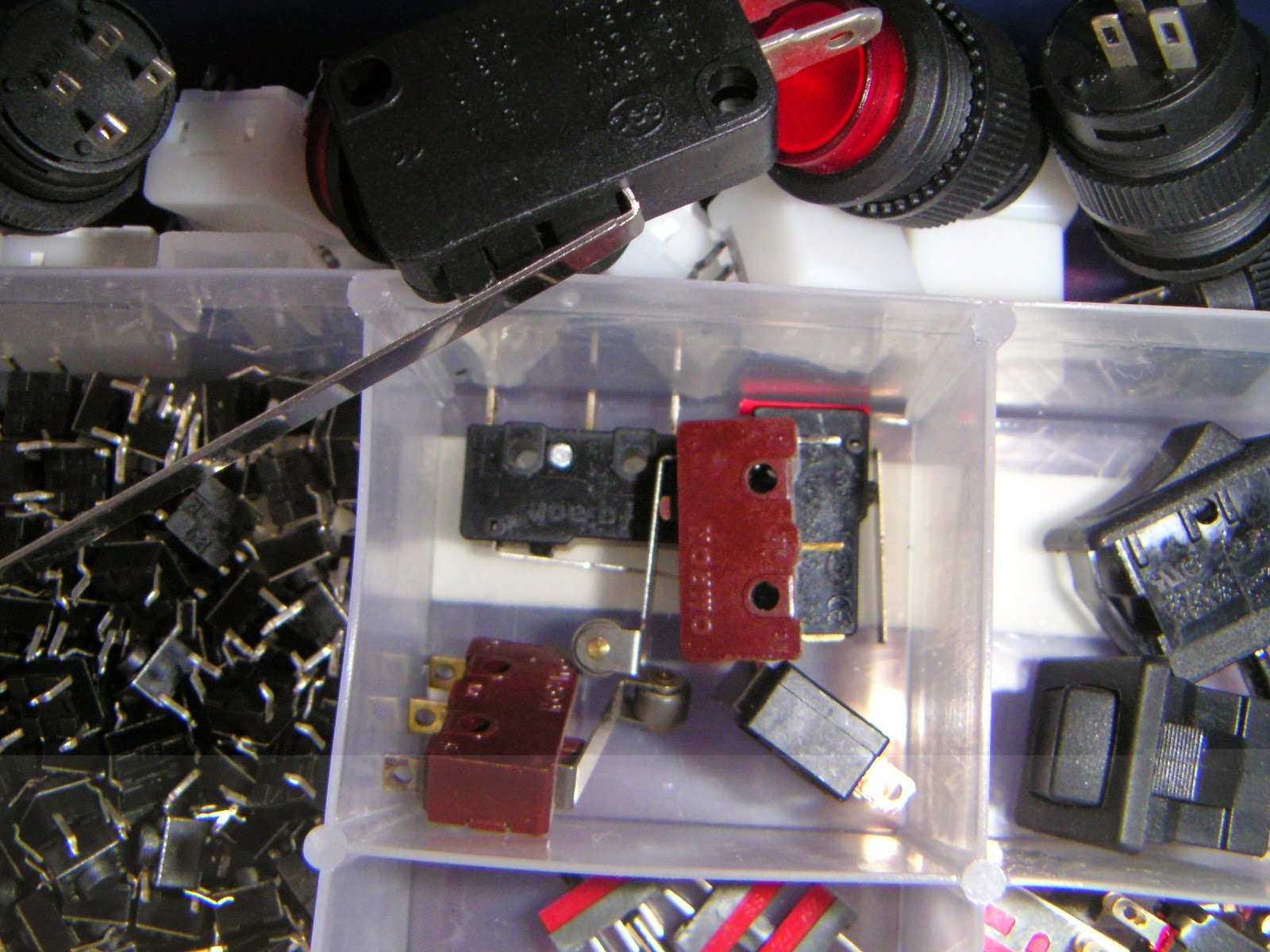

リミットスイッチといえばこれですね。

確かMFT2013のときに行った横浜のエジソンプラザで買ったものです。

で、いろいろ考えたのですが、結局上のリミットスイッチを使うことにしました。

このリミットスイッチは20x10mmと小さいもので、レイアウトしてみるとうまく今の装置に収まるのです。これならあえて小型化を追求しなくても良いかなと。位置出しの正確さ、動作の再現性の高さという点ではなんだかわからないジャンクスイッチよりもリミットスイッチのほうが信頼感があります。

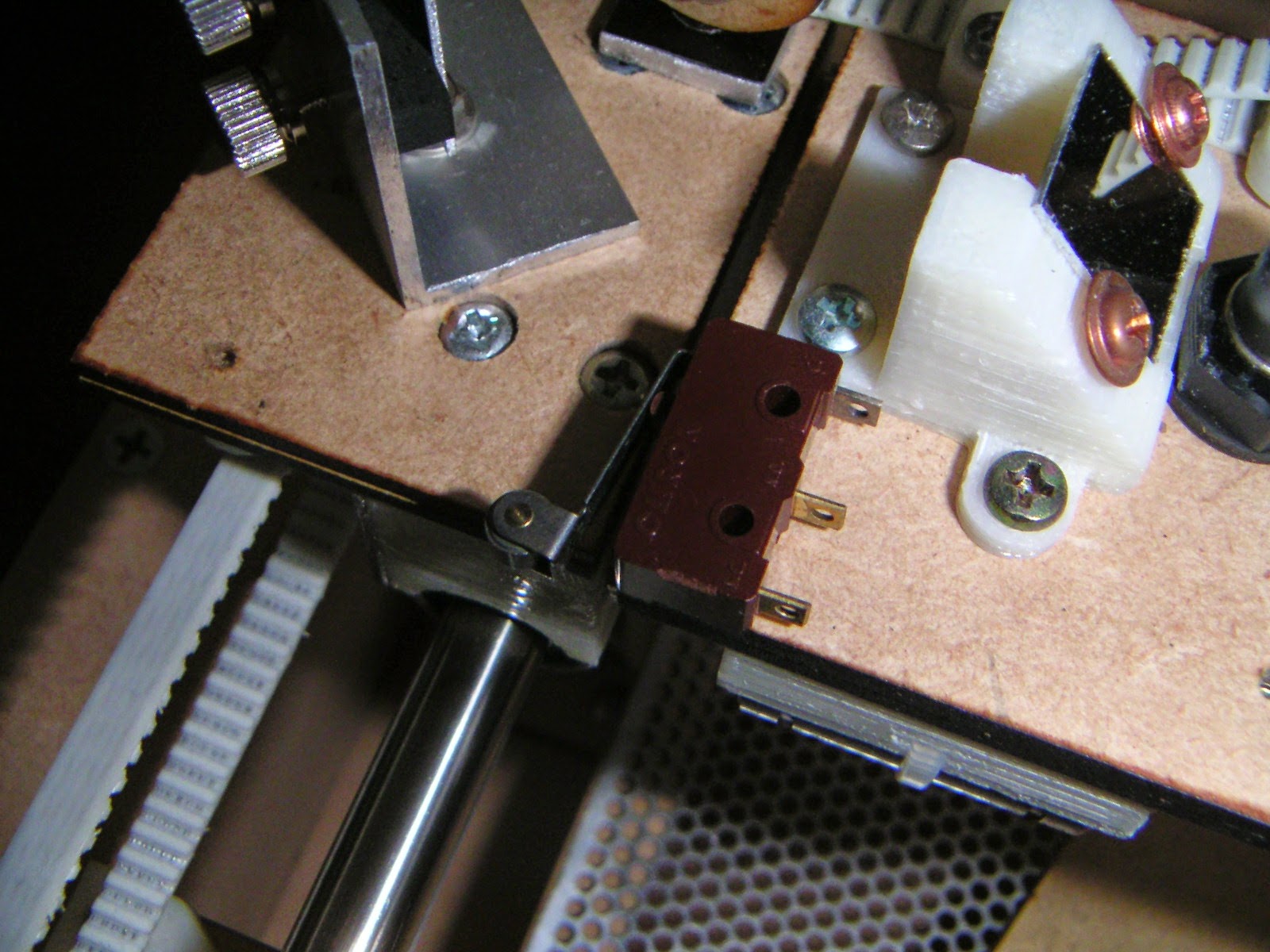

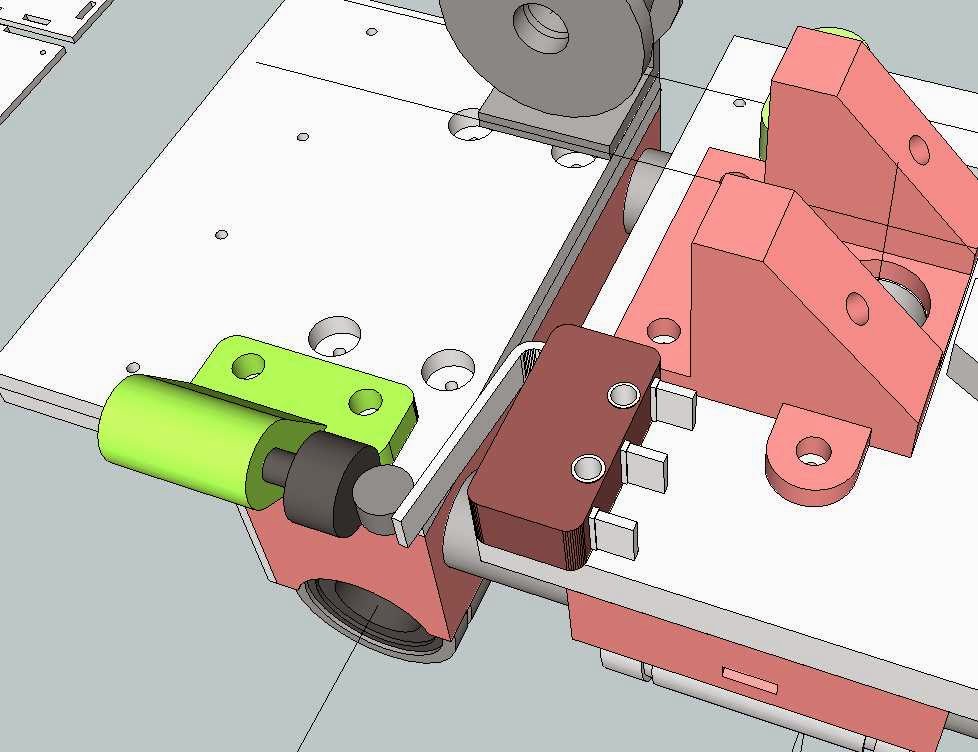

X軸のスイッチはこんな感じにつけましょう。

スイッチをキャリッジ側につけるか、軸端につけるかは悩ましいところですが、いずれにしても動き回る軸からケーブルを引き回さなければならないという点では同じです。軸端につけたほうが移動距離は短いのですが、キャリッジにはどうせエアチューブを引っ張らなければなりませんので、それとあわせてリミットスイッチの配線を引き回すことにしました。

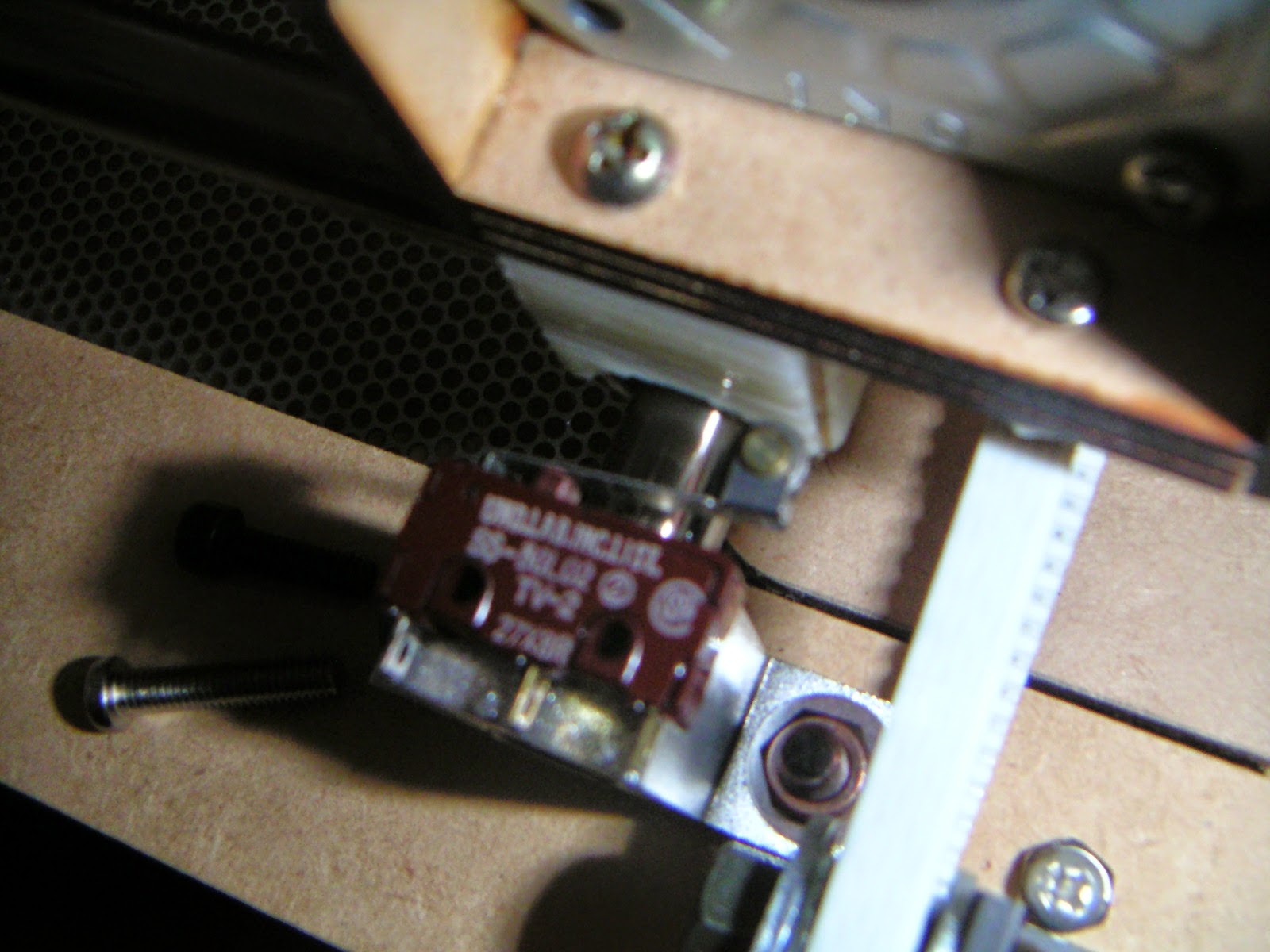

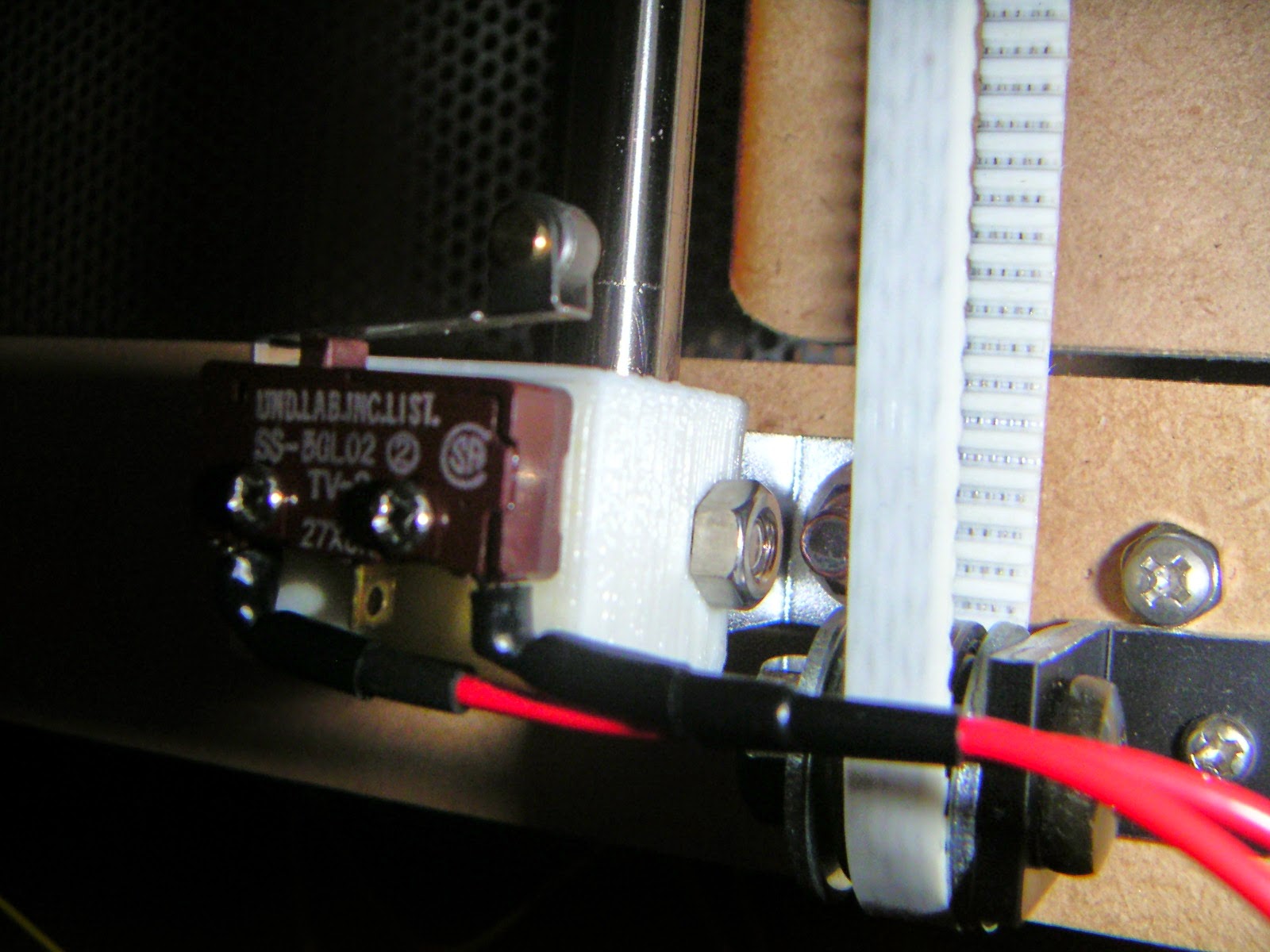

Y軸のスイッチはこのあたりで。 こちらはボディに取り付けられますのでケーブルの心配はありません。

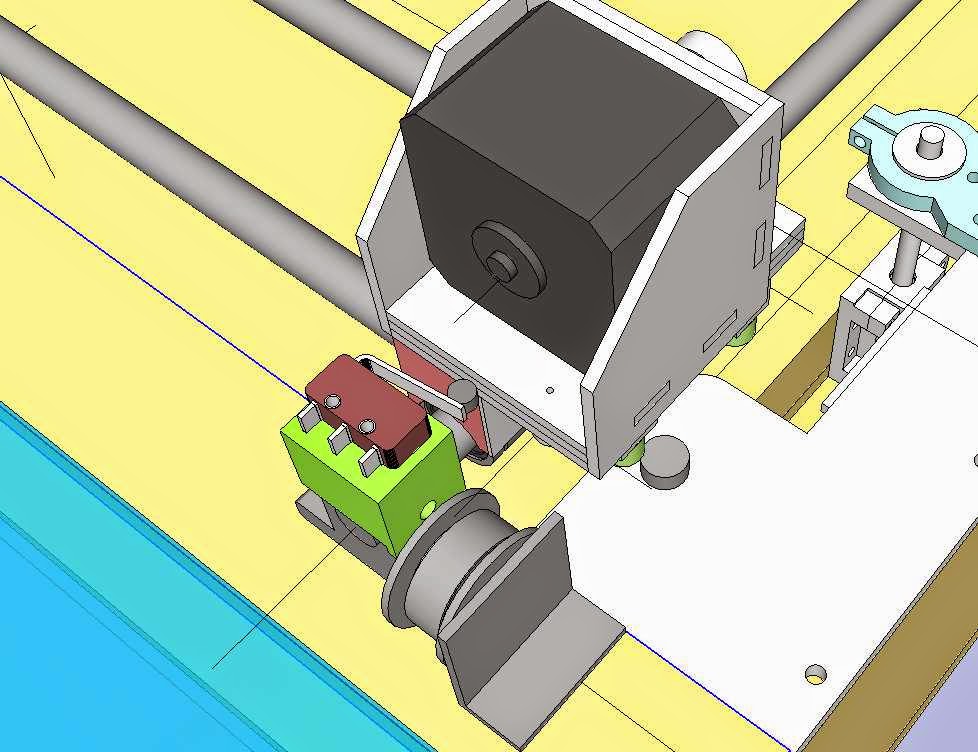

では設計します。細かい事はすっ飛ばして、こんな感じにします。

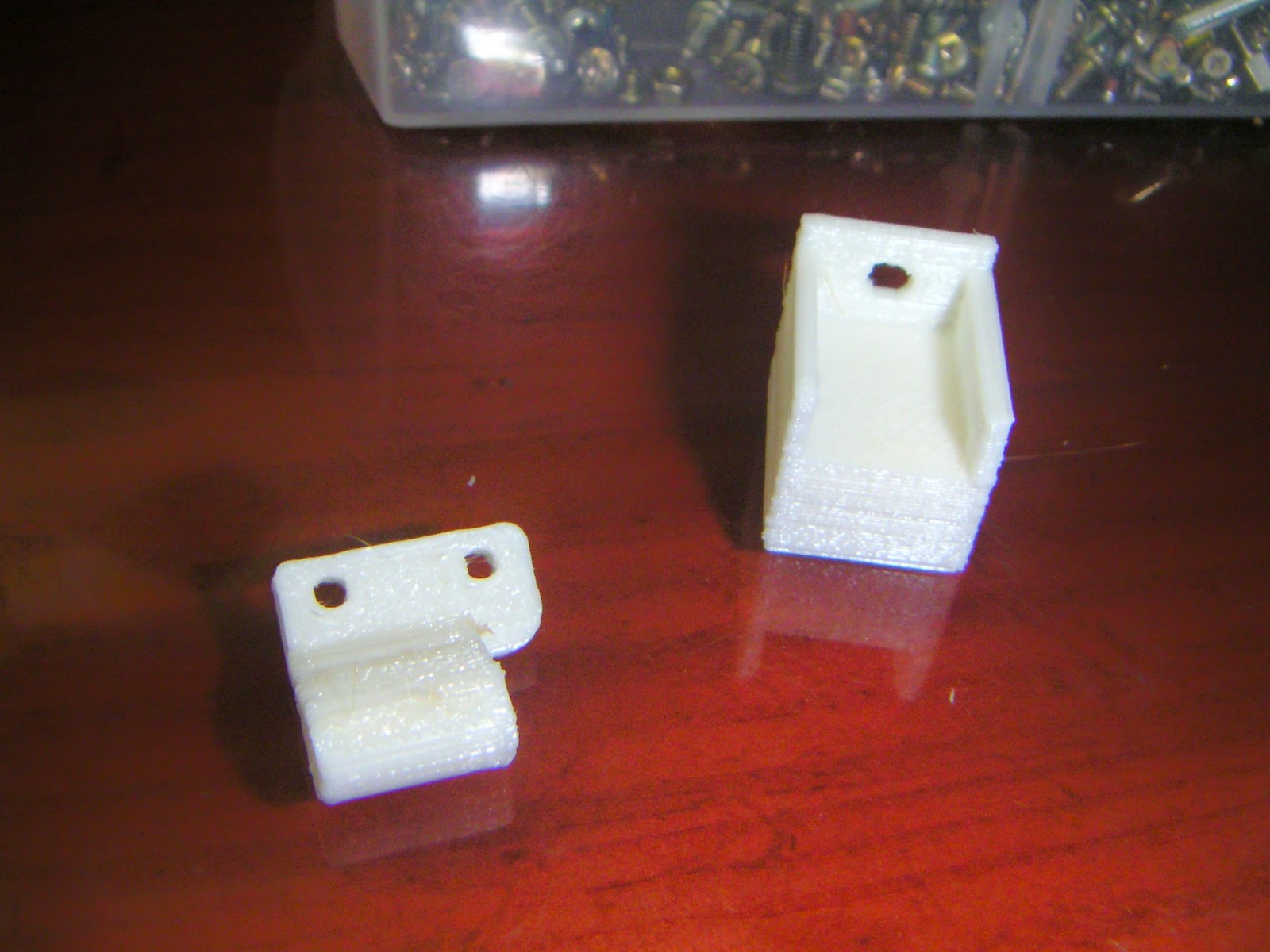

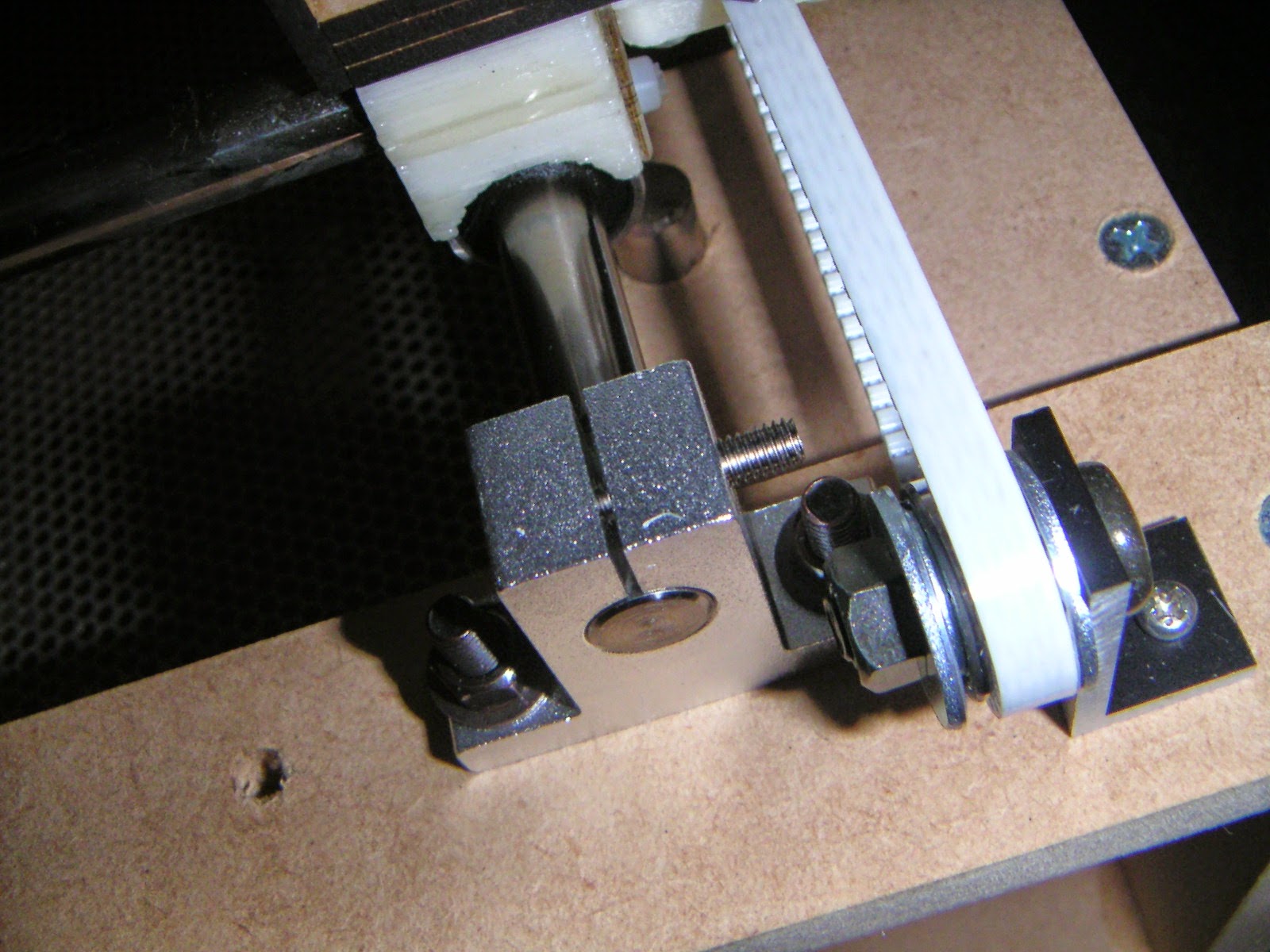

Y軸。シャフトホルダを利用してその上に3Dプリントしたスイッチベースを乗せることします。固定はシャフトを締め付けているネジを少し長いものに変えて余った部分に締め付けることにします。 スイッチを押すのはX軸駆動用ステッピングモータのベースです。

X軸。スイッチはそのままMDFのキャリッジにねじ込みます。 こちらはスイッチを押す適当なものがありませんので3Dプリンタで専用のパーツを作ることにします。ついでですから位置調整が出来るようにします。ローレットネジを回すことで10mm程度原点位置を変更できるようにします。使わないと思いますが。

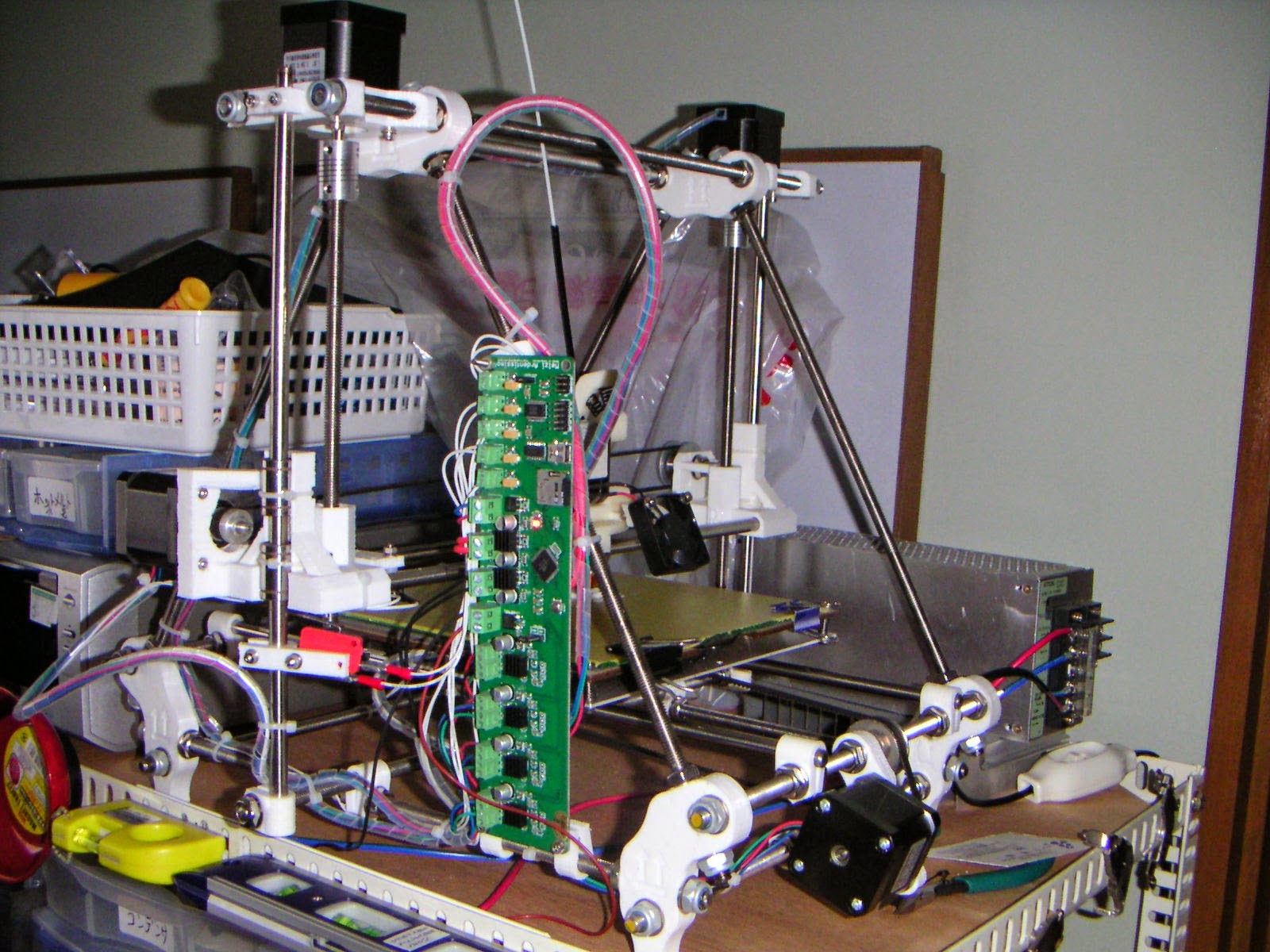

ではプリントします。例によってスケッチアップの図面をプラグインでSTL出力し、それをSlic3rでCAMデータ化、reprap Mendel Evolution を使ってABSでプリントします。

たまには3Dプリンタさんががんばっているところを動画で上げておきましょう。

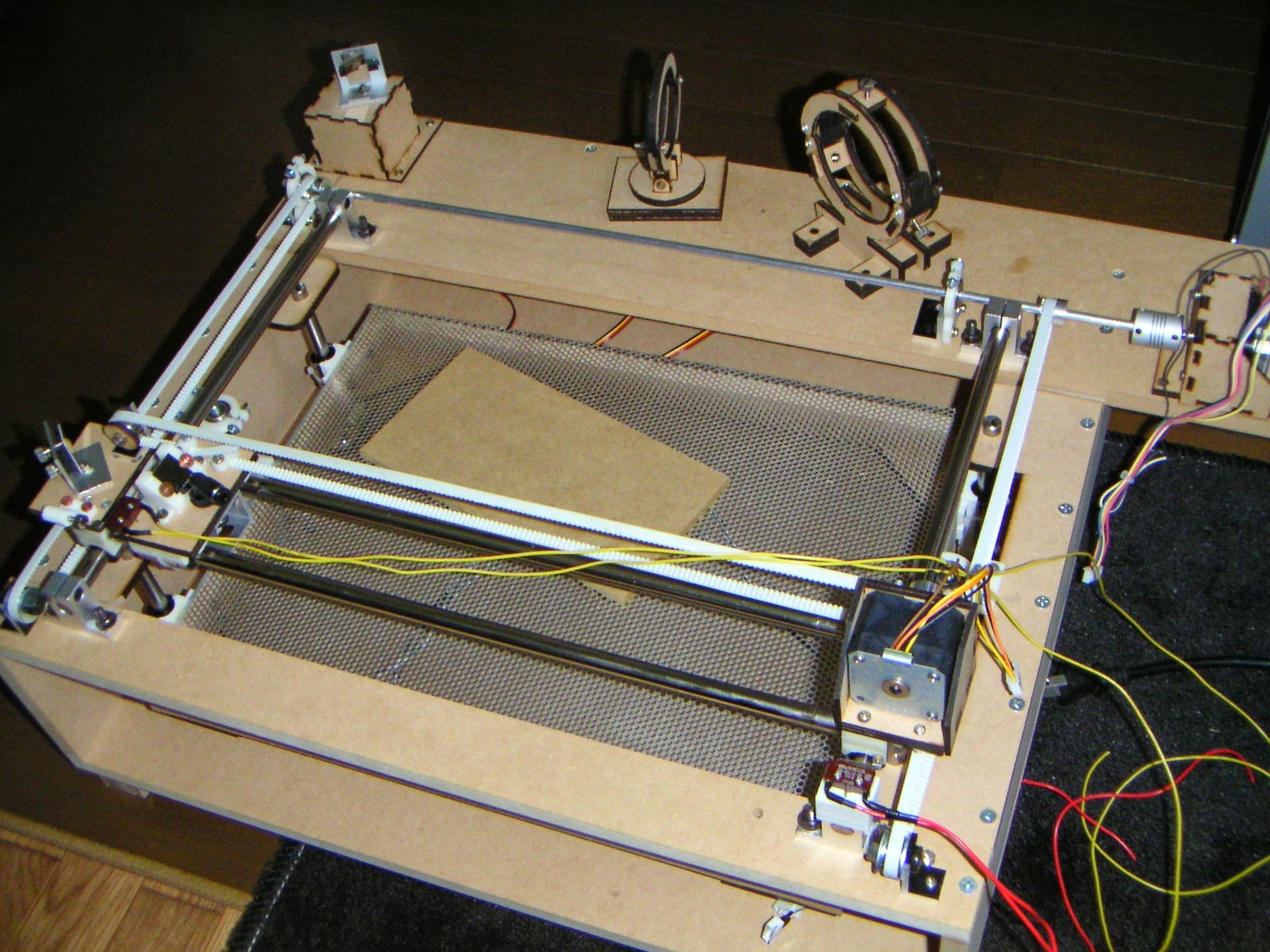

プリンタ全景。いまどきのプリンタのスマートさはありませんが、このメカメカしさを気に入っております。キットを自分で組み立て、ヘッド部分は自分でプリントしたパーツで改造しましたので構成も動作も良くわかっています。作業に欠かせない大事なマシンです。

フィラメントはこんな感じで天井から吊り下げられております。

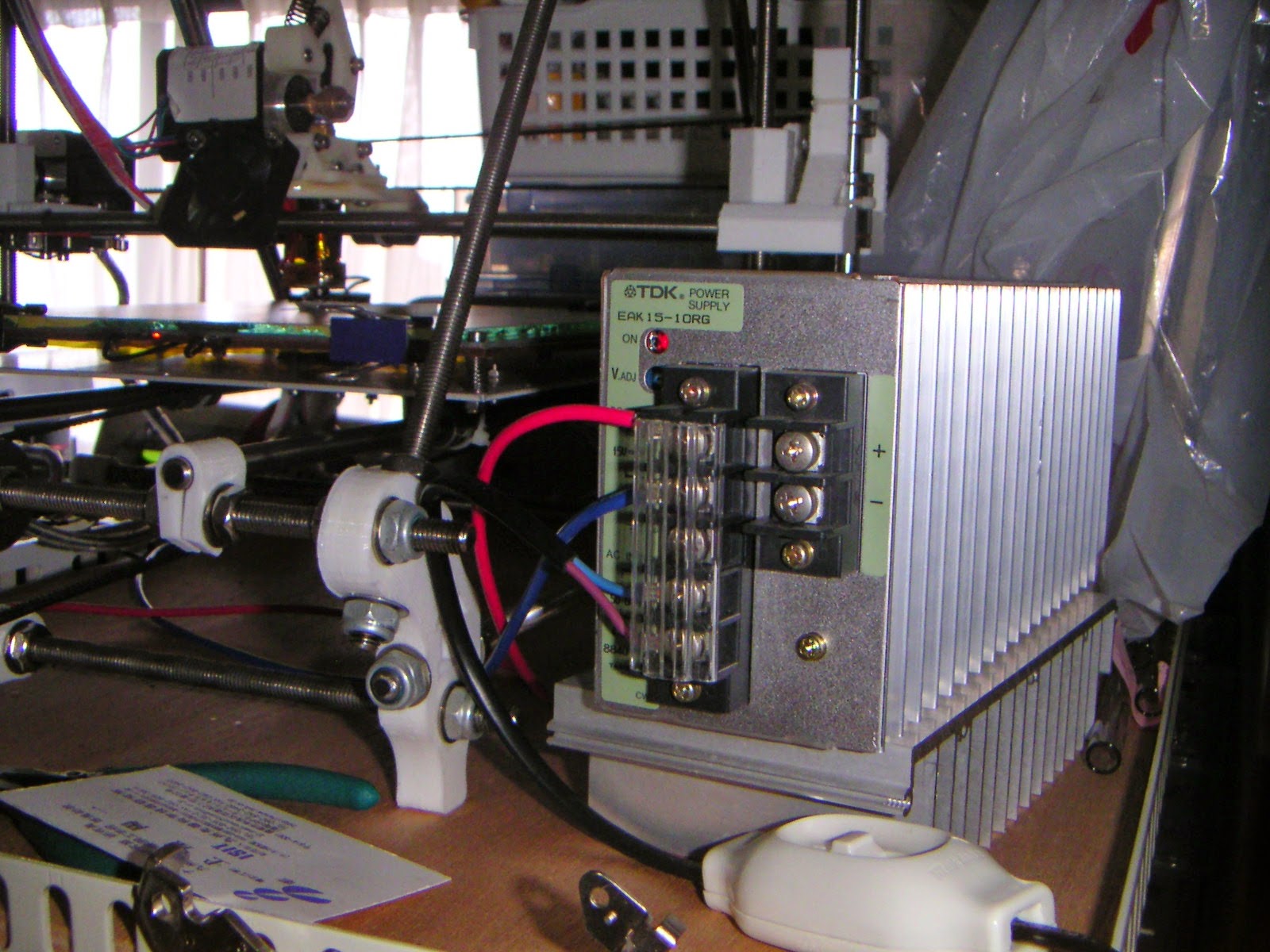

電源。元々12V仕様でしたが、いまは15Vで動かしています。定格上問題はありません。ヒータの昇温が早くなるので気に入っております。

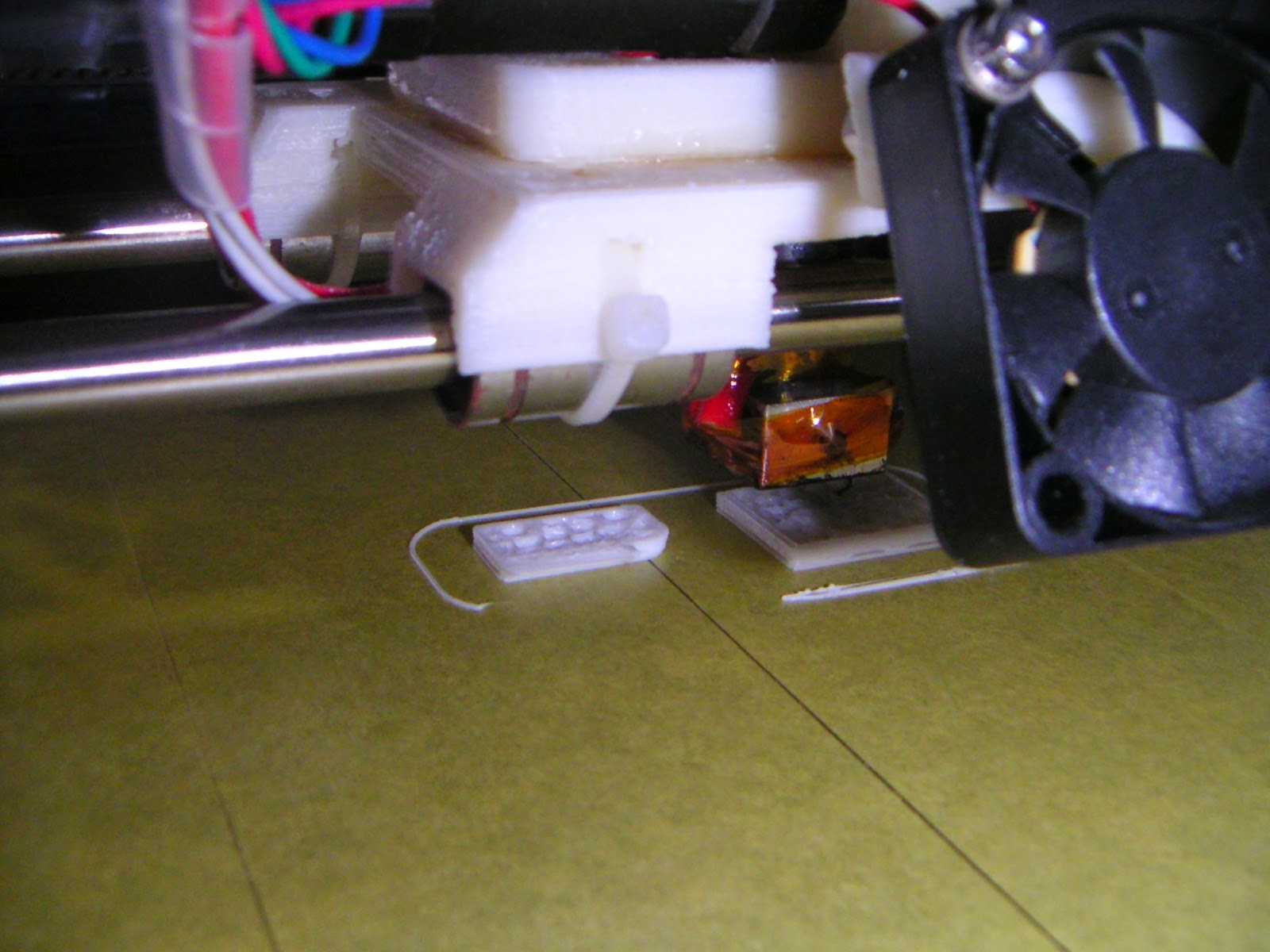

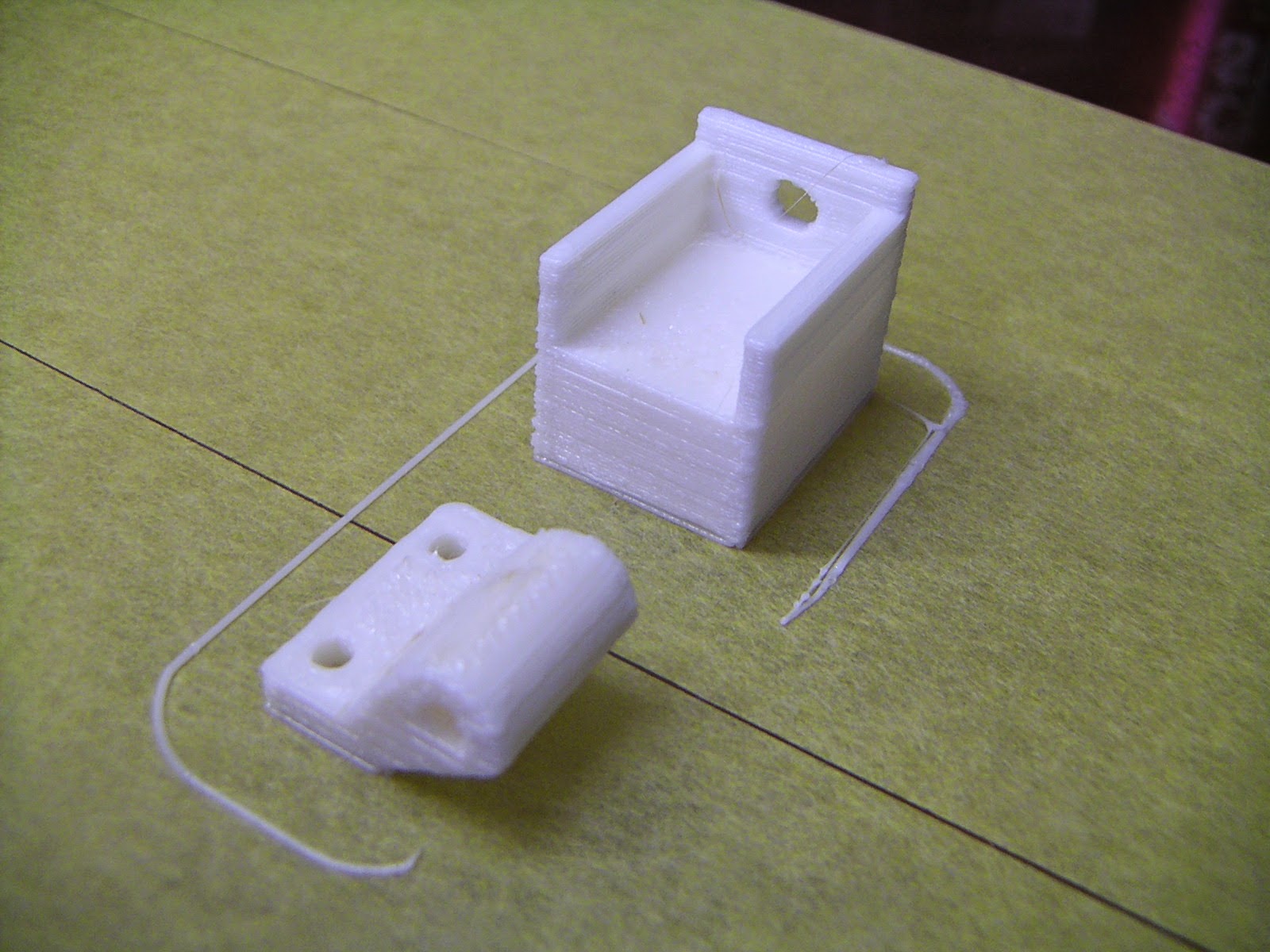

とかやっている間にプリントが完了しました。小さいパーツなので早いです。

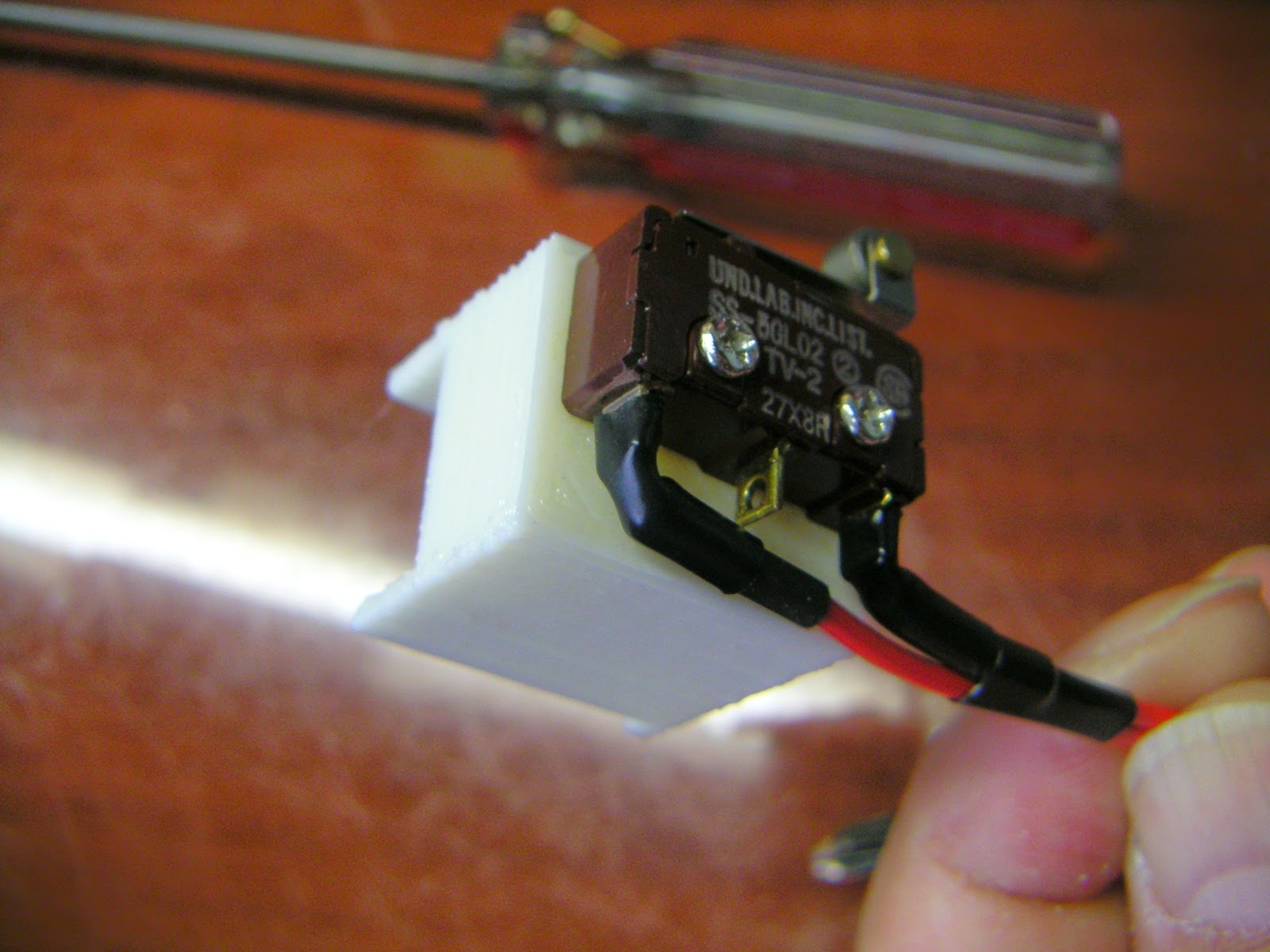

取り付け前にリミットスイッチに配線します。通常がON状態。スイッチが押されるとOFF、という動作スキームで使います。安全側の設定です。スイッチを押したときにONになる接続では、多くの時間が接点開放であるような使い方をした場合接触不良が発生する可能性があるのです。スイッチは切れないことはまれですが、入らないことはままあるのです。

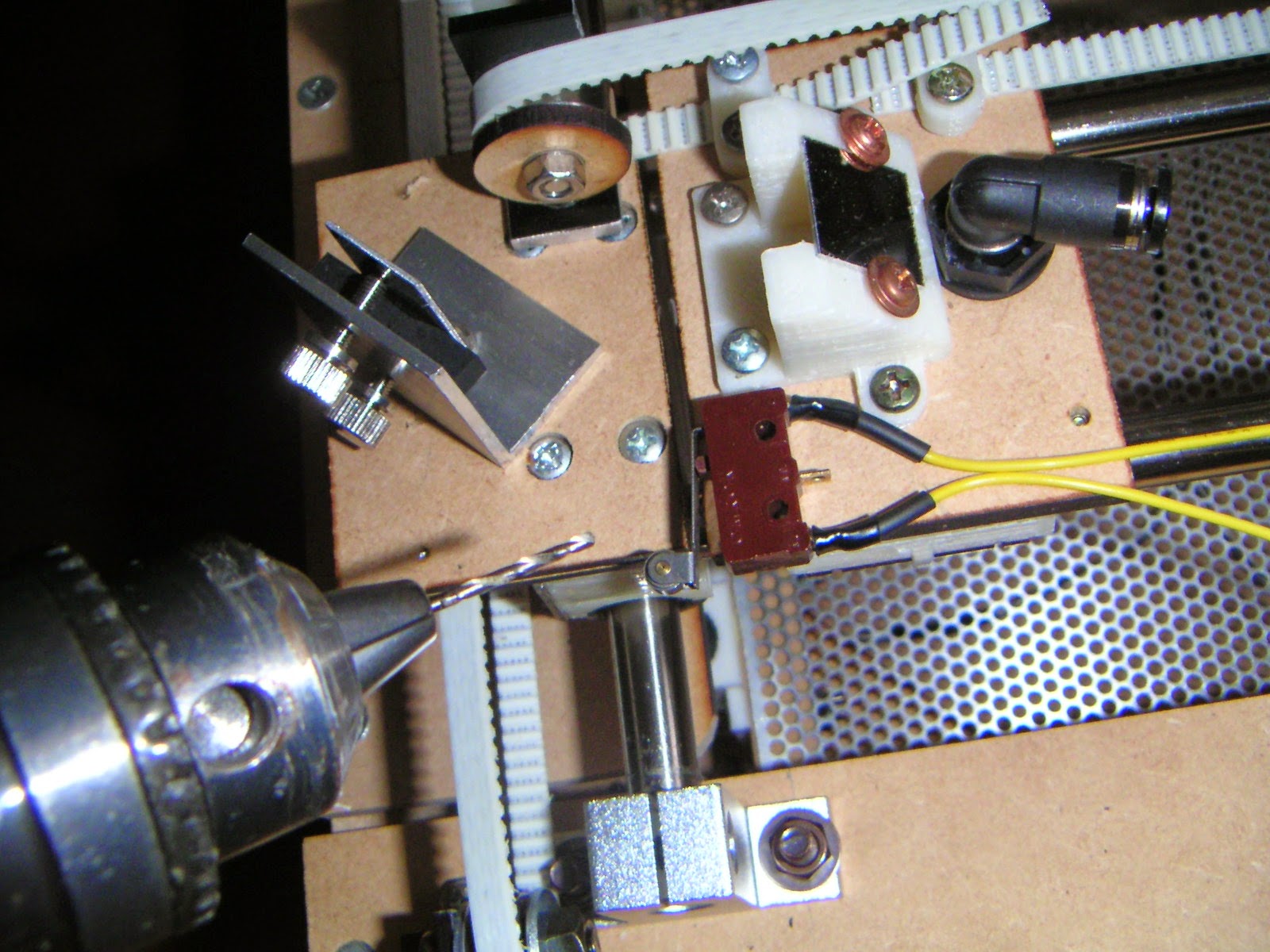

改めて位置を確認。

ジャンクネジから適切な太さと長さのものを探します。このリミットスイッチのネジはM2なので探すのに苦労しましたが、ちゃんと出てくるものです。ジャンクの神様は優しいのです。

ドリルで下穴を開け、取り付けました。

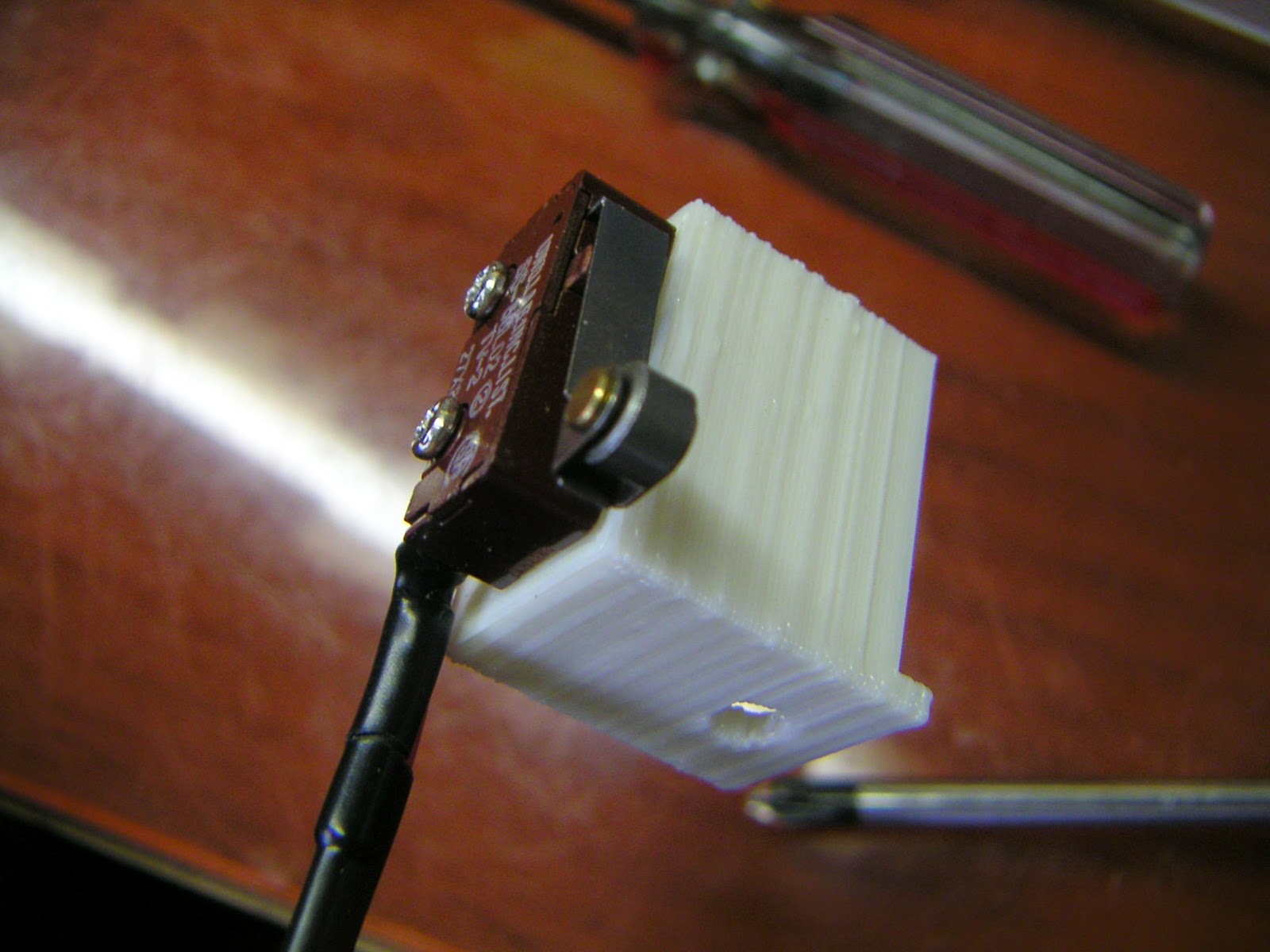

Y軸のスイッチはプリントしたベースに取り付けます。

すてーじが冷えましたのでパーツを取り外します。バリをヤスリで簡単に仕上げて出来上がり。

こちらもM2のネジでしっかりと取り付けます。

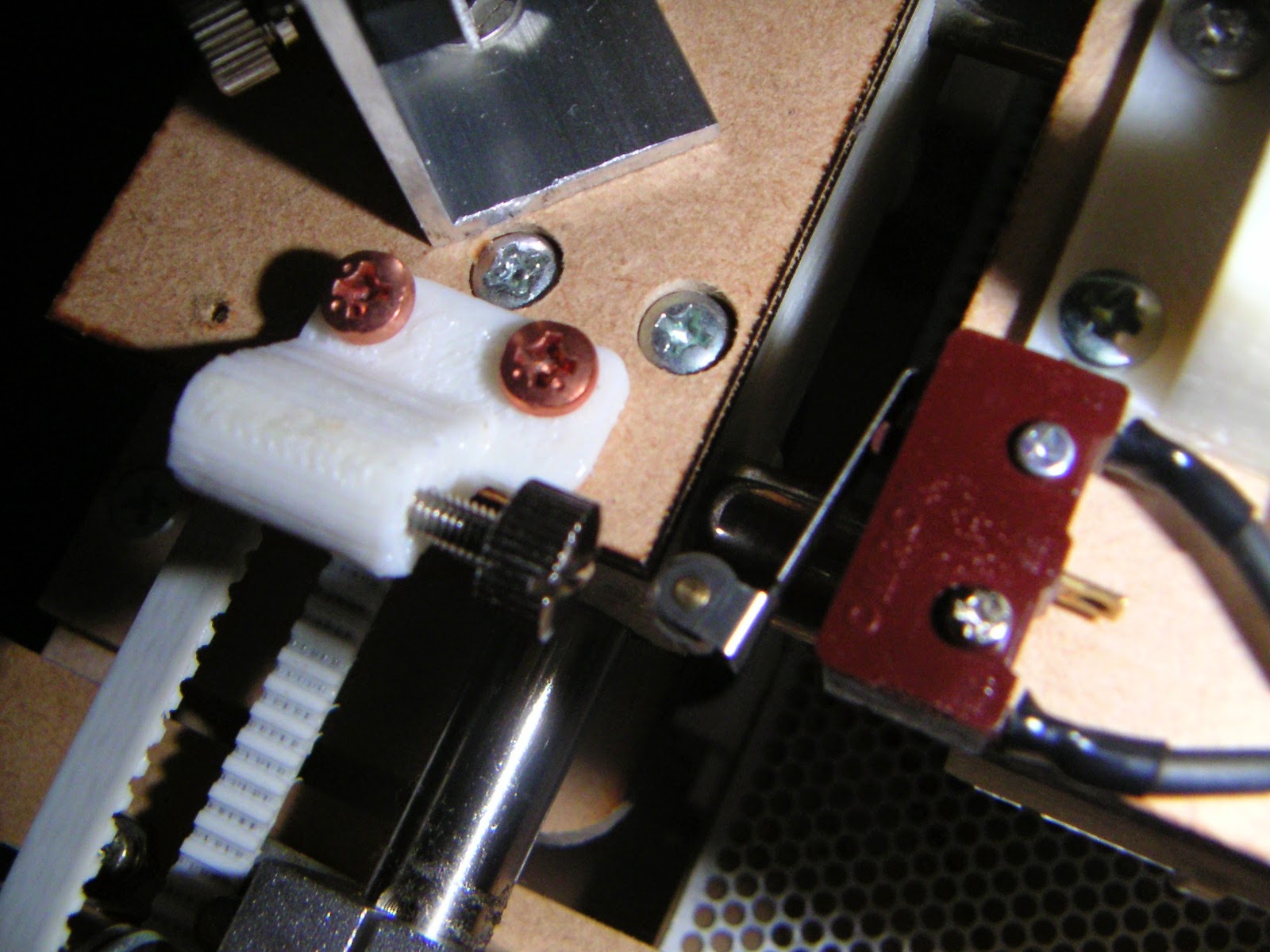

ばっちりイメージどおりです。3Dプリンタというのは本当にすばらしい。私のような趣味を持つものにとってはまさに魔法の機械です。適当に図面を引っ張った部品が数十分後には形になっているのです。すばらしすぎる。これを別の方法で作ると考えるととても(略

シャフトを締め付けるM4ネジを若干長いものに取り替えます。

シャフトホルダにかぶせることで位置決めします。固定はM4ナット。がっちりとつきます。

お次はX軸用のスイッチを押すやつ。なんて言えばいいのかな。

M3 15mmのローレットネジをねじ込んで位置調整が出来るようにします。ローレットの頭は大きいので、リミットスイッチを押すのに最適です。

これも位置を適当に決めてバインドネジで取り付けます。

動きをみてみましょう。

まずはX軸。

お次、Y軸。

動作確認をする必要がありますが、構成が壱号機と同じなのでまず問題はないでしょう。

さて、いよいよレーザ管を一号機から引越ししますか。