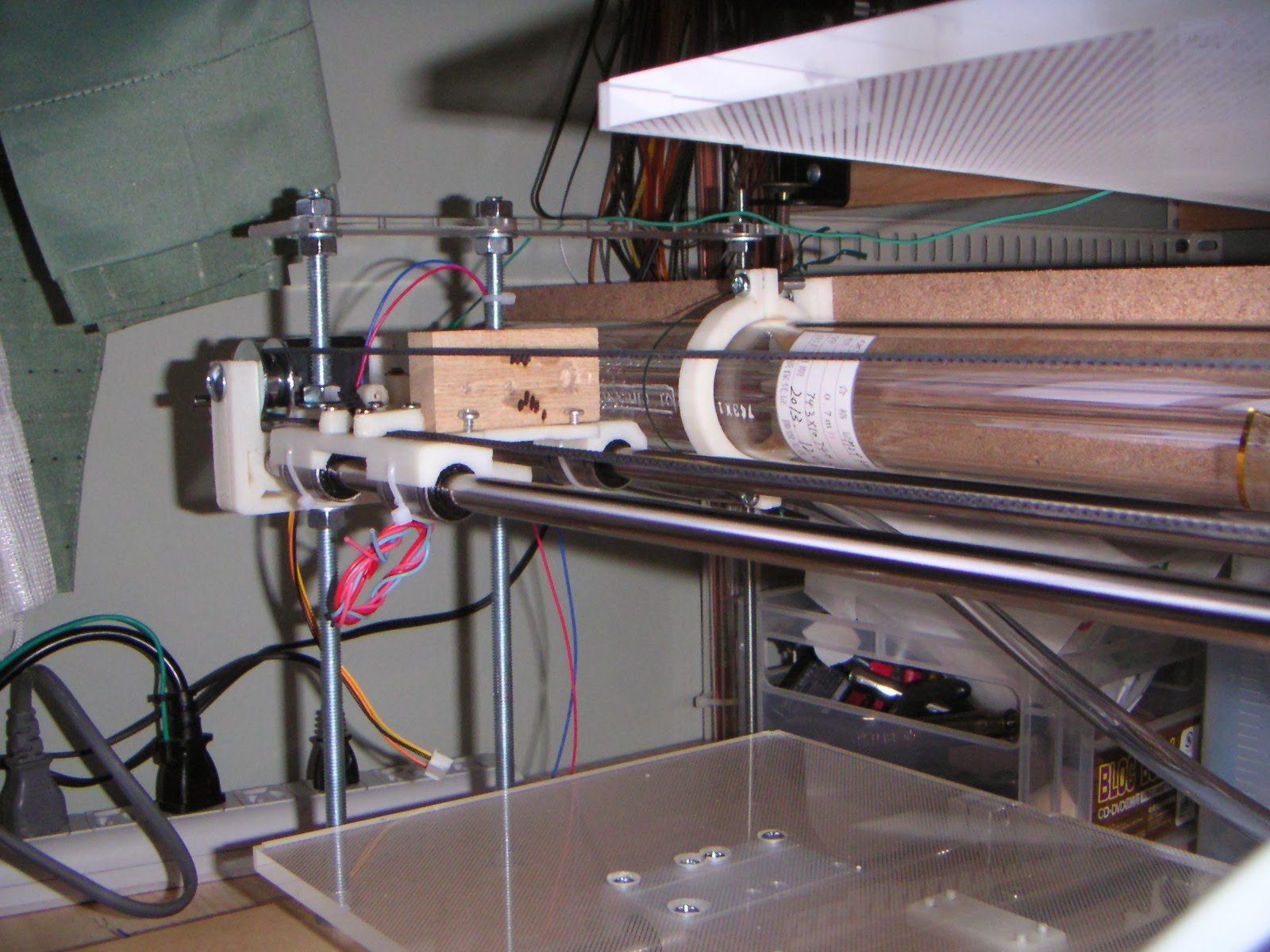

レーザダイオード(LD)を用いた逆方向の光軸調整でほぼ軸は出ているのですが、ミラーが両面テープで貼ってあったり、ベースが一部シャコ万で止まっていたりといろいろいい加減ですので、ちゃんと組み立てて、ミラーも正式なものにして、CO2レーザ側から光軸あわせを行いました。また、それにあわせて第三ミラー(キャリッジの上のミラー)の保持パーツの構造を若干変更しました。

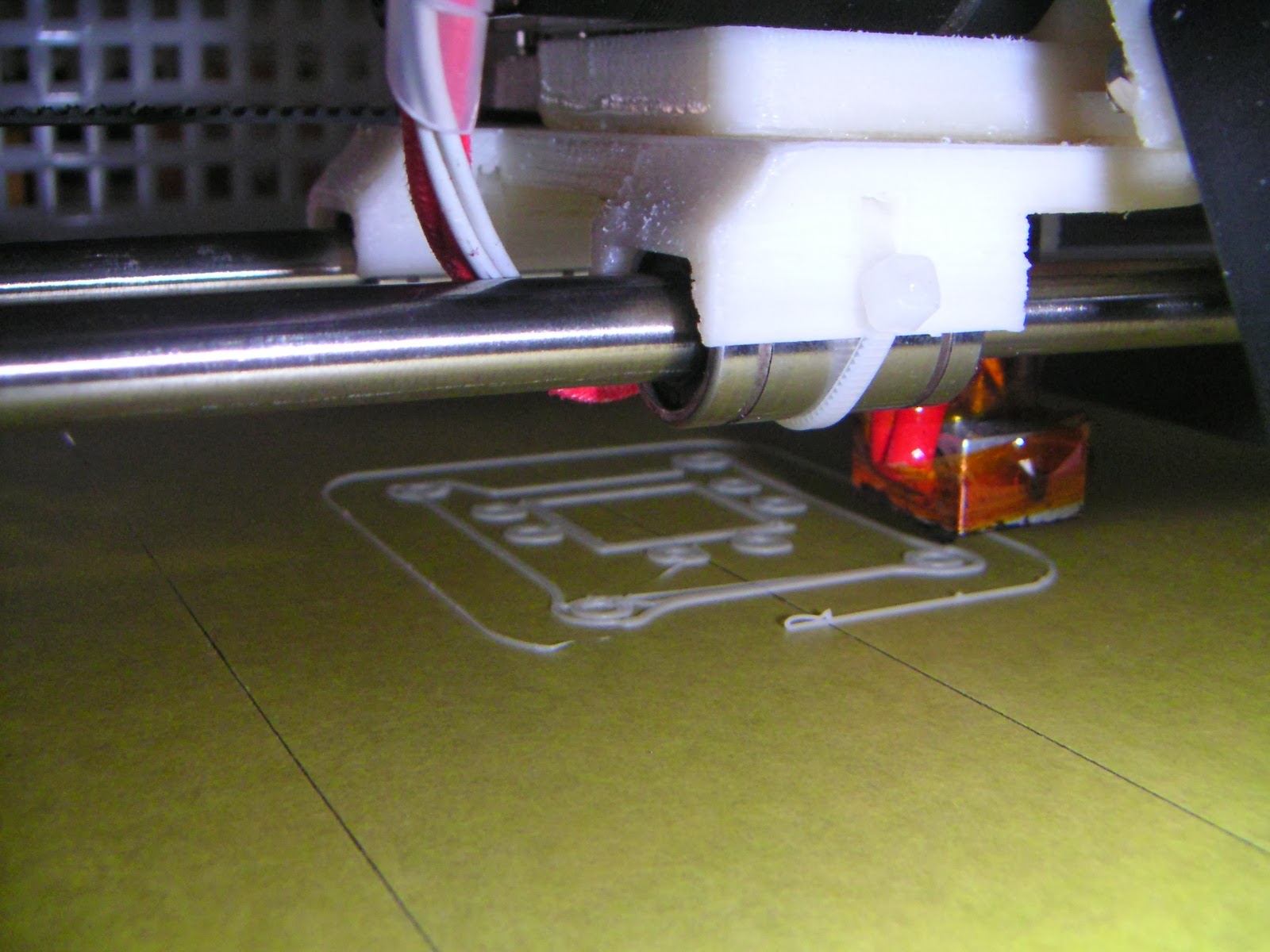

とりあえず図面を引っぱったらプリンタにセットして、

よしよし、順調です。

プリントされる間にミラーをちゃんとしたものにします。

ちゃんとしたものといっても、ちゃんとしたジャンクミラーにするということです(笑

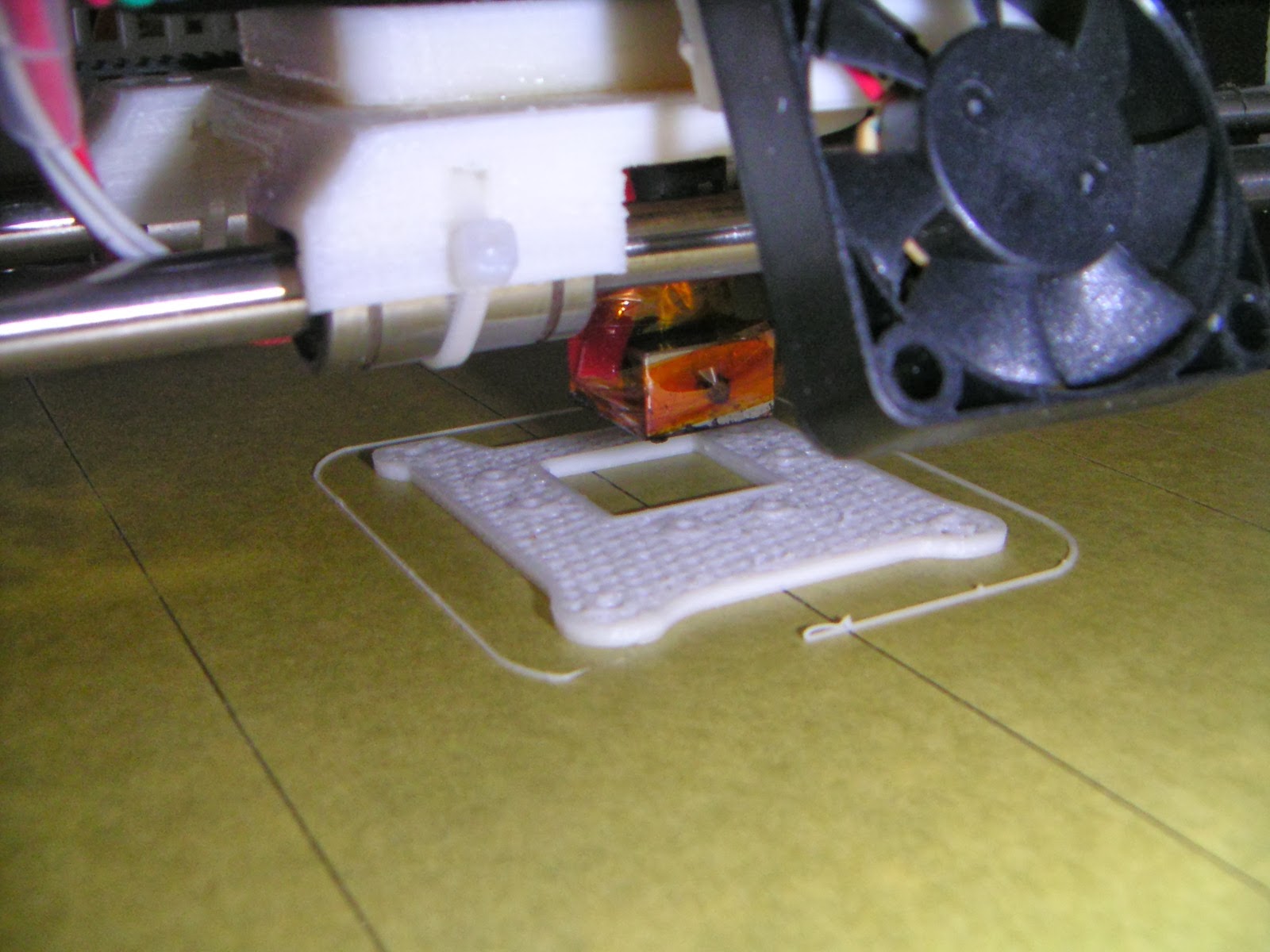

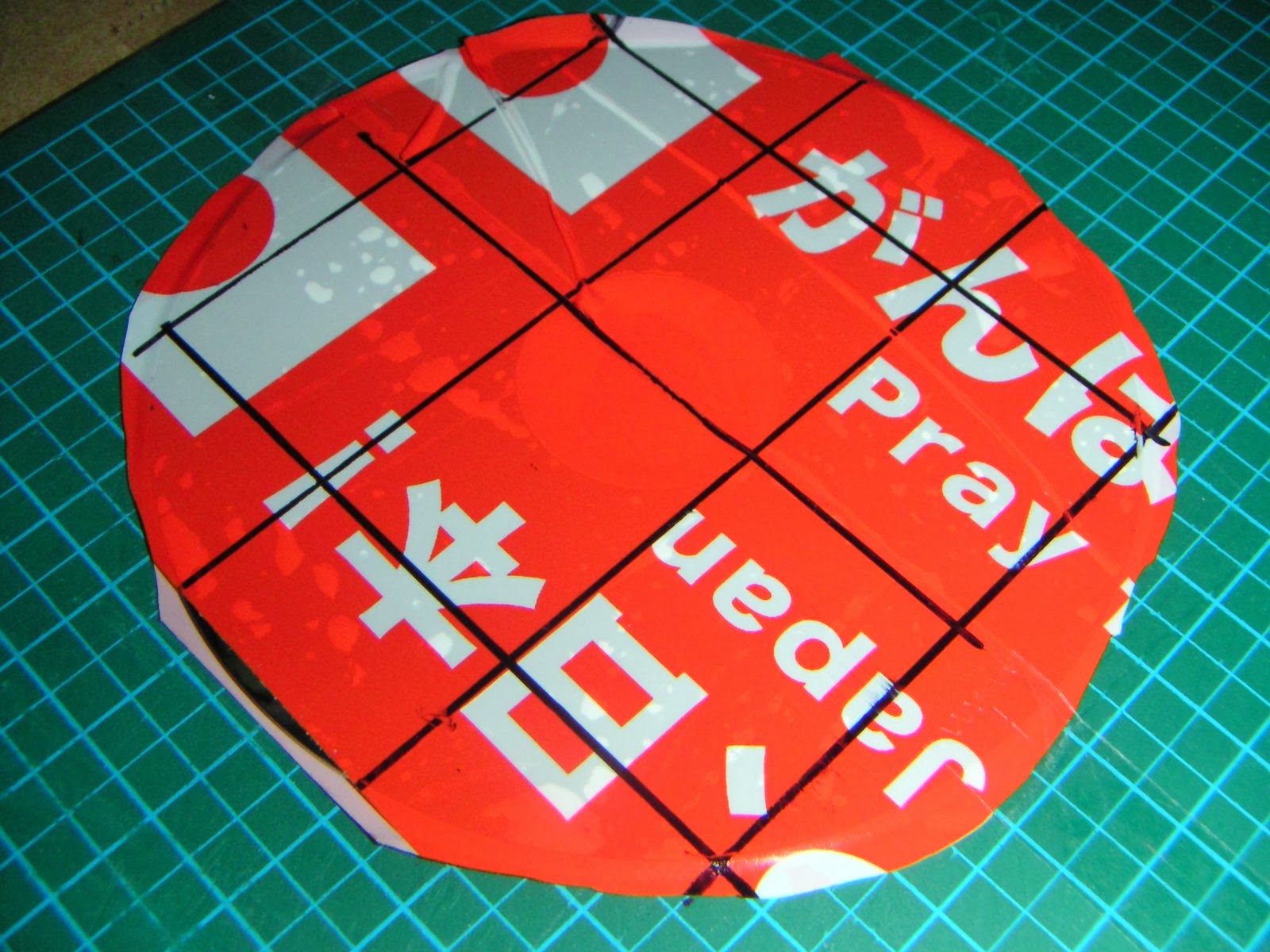

取り出したのは例によってHDDのプラッタ。アルミのものです。

まず傷が入らないように両面にテープを貼ってしまいます。

切り取り線を入れて、

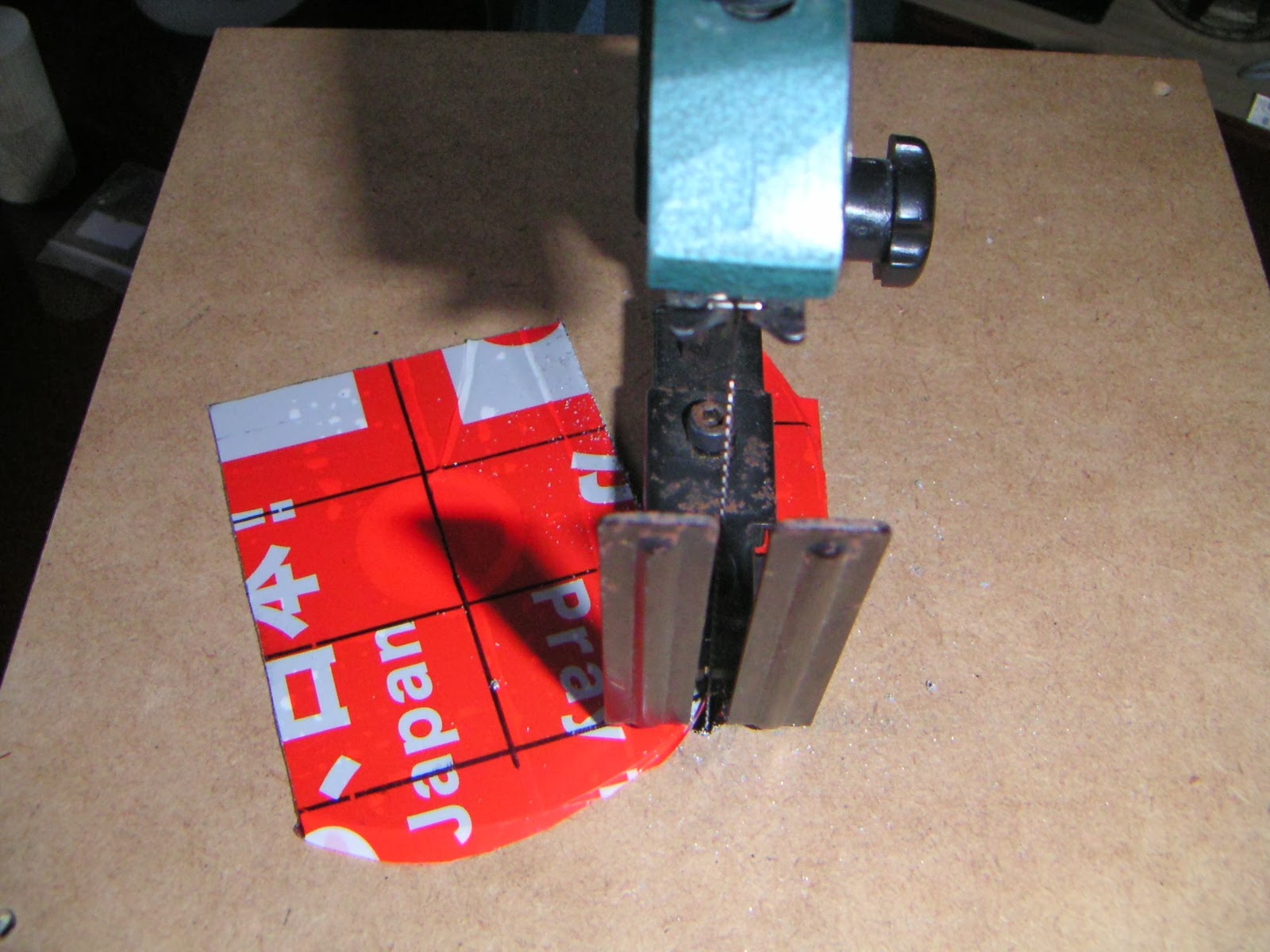

2000円糸のこ盤で切っていきます。

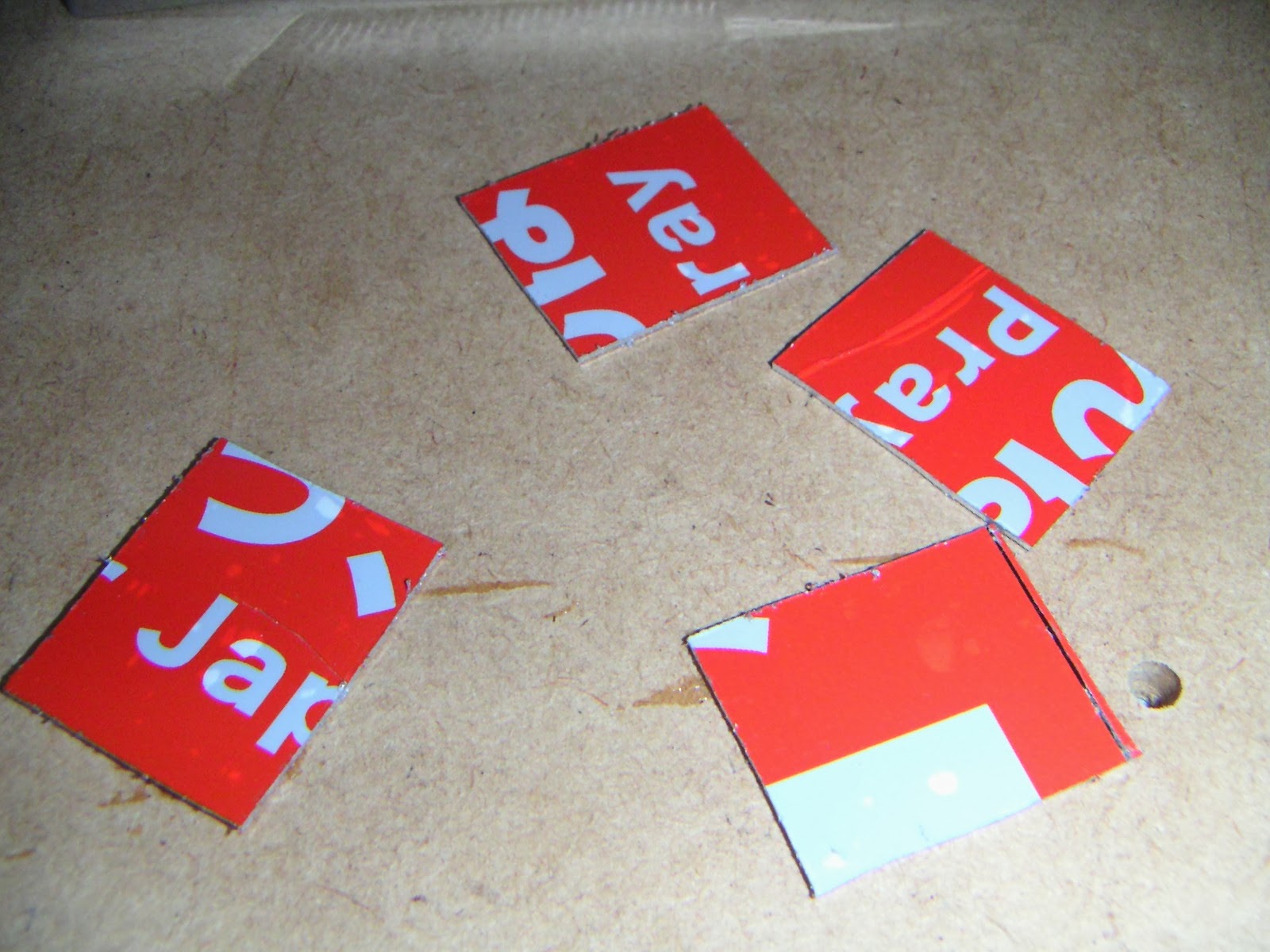

予備含めて四枚作製。

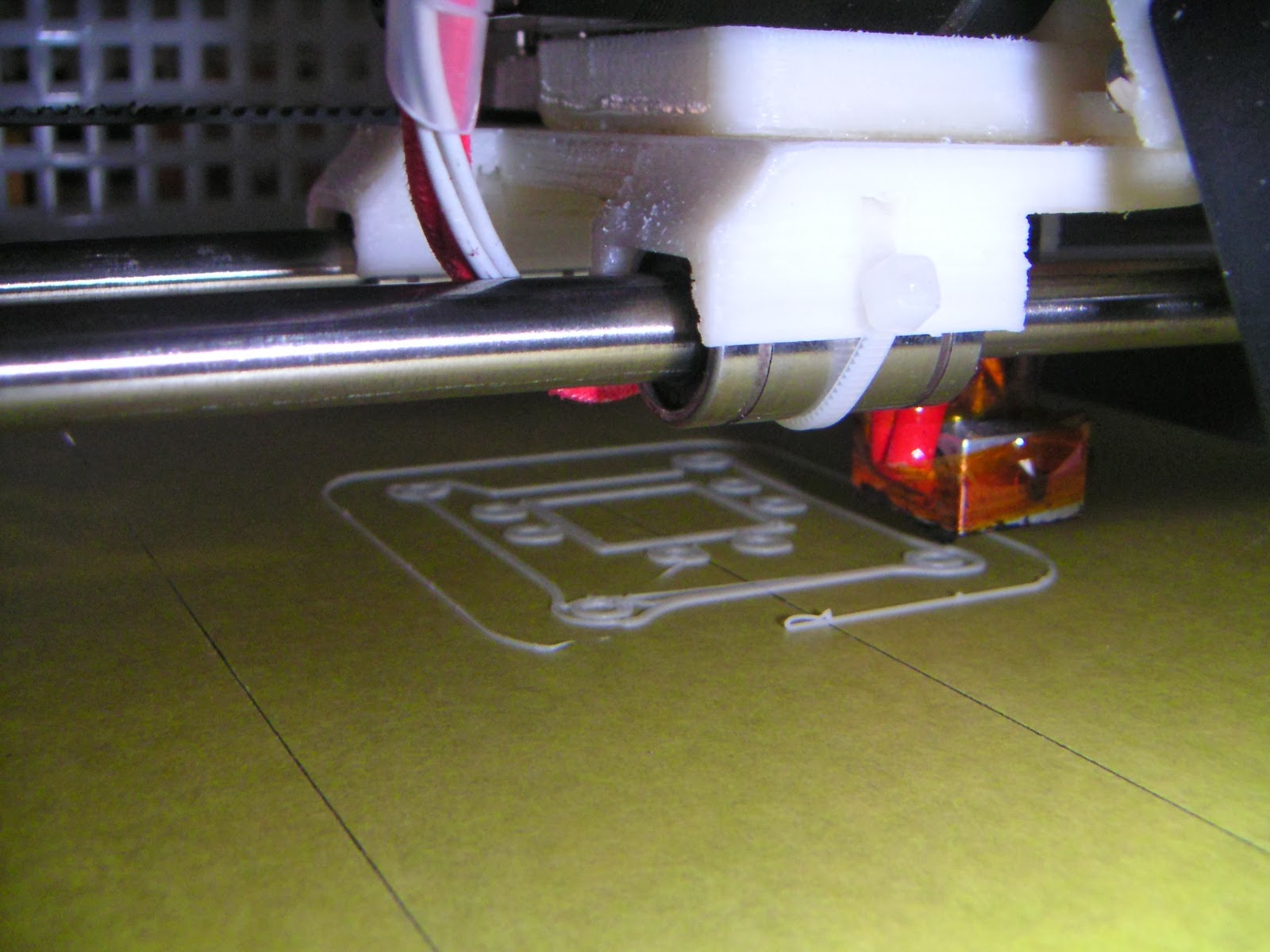

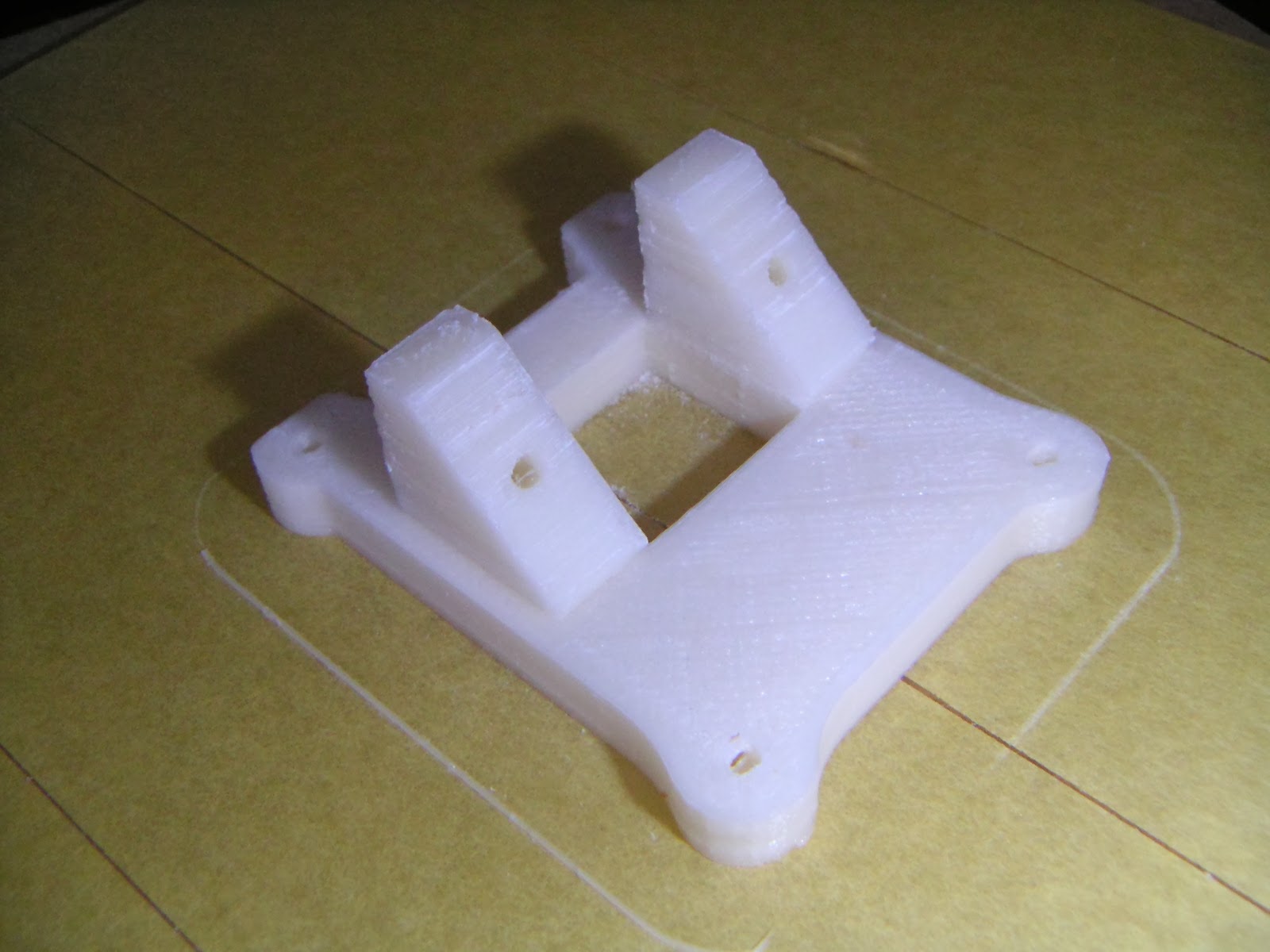

とかやってたらプリントが終わります。良い出来。

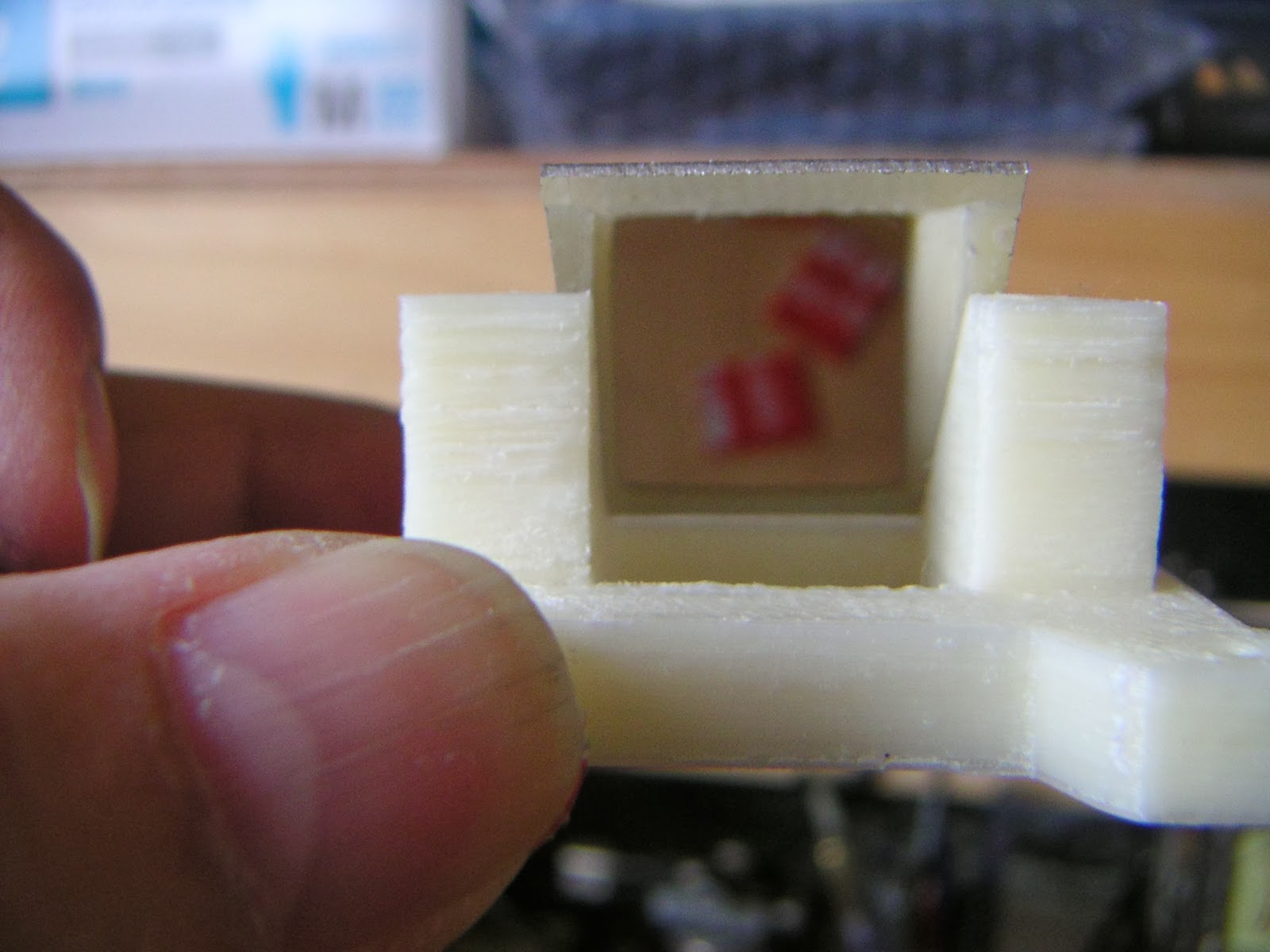

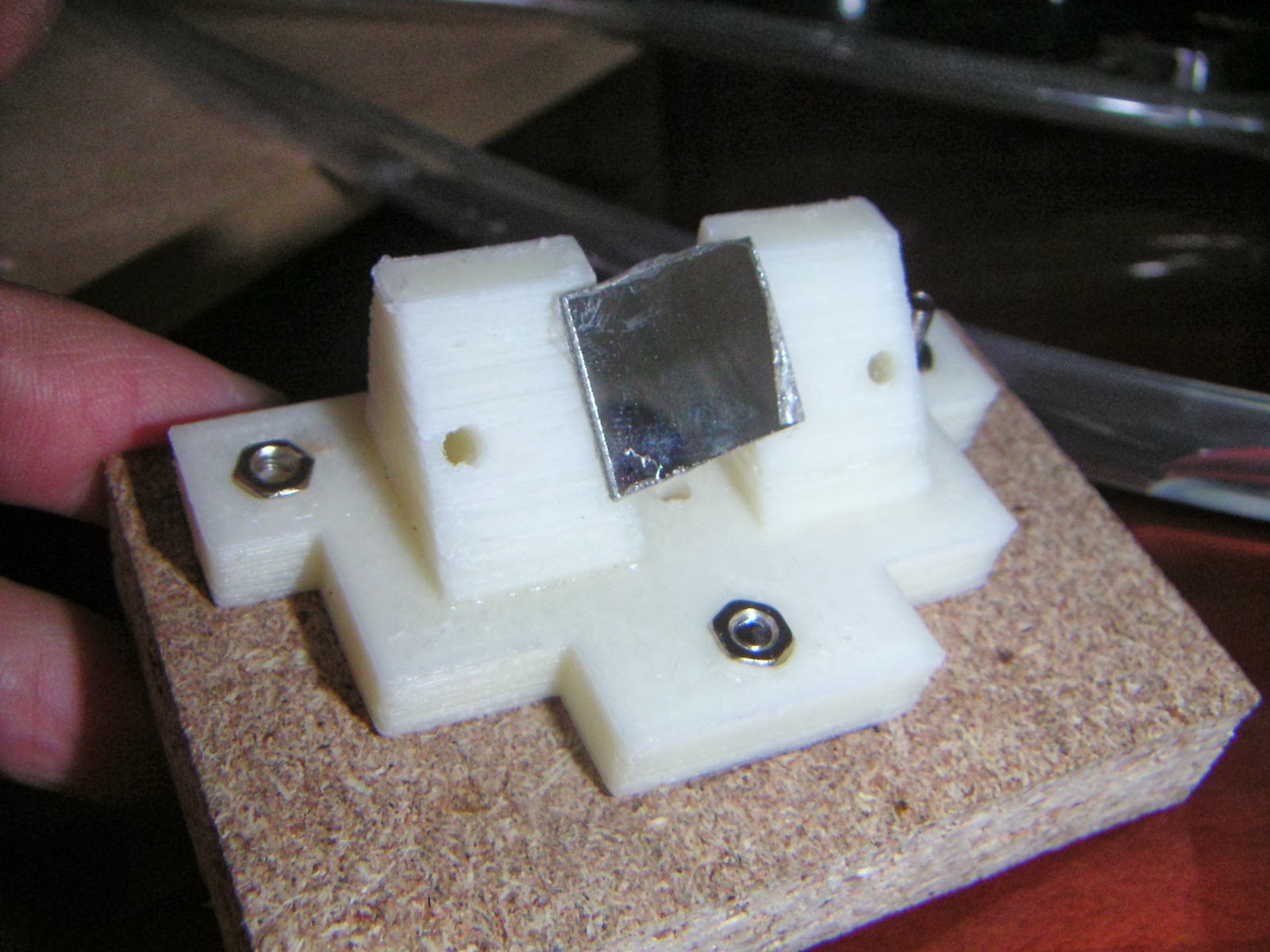

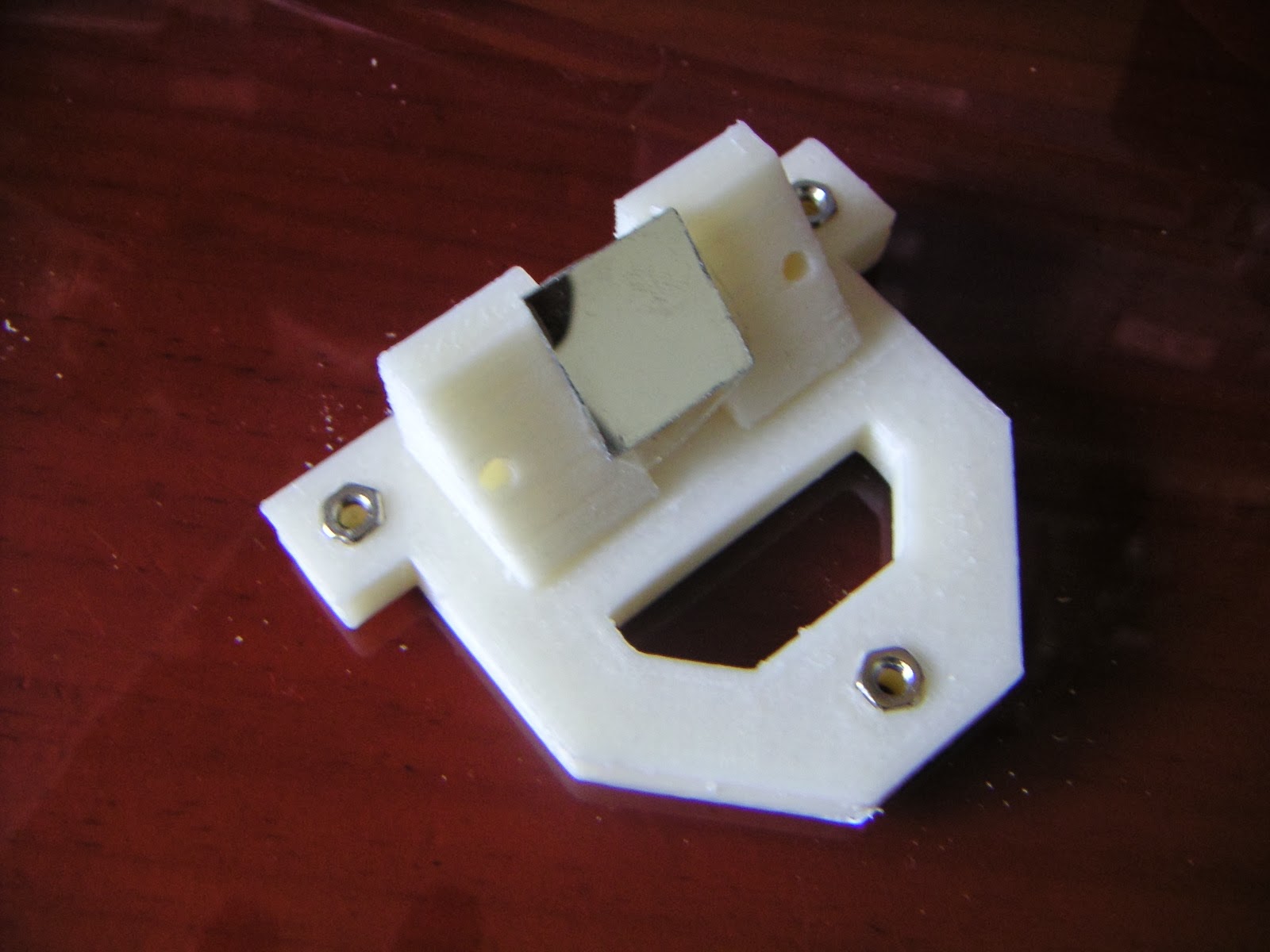

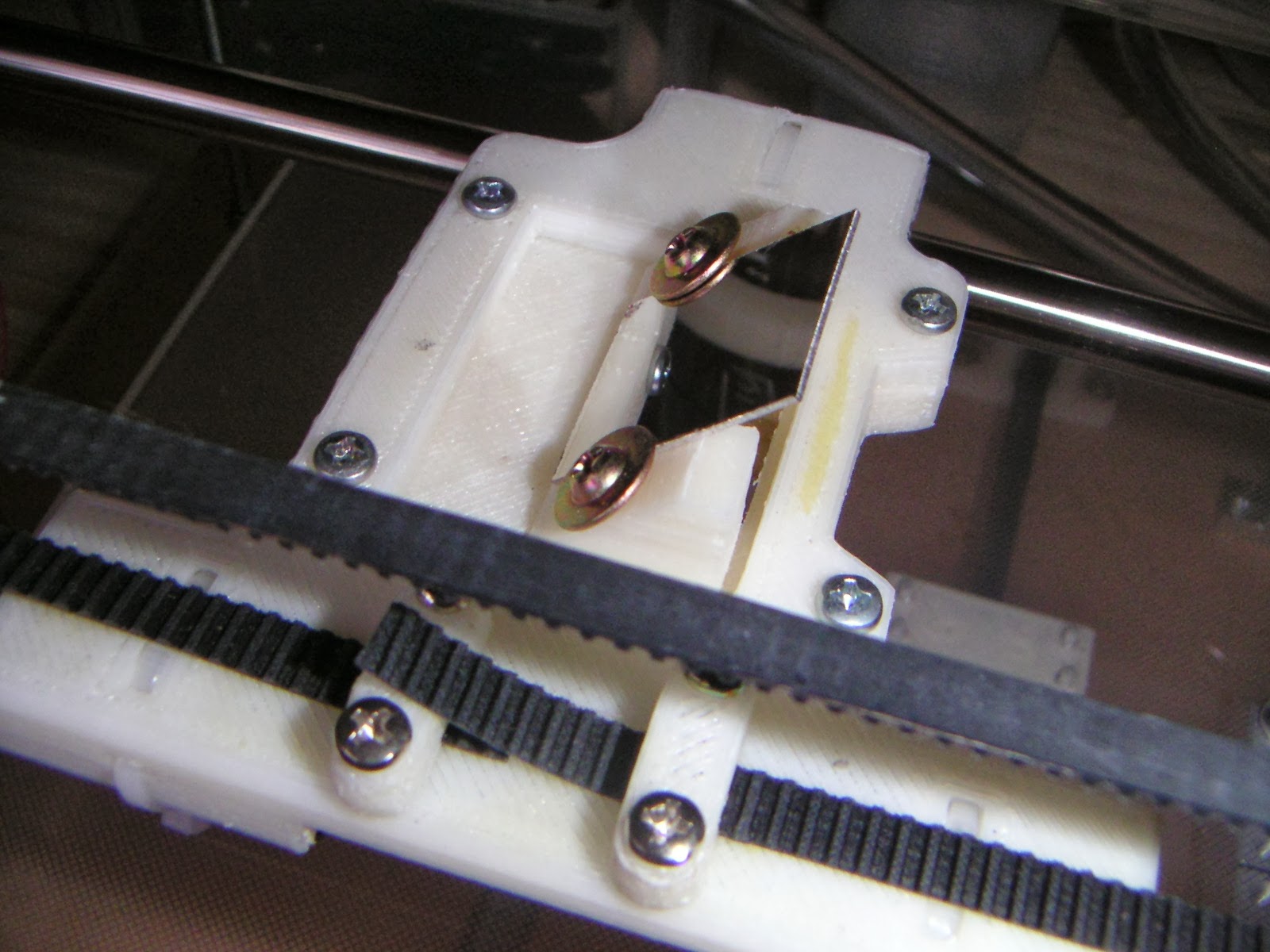

旧型よりもレンズ側の開口を大きく取り、ミラー取り付け部の段差をなくしました。最初の設計ではここに正規品の6mm厚のシリコンミラーを取り付けることになると思っていたのですが、思いのほかHDDプラッタが優秀なので平板用に設計変更したのです。

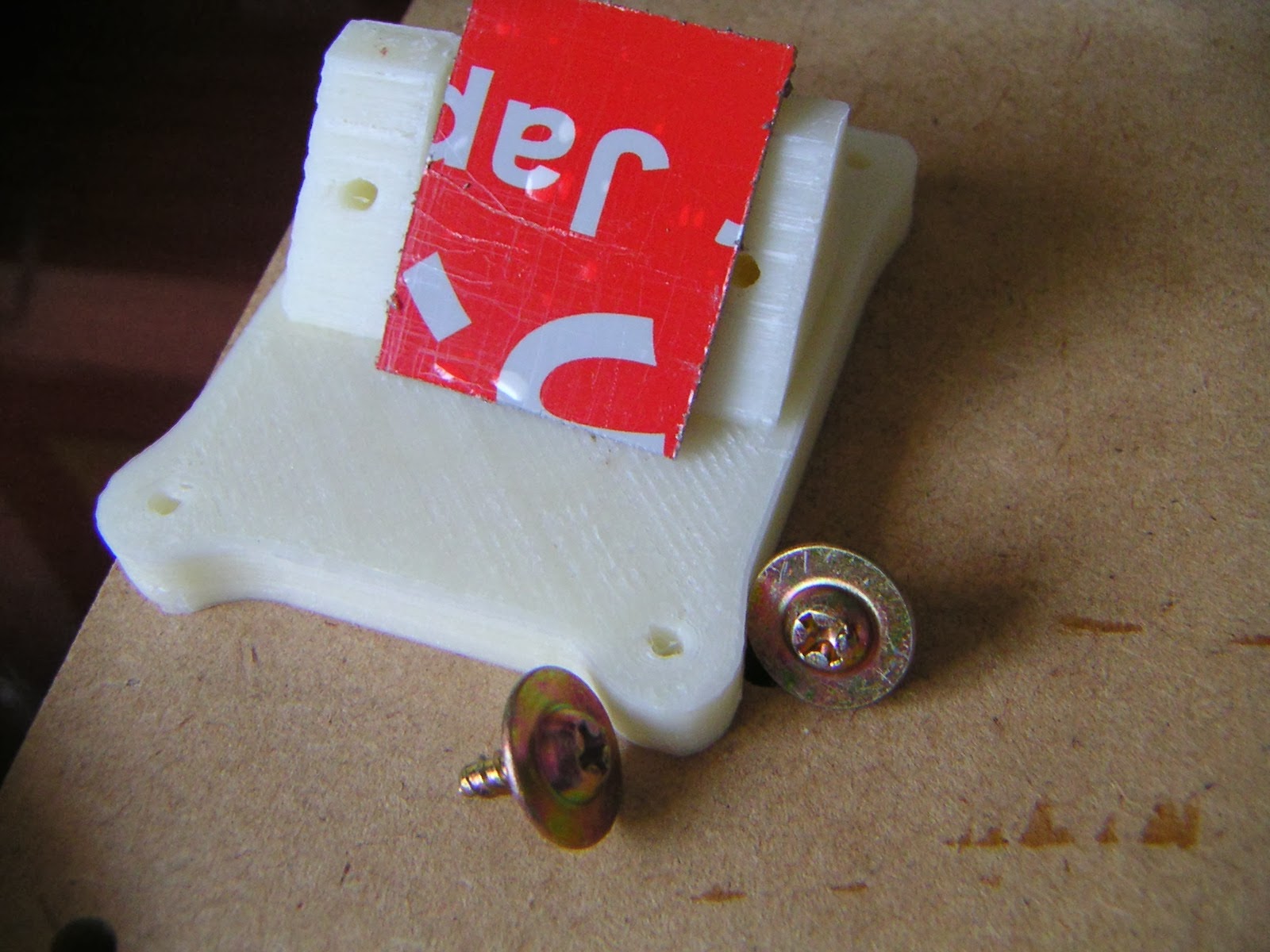

ジャンクネジ入れから押さえに使う適当なネジを探します。

不思議なもので、ある程度ジャンクネジが増えてくると必要なものは必ず見つかるようになるのです。この現象には名前を付けたいくらいです。

テープを剥いで、

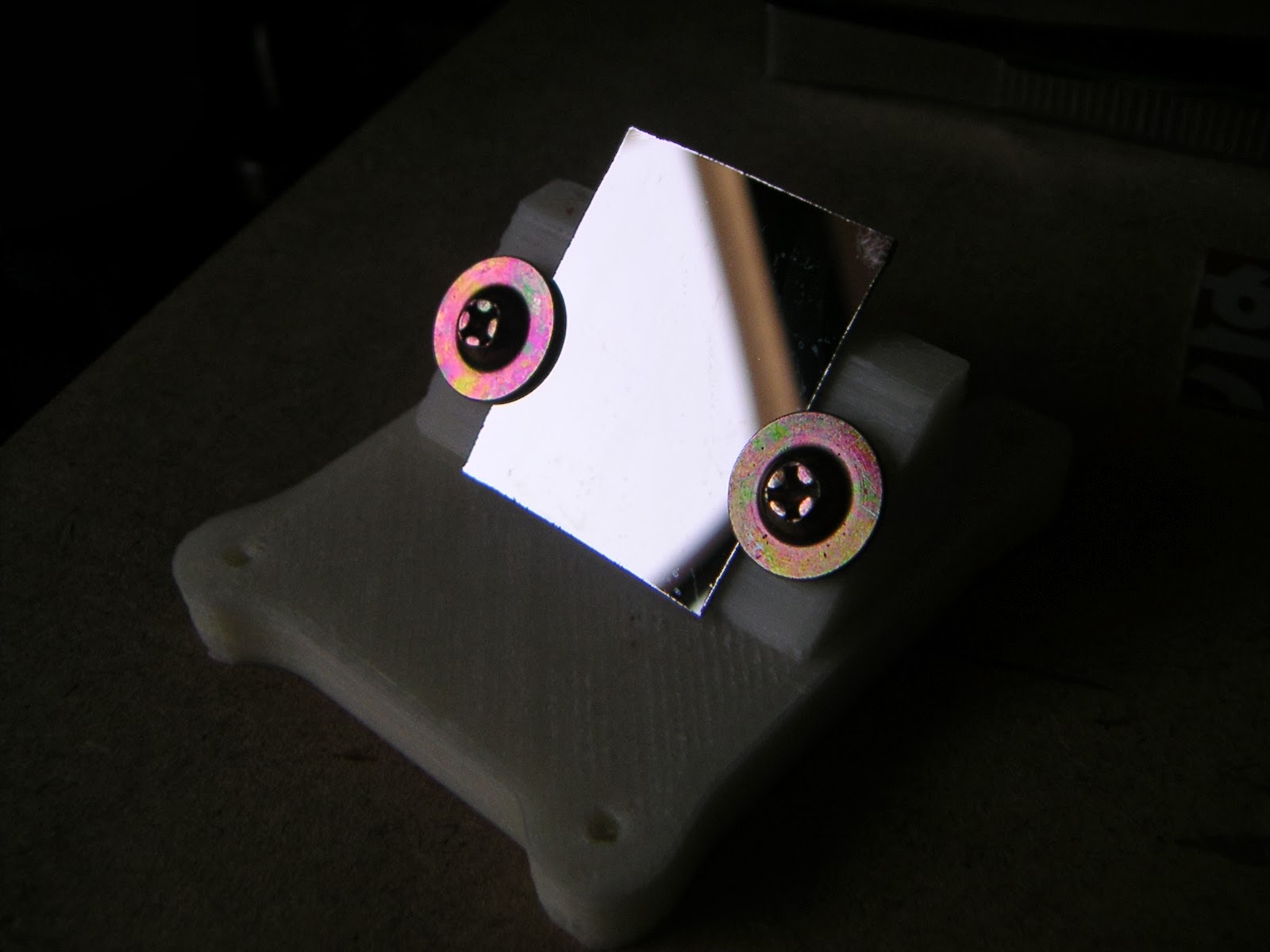

ネジ止めします。完璧。

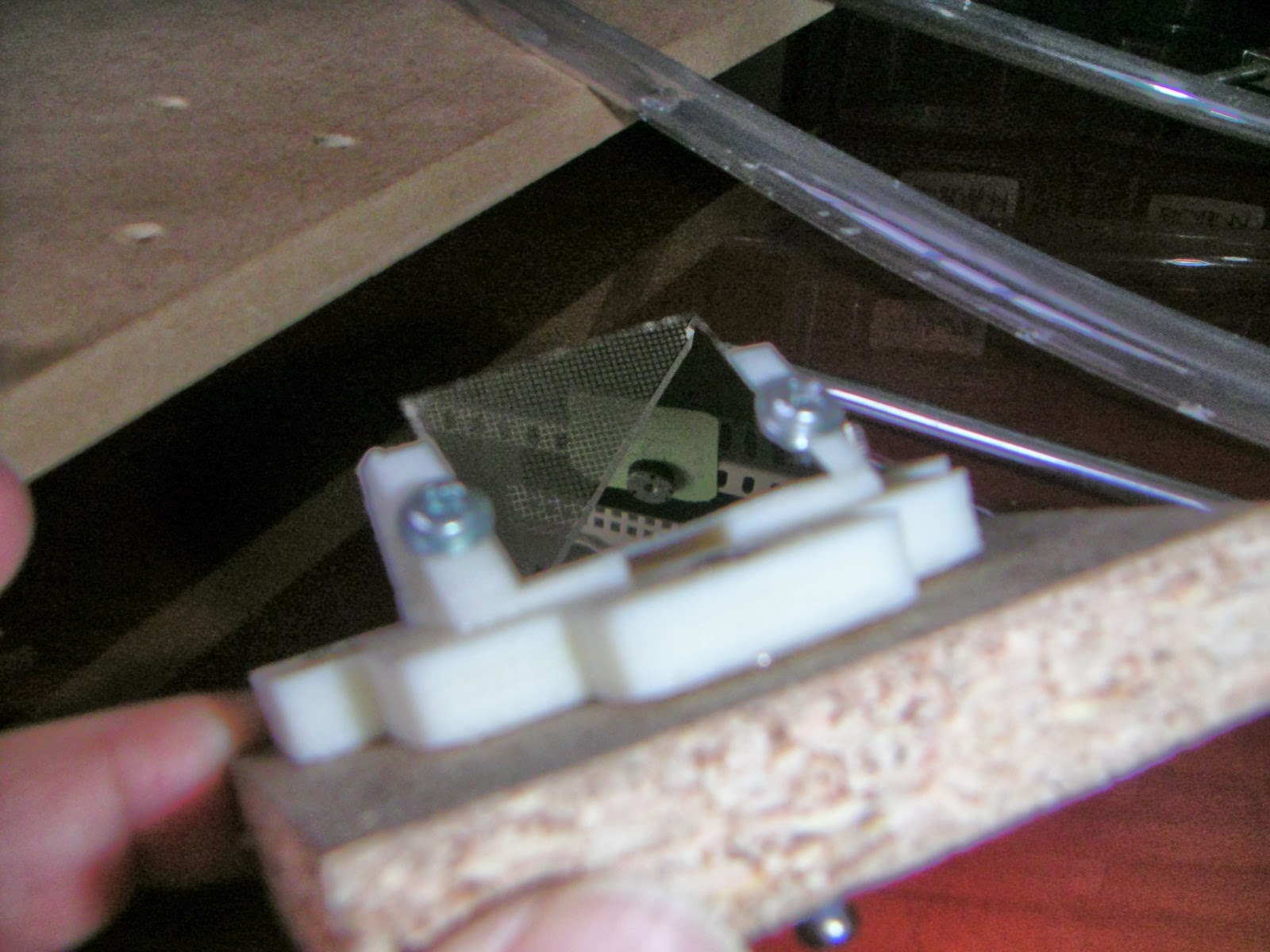

90deg下が見えております。

次に、第一ミラーをいったん外します。最初に付けていたのはこんなしょぼいミラー。

これを今回切り出したミラーに変更して、ネジで止めます。

第二ミラーも同様に。

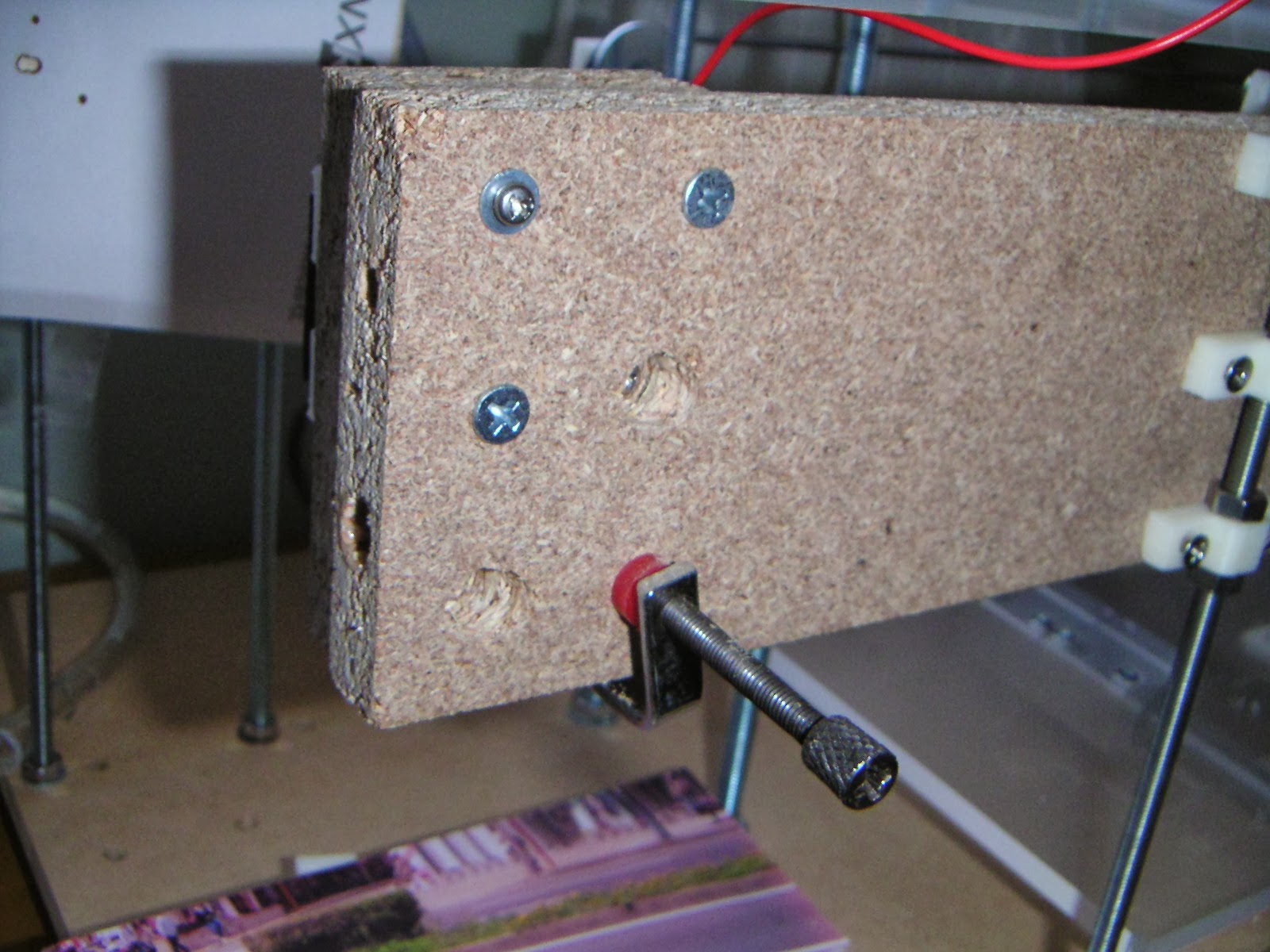

第一ミラーのベースをレーザ管のベースにがっちりネジ止めします。

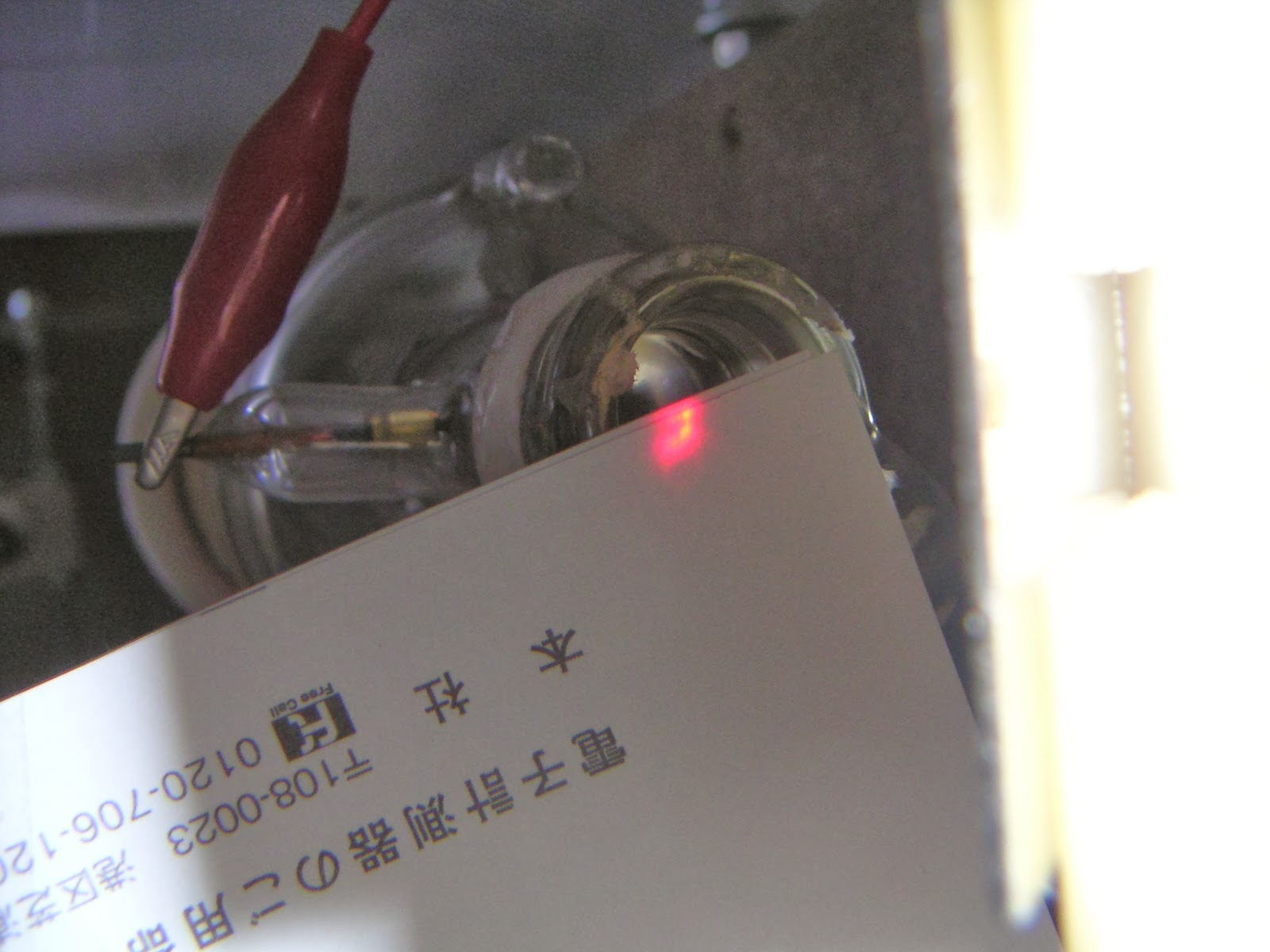

この状態で第二ミラー方向に撃ってみます。

下の写真の鉛筆の線のところが設計上の光軸です。第一ミラーの調整ネジを回して鉛筆線の上に当たるようにします。

次に第二ミラーを取り付けて二回反射させ、X軸に平行、すなわちキャリッジ方向に撃ちます。

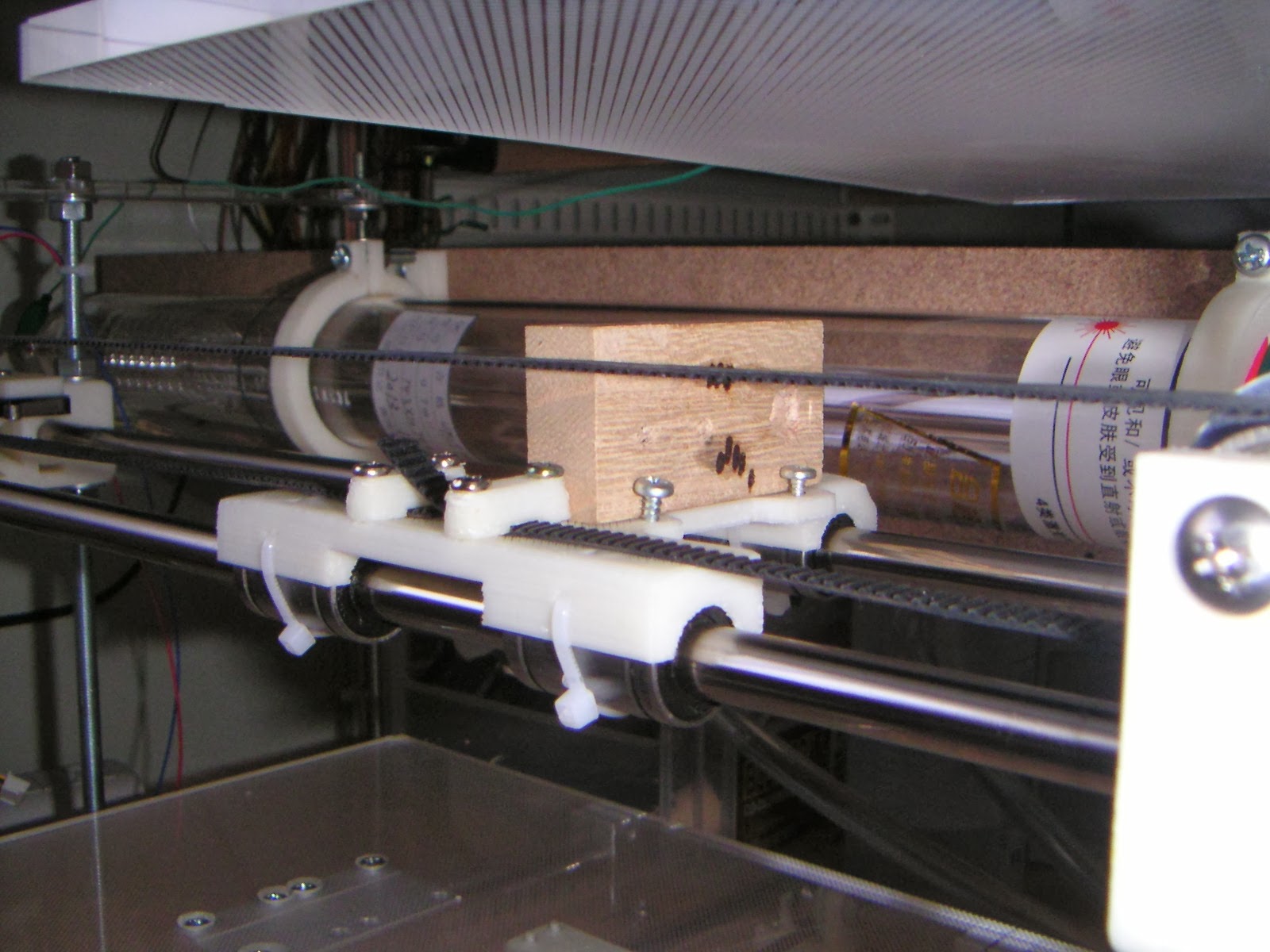

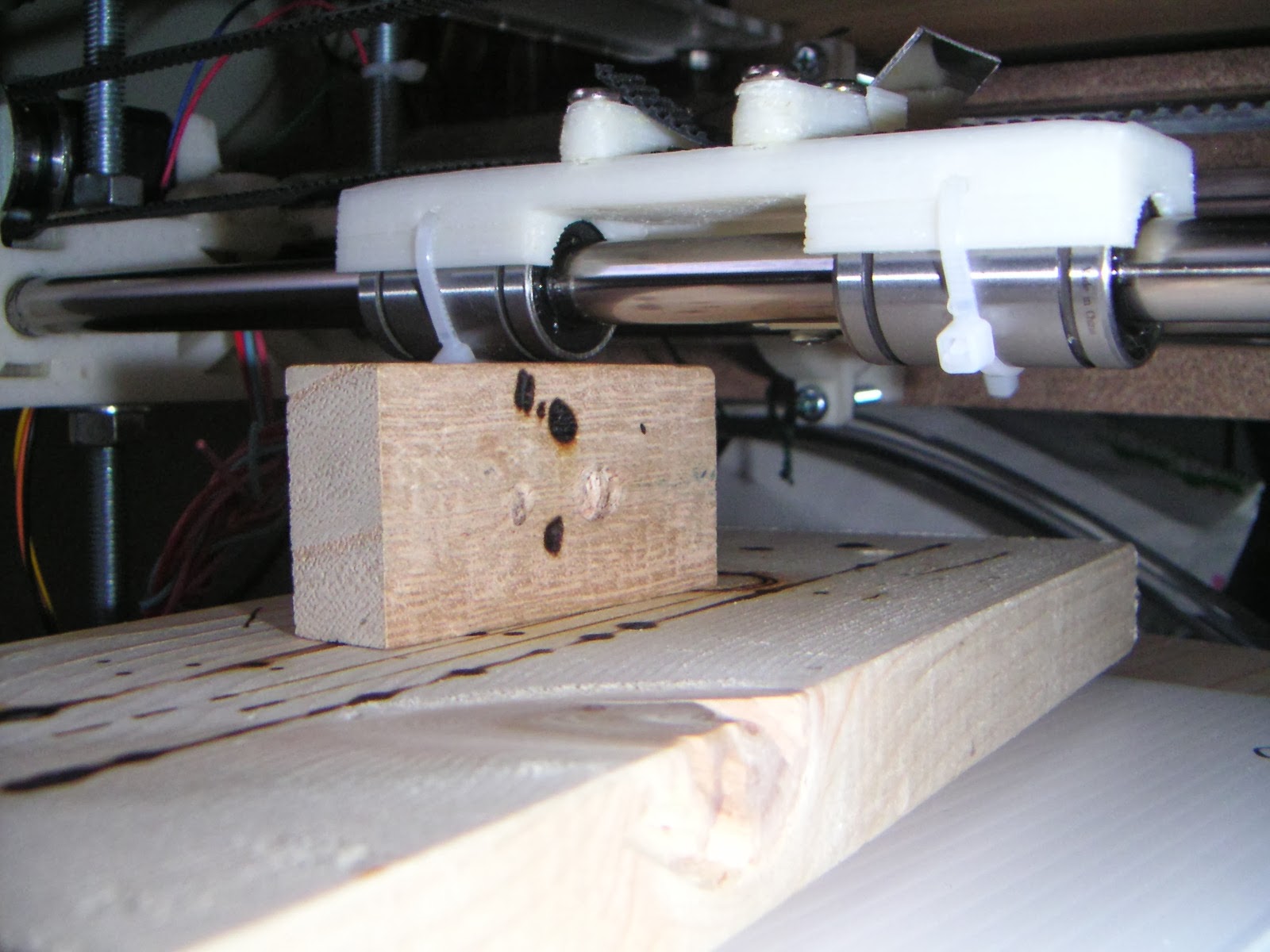

キャリッジの上には木片を置いてレーザの当たった場所がわかるようにします。

このとき、キャリッジを第二ミラーにいっぱいに近づけたとき(下)と、

第二ミラーからいっぱいに離したときに、同じ点にレーザが当たるよう第二ミラーを調整します。

この調整がうまく行けばレーザ光はX軸に平行に進むことになります。

最初は場所によって下のようにだんだんとずれていたものが、

調整していると一点に収束します。(一番下の焦げ跡、調整がきちんと出来たのでキャリッジをどこに動かしてもこの焦げたところに当たります。)

この状態でLDを点灯させて逆方向に光軸をたどりますと、ちゃんとレーザ管の正面に到達しています。これで両方向から光軸がぴったり合いました。

こうすればあとはキャリッジに第三ミラーを載せるだけです。

第三ミラーで反射されたレーザ光がキャリッジの真下に落ちることを確認して、レンズを取り付けます。

最後にフォーカス距離の確認。焦点はリニアブッシュの下面から30mmの所にあることが確認できました。

これでしっかりと光軸が出ました。