電源周りが整理されましたので久々に製膜してみたいと思います。ちゃんとできるとは思うのですが、確認は必要ですし、会場でダメ出しをもらった時のためにサンプルを持っておきたいのです。

ということで本日は製膜です。

が、その前にやることがあります。真空ポンプのオイル交換であります。

真空ポンプを買って以来一度も変えておりません。稼働率は低いというものの、そろそろ買えた方が気分がいいです。

のでまずそれから。

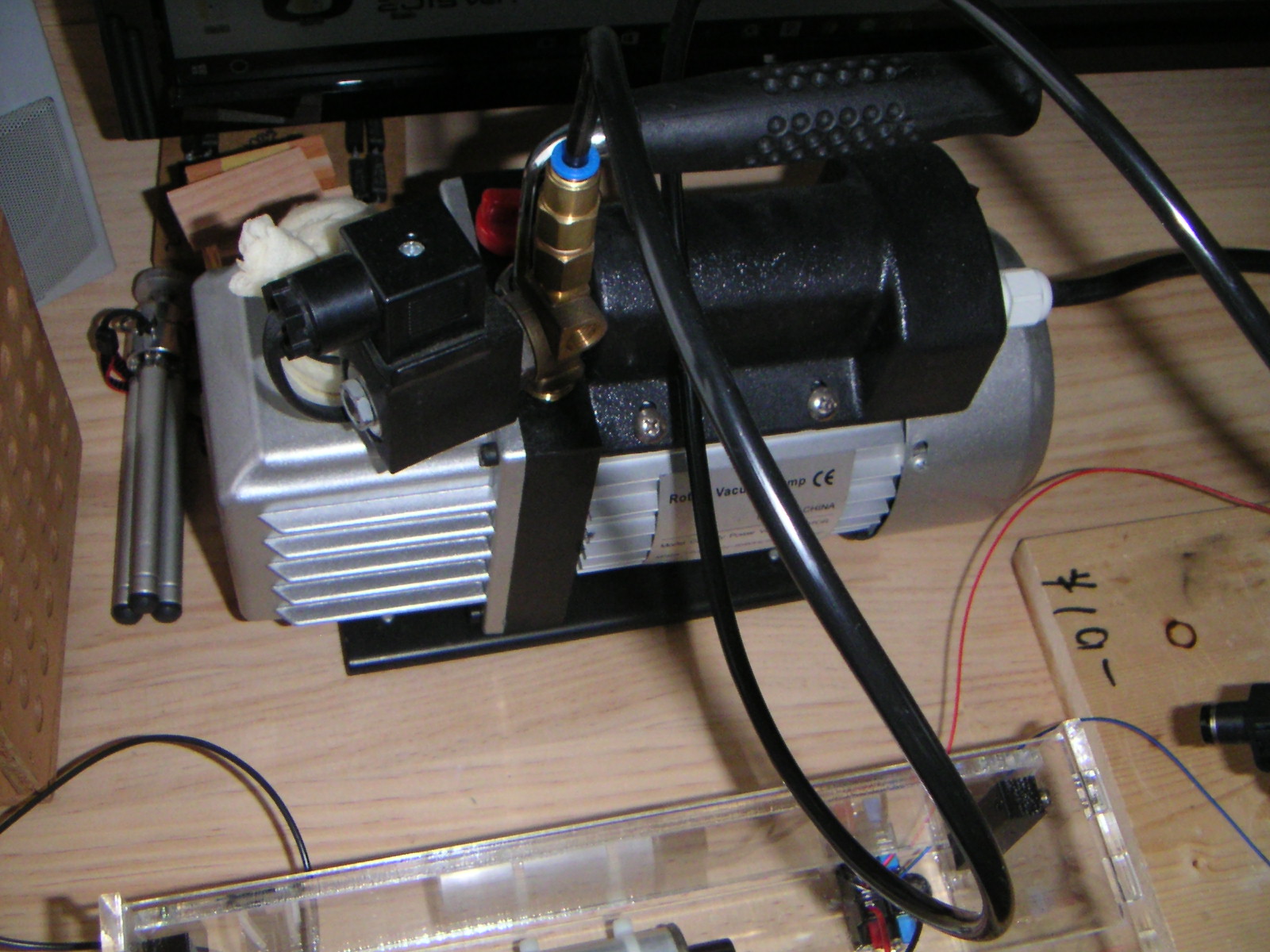

こちらが真空ポンプ。ツーステージ品です。エアコンの真空引き用といったところでしょう。

オイル交換は油量確認窓の下にあるドレンを外すだけです。

200CCくらいかな、たらたら出てきます。最後の方は結構汚れたスラグが混じっています。

やっぱり買えてよかった感じです。

新しいオイルは上の給油口からゲージ見ながら入れるだけ。車やバイクのオイル交換と一緒の段取りですね。簡単なもんです。

さて、これで準備完了です。

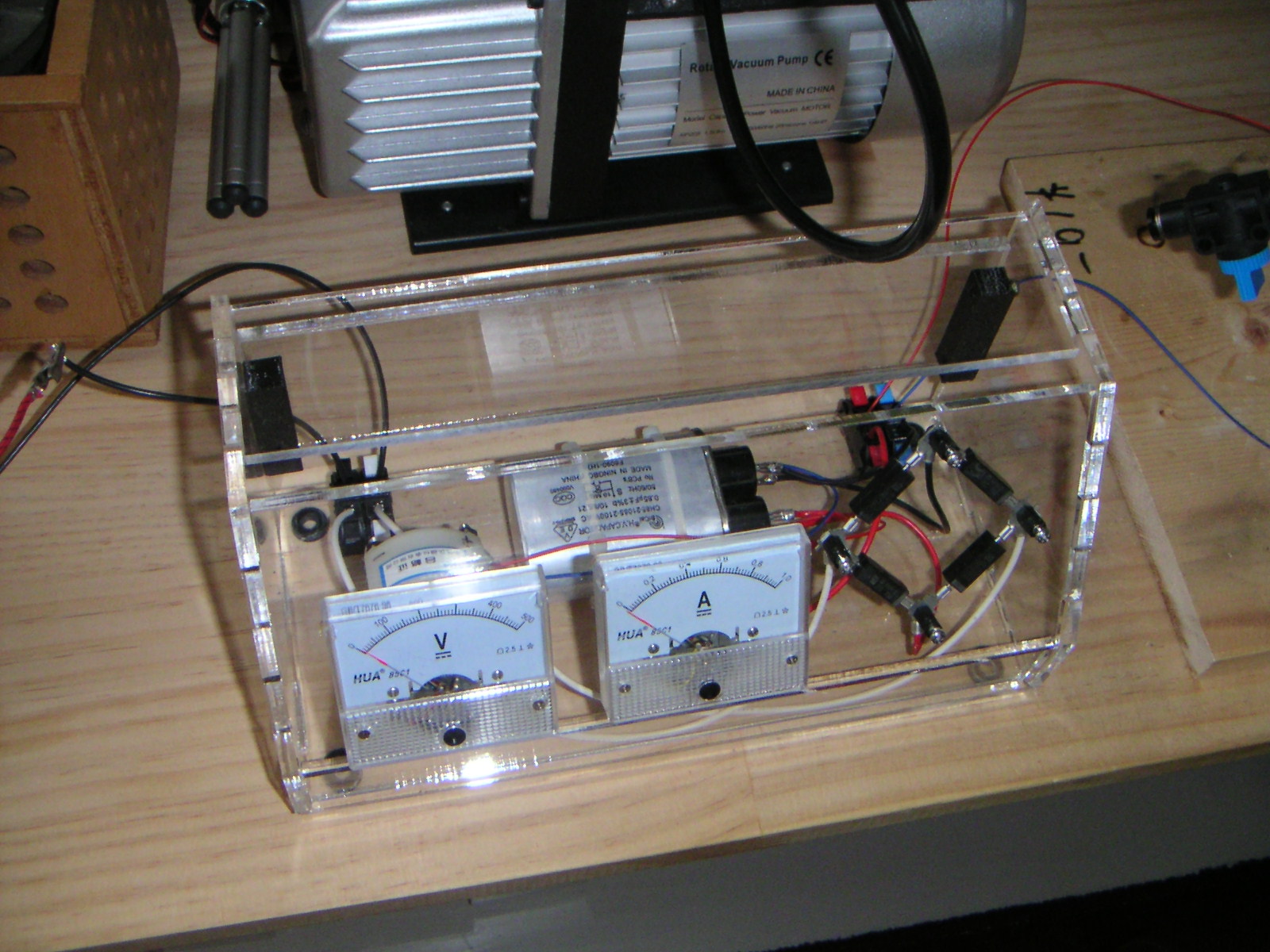

ここで改めてマグネトロンスパッタリングに使う機器類をご紹介いたします。一生懸命やってたのは二年以上前の話ですので復習しておきましょう。

まずメンテが終わった真空ポンプ。

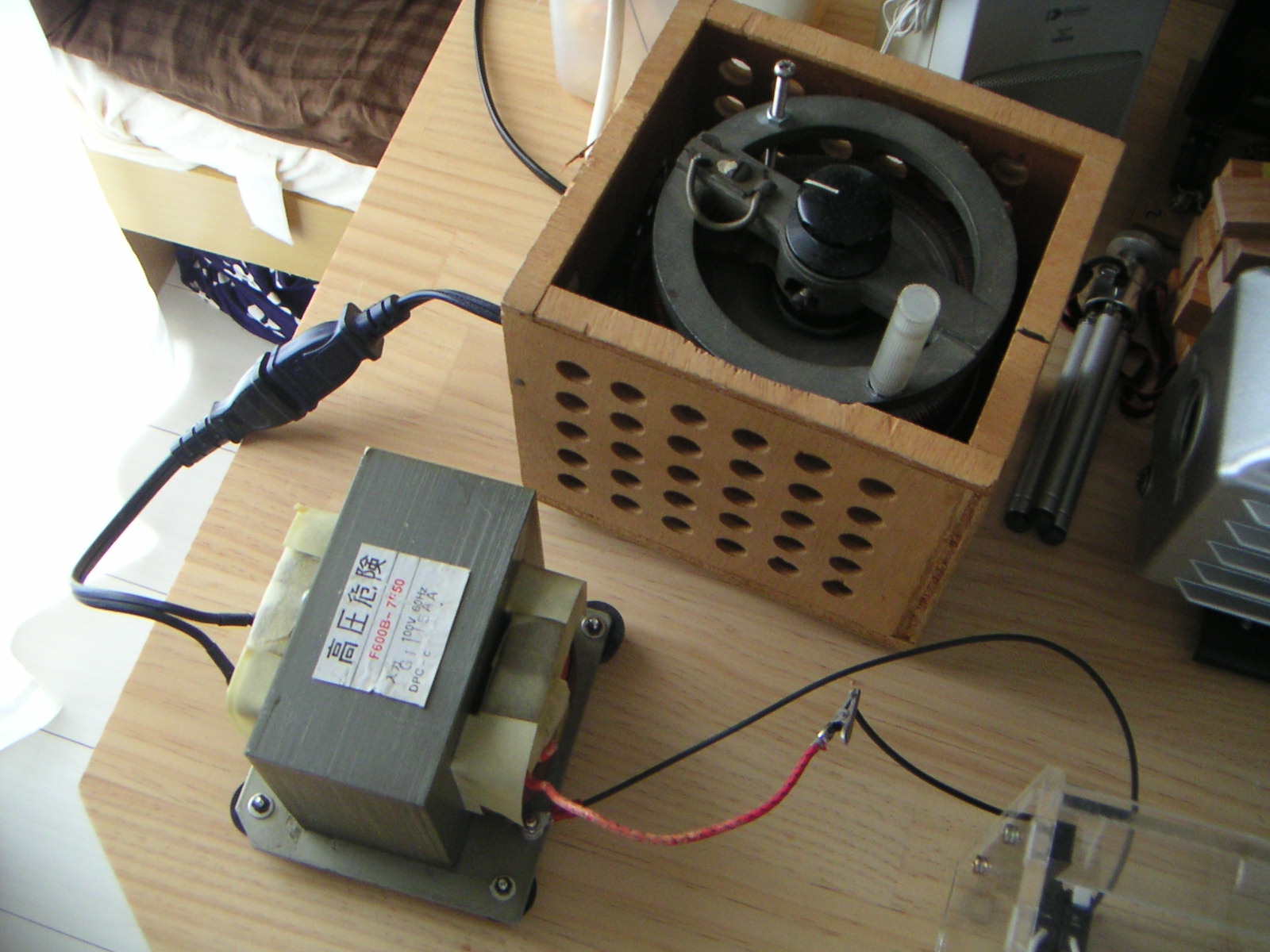

スライダック。じわじわと電圧を上げていくために使います。この後ろにMOTをつなぎますので、実際にチャンバにかかる電圧はスライダック出力の約20倍になります。

プラズマは点灯の瞬間が最も電圧が高く、点灯すると抵抗が下がる負性を持っています。

安定したプラズマの維持と、スパッタレートの調整のために非常に重宝します。

海外からの問い合わせメールには「スライダック無しで何とかならんかね」みたいなのが結構来るのですが、MOTの全力投球をかけるためにはかなり大きなチャンバにして電極間を離す必要があるためお勧めいたしません。

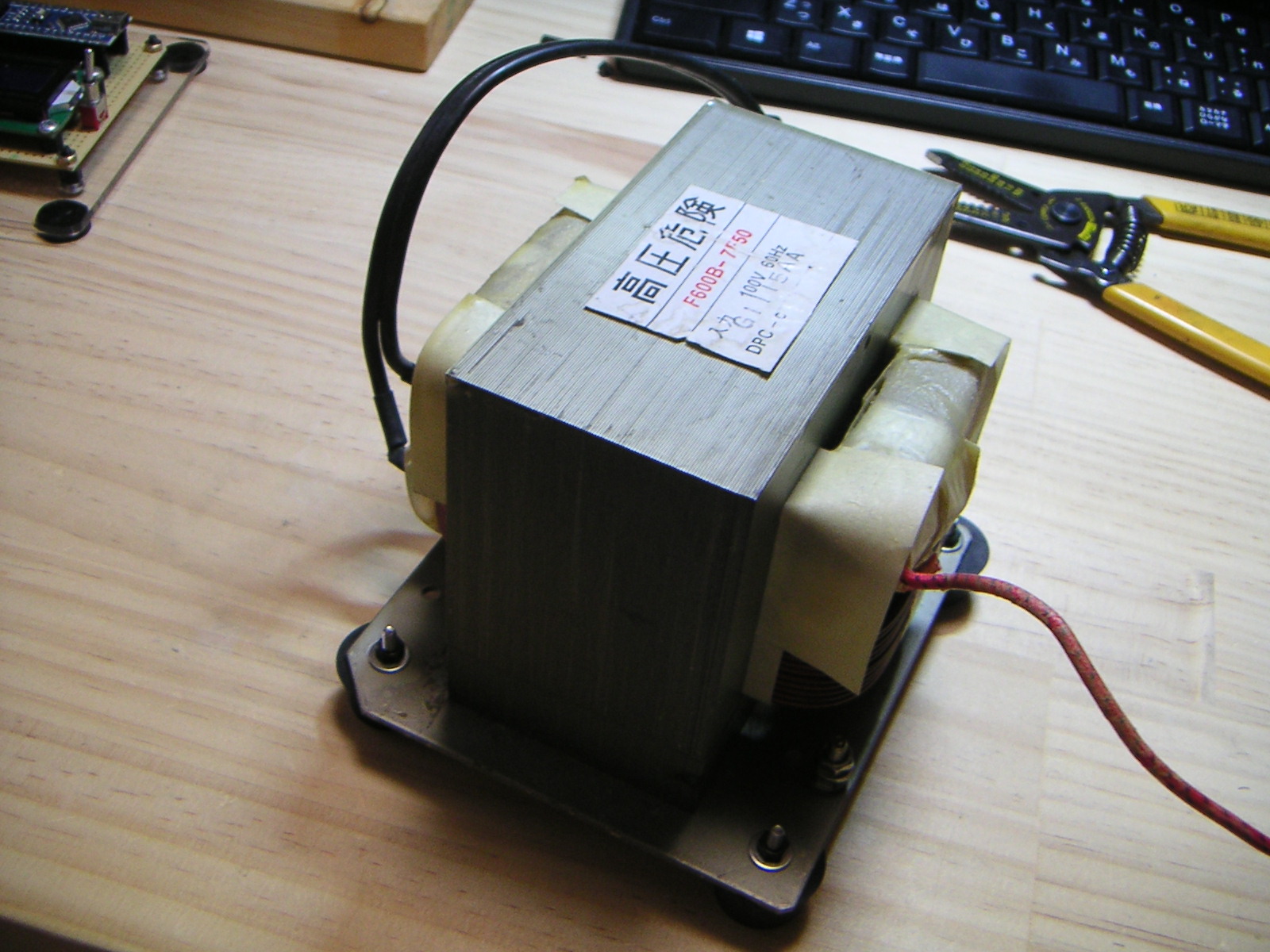

お次、MOT。Microwave Oven Transformer の頭文字をとった呼び方です。電子レンジのマグネトロン管駆動用のトランスですね。マグネトロンスパッタリングのマグネトロンとごっちゃになってわかりにくいですが、実はどっちも原理は同じようなもんなのです。マグネトロン管も磁界の中で電子がぐるぐる回っており、その過程で2.4GHzの強力な電磁波が発生します。

こちらは九州の電子レンジから取り出しておりますので、100V60Hzで約2kV出力といったところです。MOTは磁気漏れトランスと呼ばれる構造で、負性抵抗というか、電流制限動作というか、一定以上の電流は流れにくい構造になっています。これもマグネトロン管の特性に合わせたものになっているのです。電流制限動作とは言いつつも、300mA以上出ますので感電したら即死できます。ご注意を。

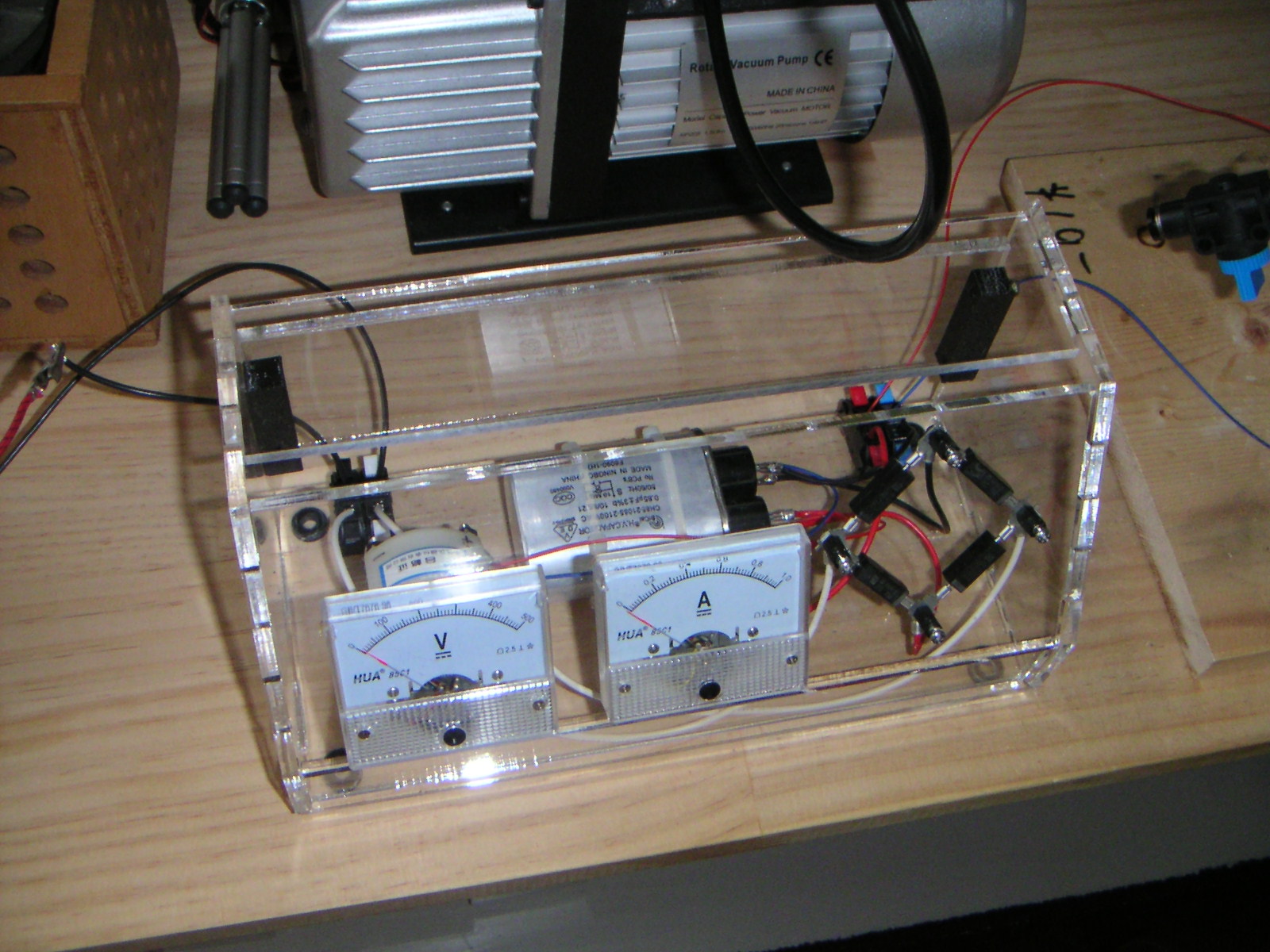

それから、前回まとめた電源その他部分。高耐圧ダイオードと高圧コンデンサ。高圧コンデンサはやはり電子レンジから取り出したものです。ダイオードも電子レンジに入ってるんだけど、普通はブリッジなんて贅沢なことにはなっていません。一本だけ。

ということで、買い足してブリッジ組んでます。

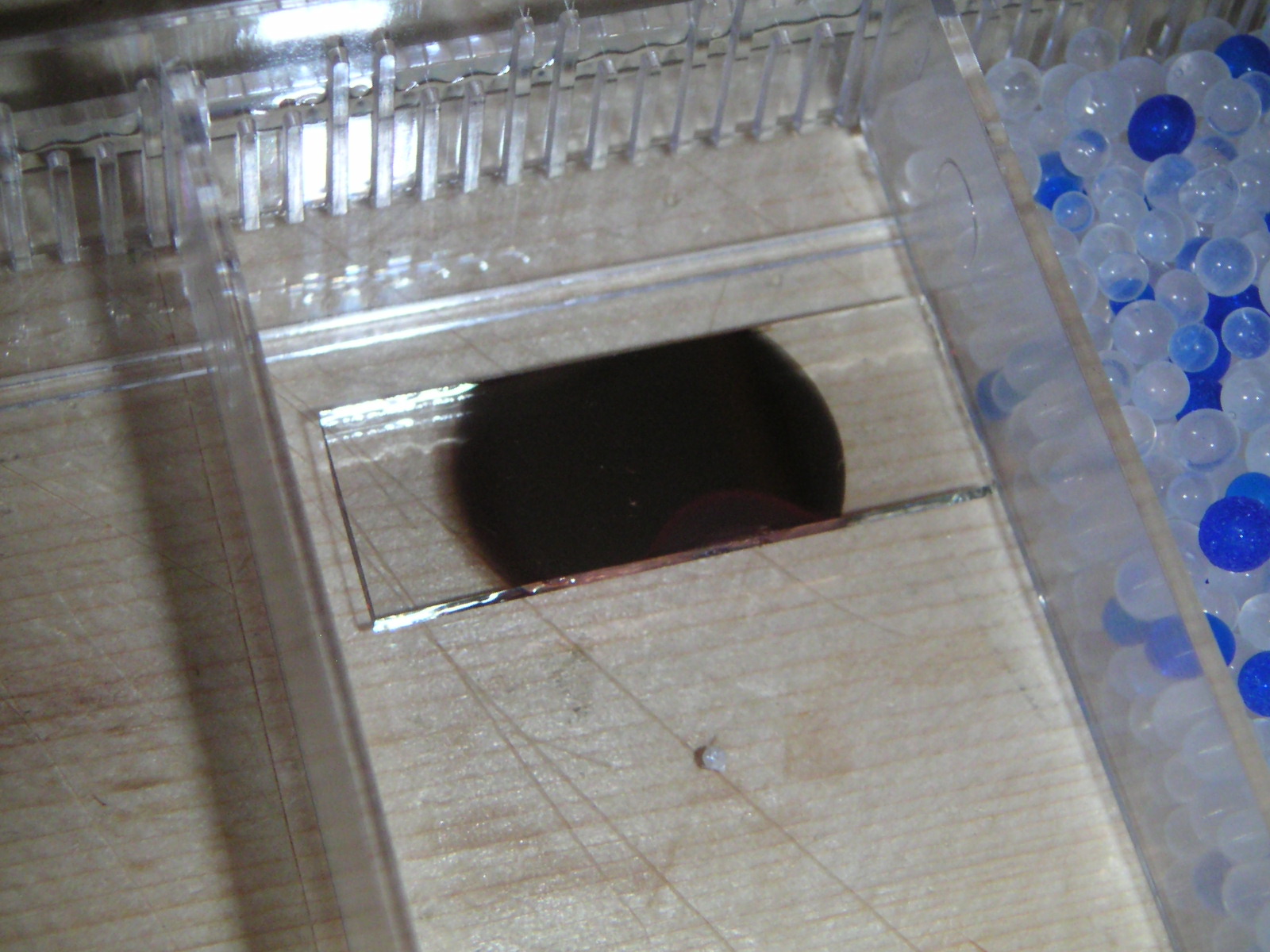

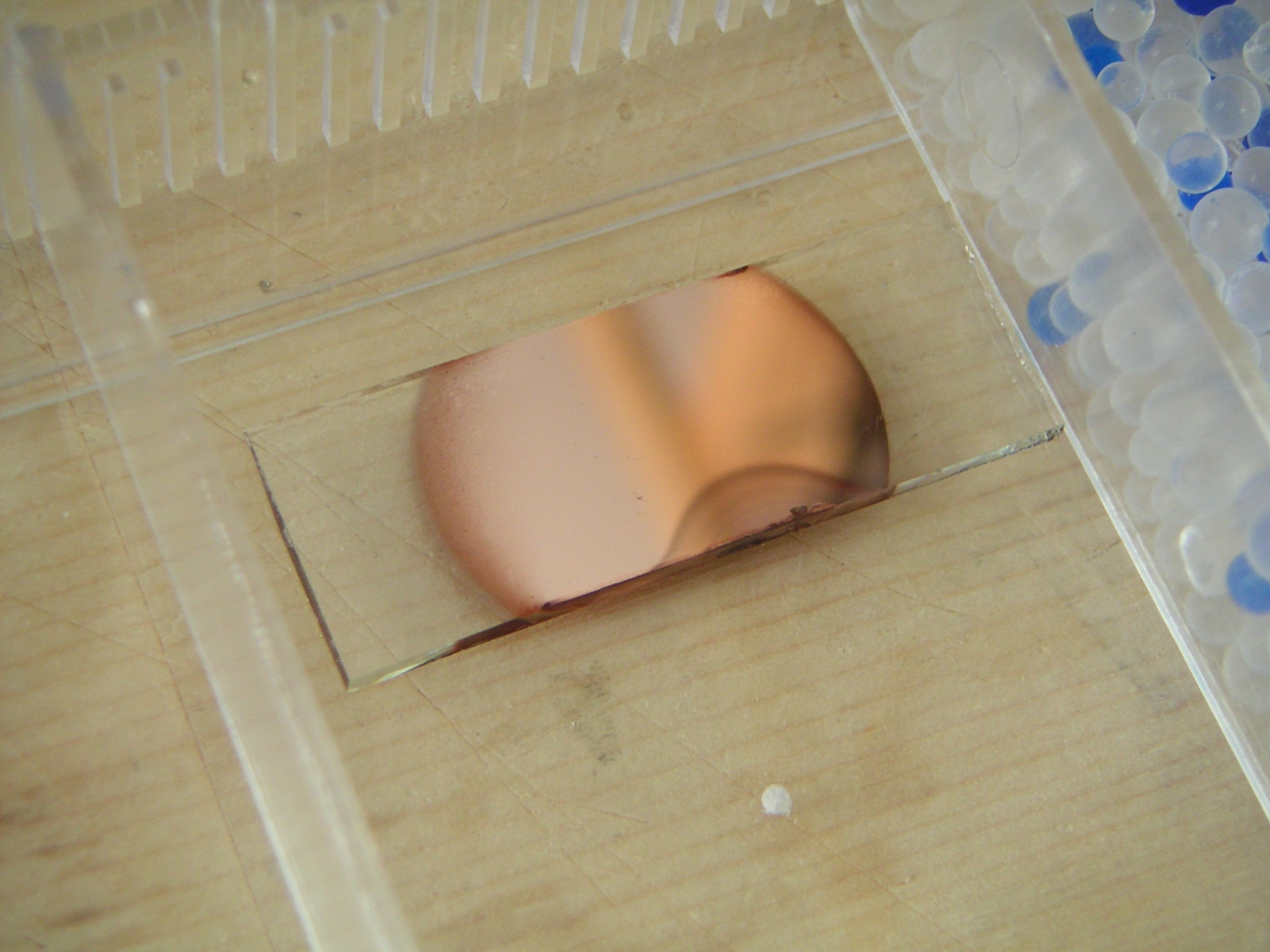

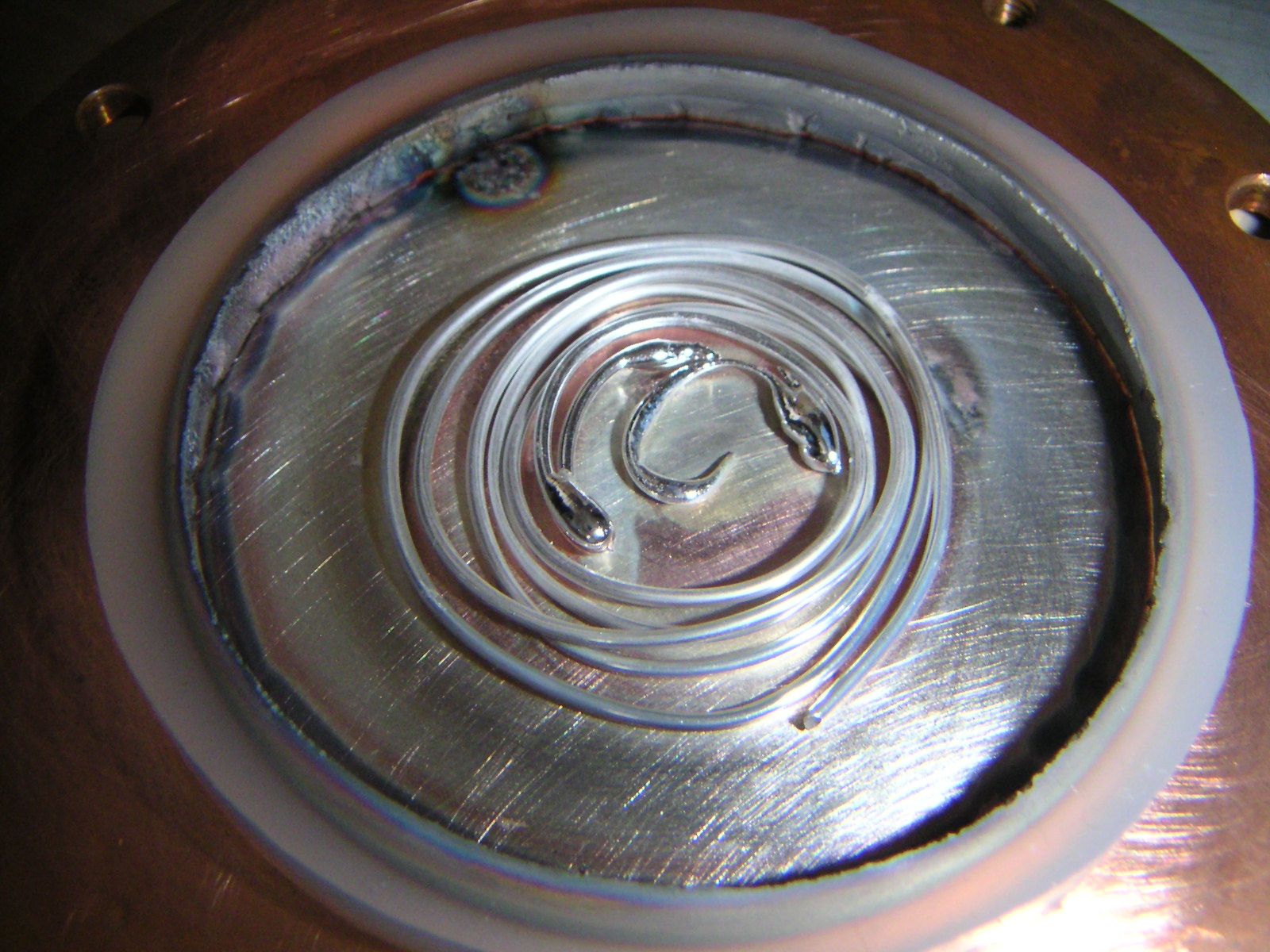

こちらが銅のターゲット。その昔ebayで買ったもの。なんに使われているものかはよくわかりませんが、純銅のようです

ターゲットとチャンバを気密するシリコンゴムパッキン。シリコンゴムシートからカッターで切り出した手作り品(笑

チャンバ。一時期IKEAで売っているピクルスのみじん切りに嫁さんが嵌ったことがあって、その時に同じ大きさのビンが大量に出たのでそれを流用。

ダイヤモンドビットを使って、電極取り付け用と真空引き用の二つの穴を開けています。そこにそれぞれ電極用のM3長ネジと、真空引き用のウレタンチューブを突っ込み、エポキシで固めています。こんなもんでも十分役目を果たすのです。

中の基板ホルダ兼陽極は取り外せるようになっています。基板ホルダは水道配管用のカラーで作りました。

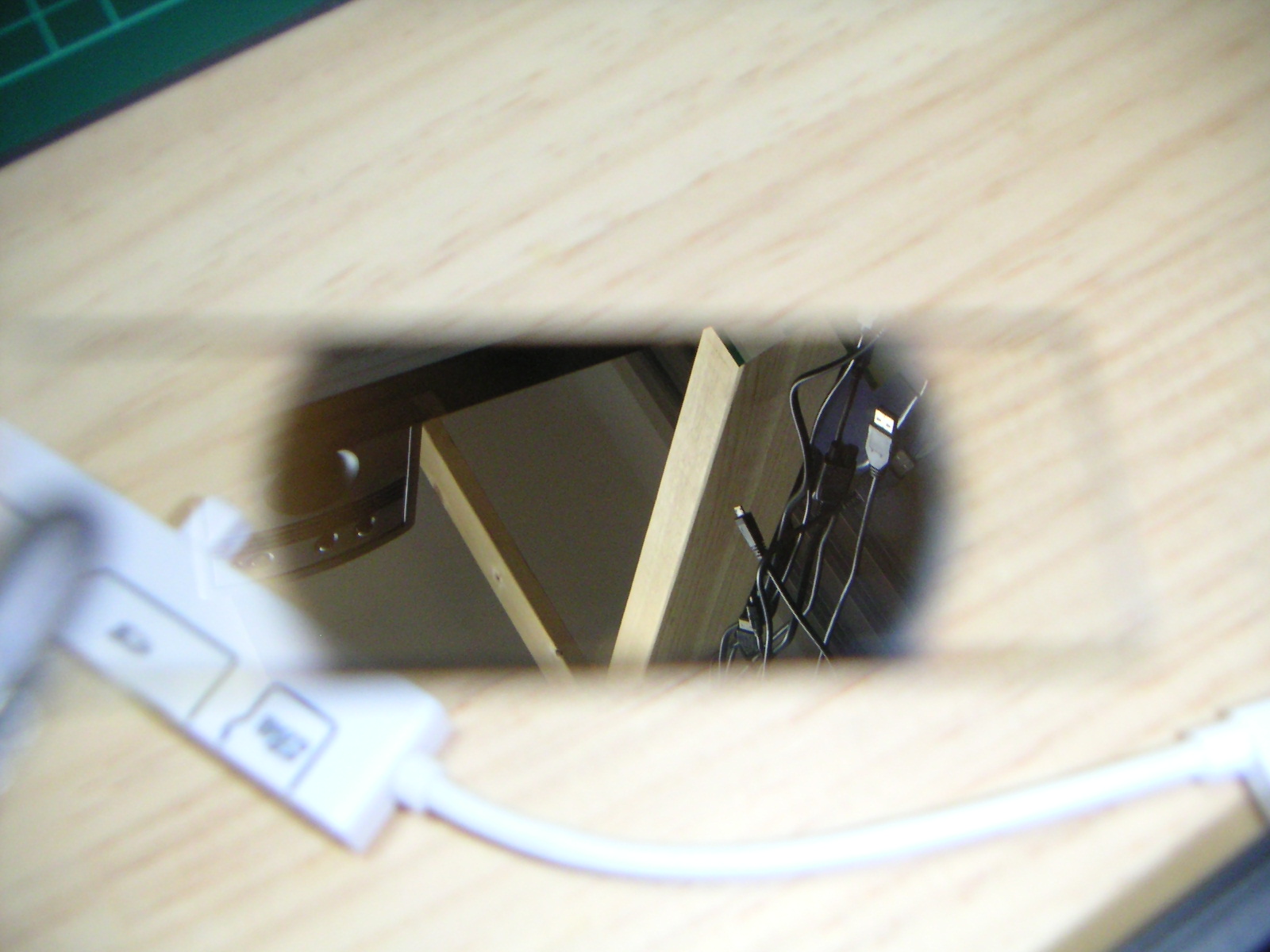

内側を覗き込んだところ。ターゲットと陽極の距離を変えられるように作っています。電極間距離の最適値を見つけるのに結構苦労しました。

口がパッキンにぴったり合うようになっています。

真空引きすると大気圧でチャンバがパッキンに押し付けられますので、ロックは何もいりません。

では配管&配線します。

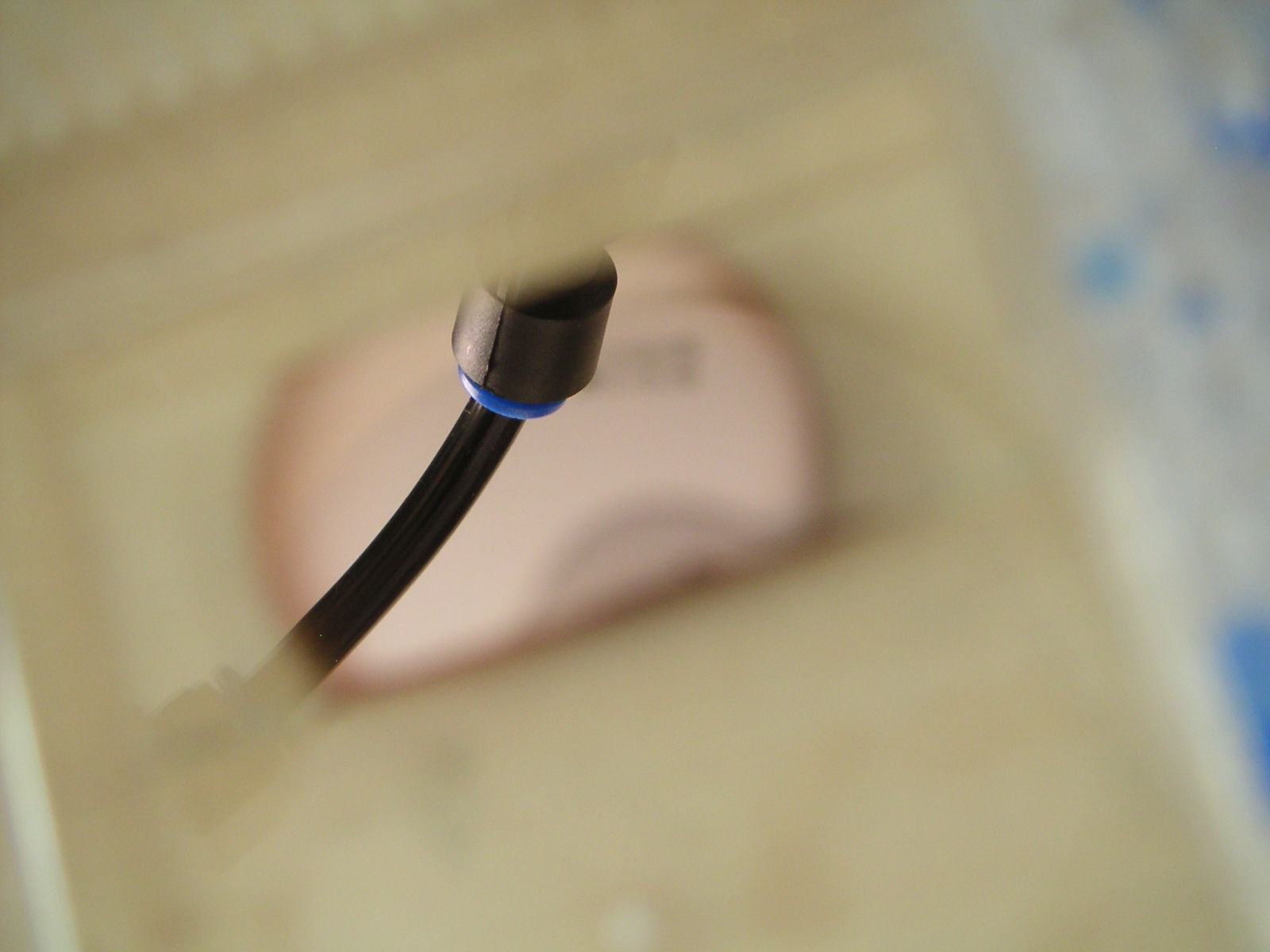

真空ポンプにはワンタッチジョイントをつけております。

6mmφ用のワンタッチジョイントはたくさんあります(笑

こんな感じにして、

繋いでいきます。

箱にまとめたおかげで配線は単純になりました。

スライダックとMOT。

作ったやつ。

チャンバの配線。ターゲット側がマイナスつか低電位側です。

プラズマ内で電子にぶつかってイオン化した窒素カチオンが電位差で加速されてターゲットに衝突します。このときにターゲットから銅原子やクラスターがはじき出されて(スパッタされて)高速で周りに飛んでいきます。この時に基板に当たったものが基板上で薄膜を作るのです。

真空蒸着のようにふんわりと積もるような製膜ではなく、秒速数百mという大きな運動エネルギーをもって基板に衝突するのでできる膜が強靭になります。これがスパッタの特徴です。

ではプラズマを点灯させてみましょう。

マグネトロンがよく見えるように基板ホルダを外して通電します。

まずはセットアップ全体を動画で。最後にカメラが倒れているのはご愛嬌。

いよいよ点灯です。

点灯の瞬間はマグネットを入れておりませんのでターゲット全体にプラズマが広がっています。

そこにターゲットの下からマグネットを挿入すると、マグネットのギャップ部分にほぼ全てのプラズマが集まってドーナツ状の高密度部分を形成します。これがマグネトロンです。マグネトロンプラズマは磁石を動かすとターゲット上を動きます。面白いですね。

では実際にスパッタしてみます。

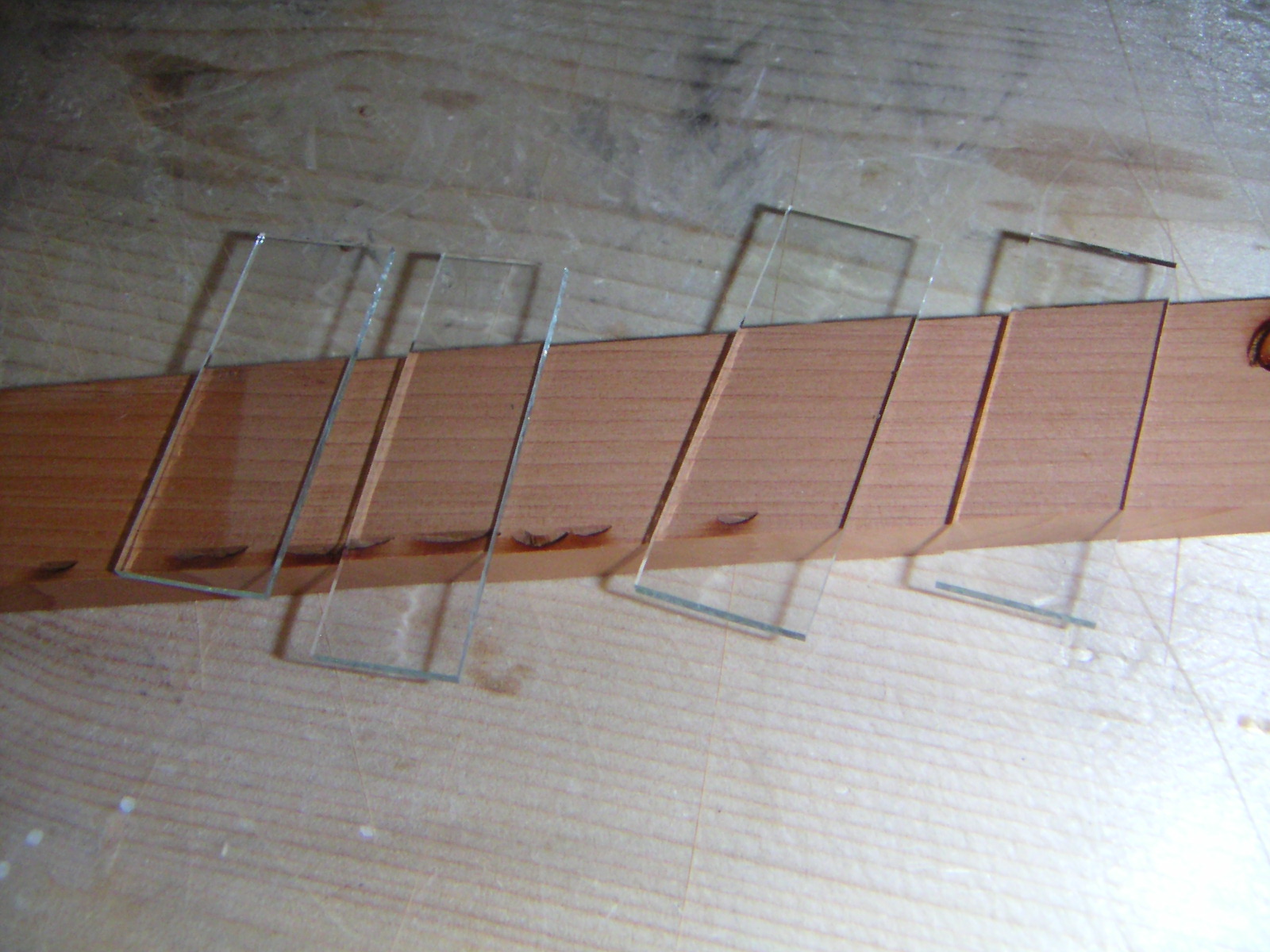

まず基板の準備。ハンズマンで買ったスライドグラスを使います。

一枚10円です。青板ガラスなので、いろいろ言いたいことはありますが、まあ良しとして。

ガラスカッターで切ります。久しぶり。

切れました。

基板ホルダに、

こんな感じに入れて保持します。載せてるだけ。

では銅スパッタ行きます。

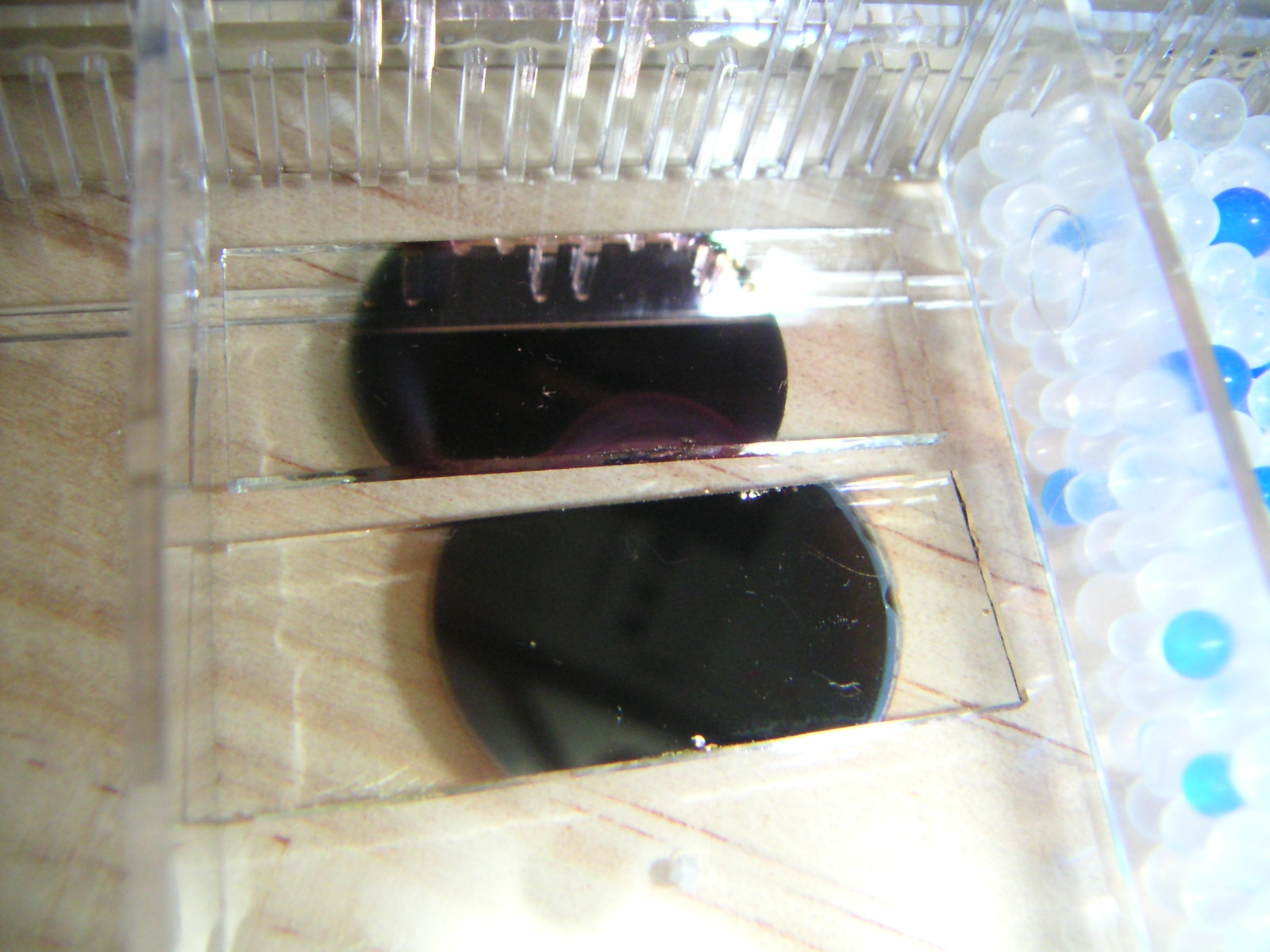

出来た膜。

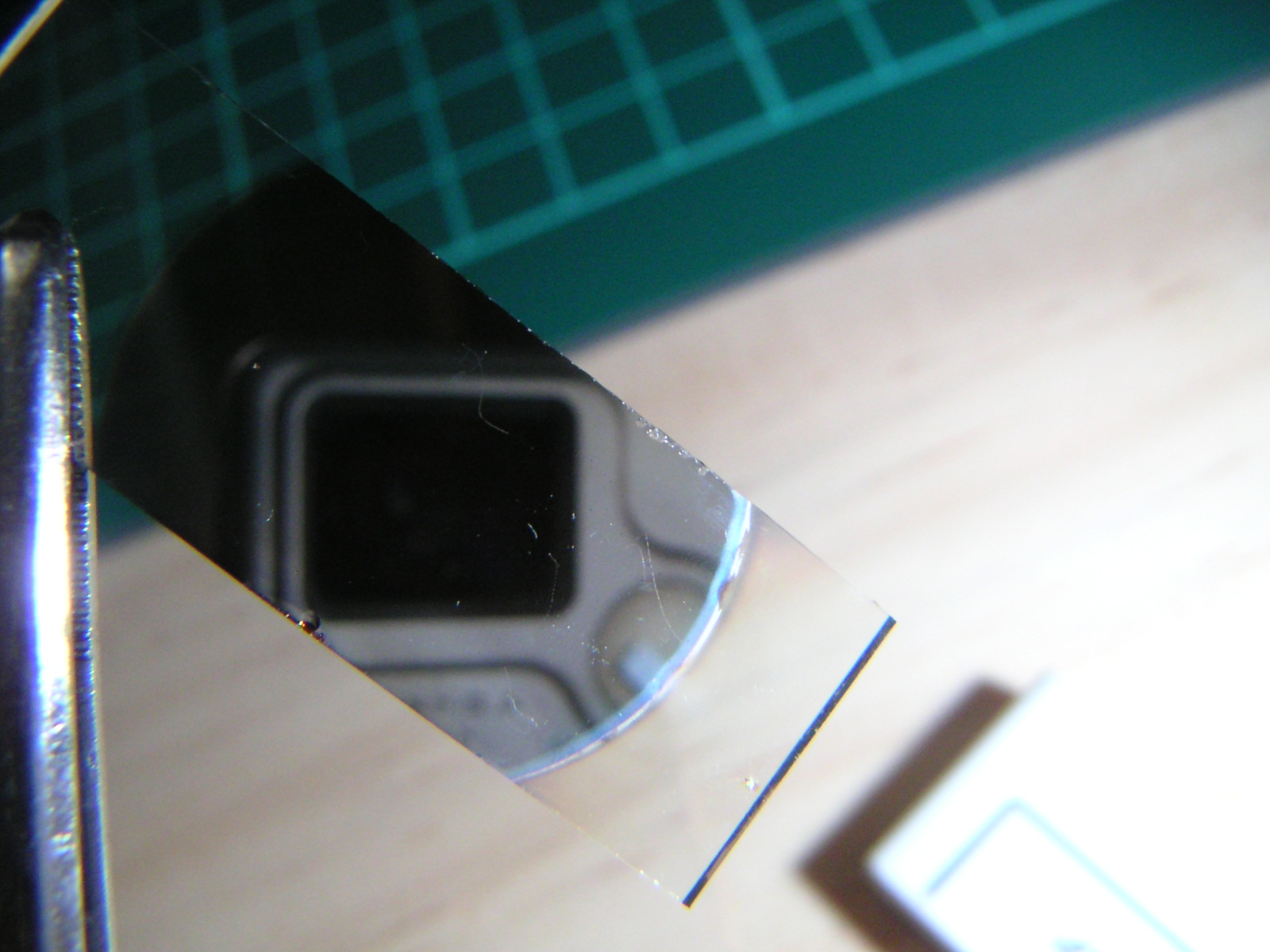

反射側にフォーカスを合わせます。映っているのはこの写真を撮っているデジカメのレンズ。

非常にきれいな鏡面が出来ているのがわかります。色は銅の赤っぽい金属光沢ですね。

サンプルとしてシリカゲルを入れたケースで保存します。このまま部屋に置くと参加して光沢を失うのです。

もう一枚。反射の様子を。

実は端っこの方にちょいとムラがあります。

お次、銀と銅の合金スパッタに挑戦します。

みなとみらいのアクセサリーショップに銀のワイヤーを取り寄せてもらいました。これで3000円しません。銀は安いのです。100円/gくらい?

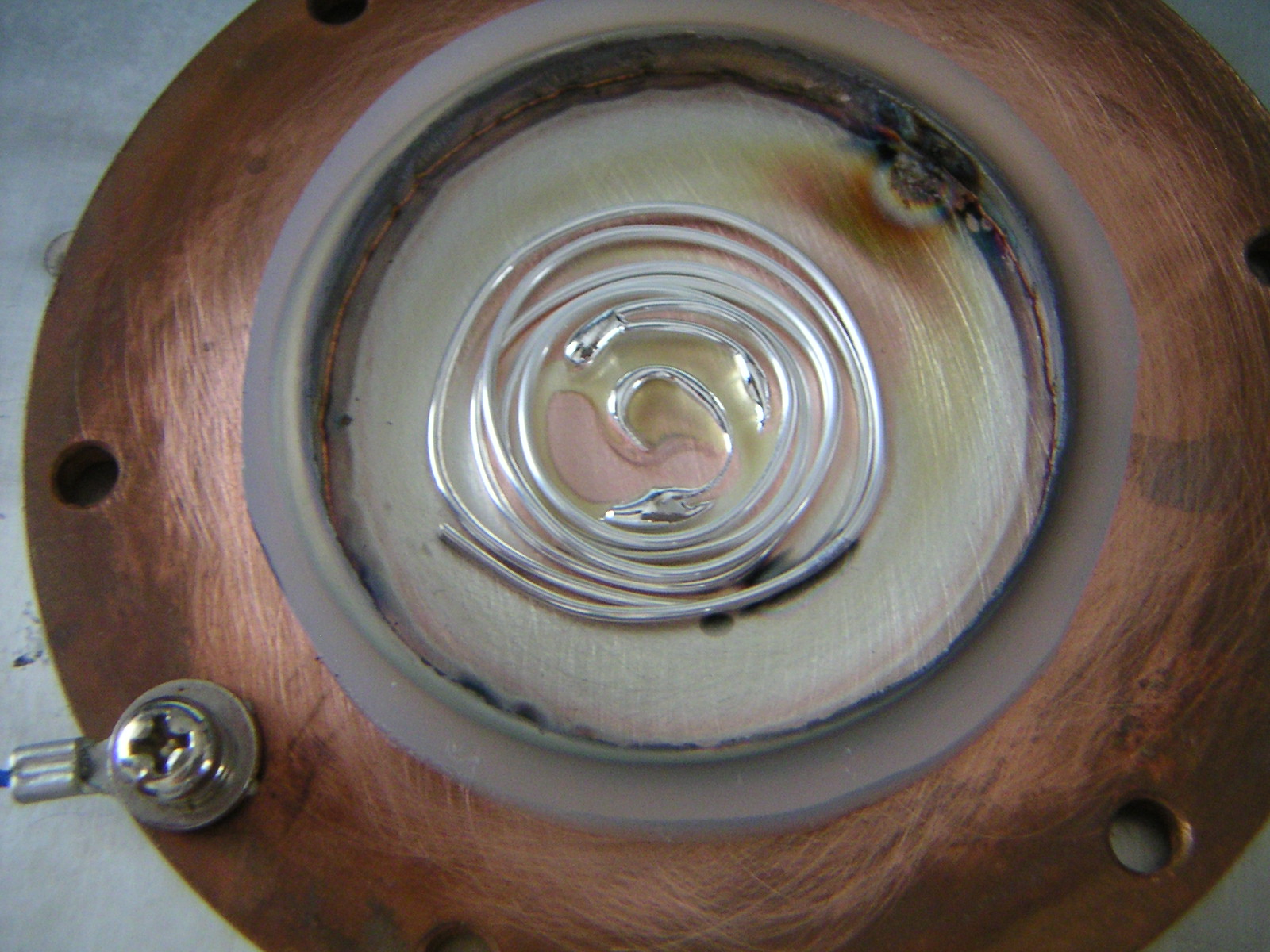

ぐるぐる巻きにしてマグネトロンの形に合わせます。出来るだけ多くの銀がプラズマにさらされるようにします。

ではスパッタ。めっちゃレートが早い。

銀の方が圧倒的にレートが早いんですね。電極間隔を変えないままターゲットの上に乗せているのでほとんどの電流は銀を介して流れていると思われます。プラズマも銀側に寄っているのでしょう。

実際かなりのエネルギーがかかっているようで、一部銀線が熔解しています。

チャンバの壁面にもべったりと膜が出来ております。

ターゲットも銀が付着しました。こんなにレートが違うとは。面白いです。

ということで、出来はいまいちですが、サンプルが出来ましたので、とりあえずの再起動実験としては成功としておきます。

あとは、会場でスパッタをデモしたいと思います。実演しながら条件詰めていくかな。

デモOKが中止されませんよう願っております。

皆さまお楽しみに。

今回より新しいラベル「あやしい実験」を追加します。

これまでスパッタは自作CO2レーザのカテゴリで扱っておりましたので独自のラベルを作っておりませんでした。この実験もとりあえずMFTまでと思っておりますので、今後使いまわしができるラベルを一個作っとこうと思います。