ガス枕の温度は10℃以上下がったにも関わらず、なぜかペルチェ素子の最低温度は-30℃を下回りません。

「そんなはずはないんだがなあ」と思いつつも解決策が浮かびません。そんなときはとにかく手を動かすことです。経験上何かを思いつくか、何かを発見するのです。それを信じて進めていきます。

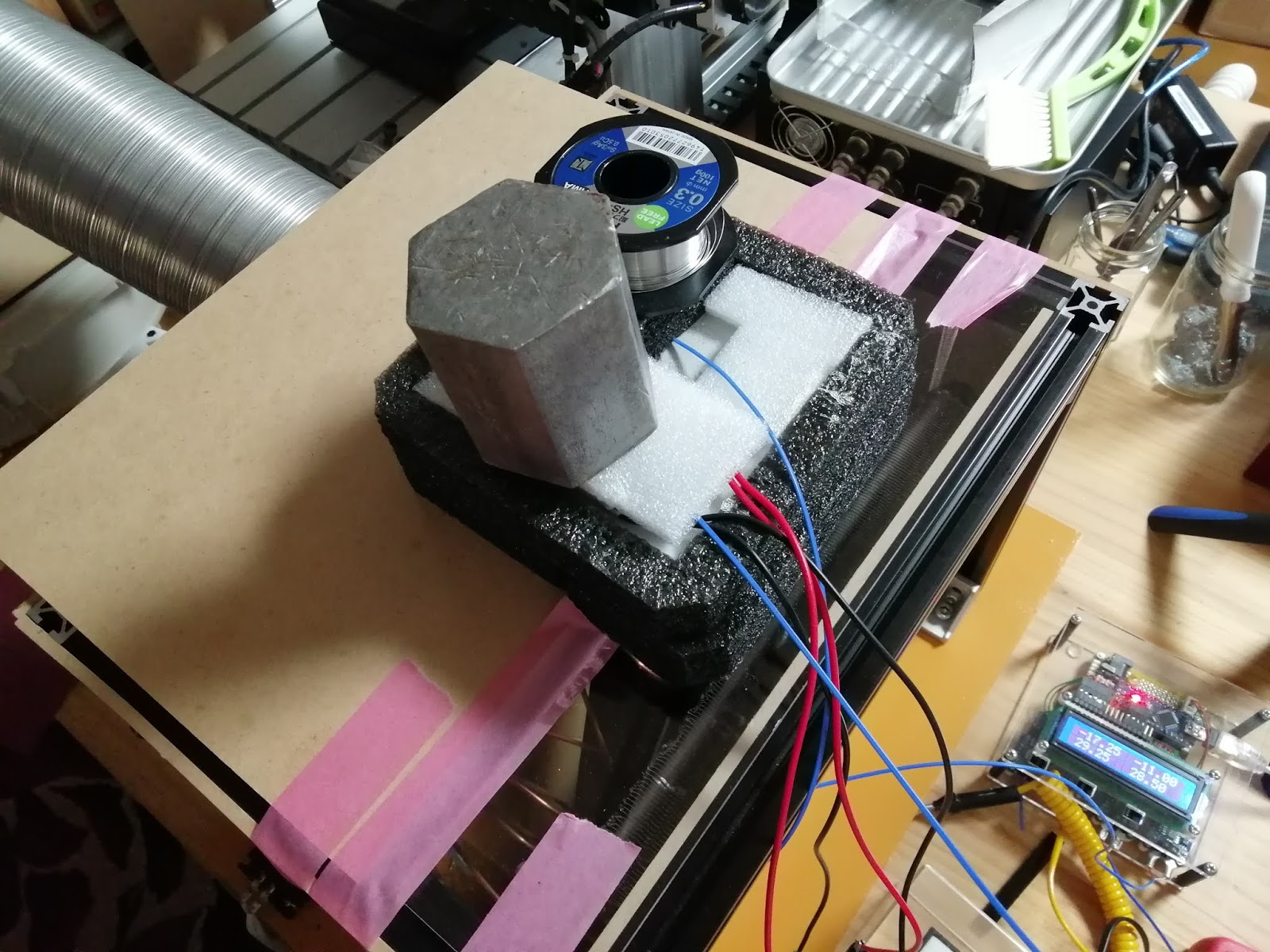

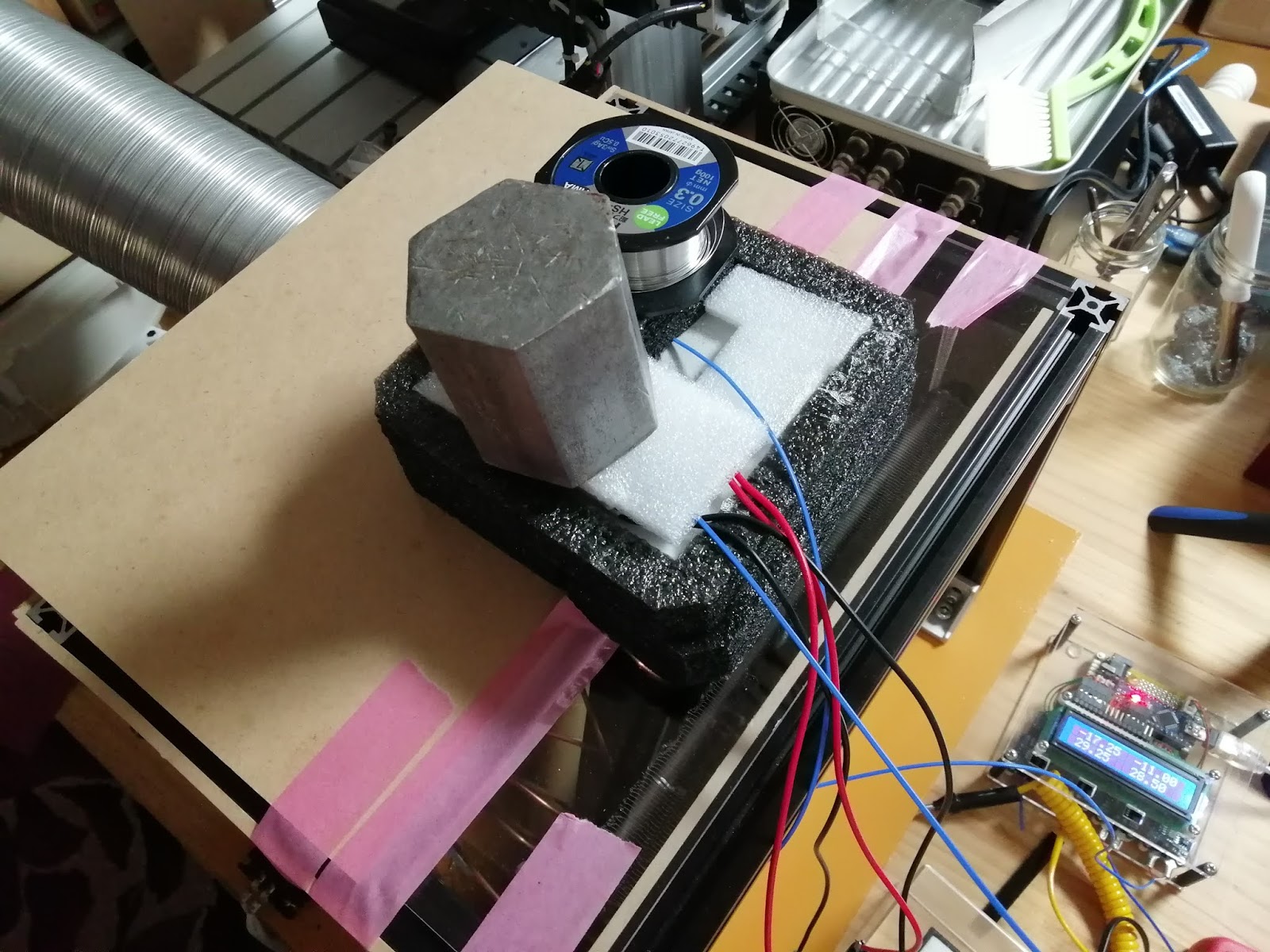

とりあえず一段でダメなら二段にしよう、ということで、ペルチェ素子二枚重ねをやってみました。冷媒入り口付近にペルチェ素子を二枚重ねてセットします。

これまで通りまずはガス冷却だけで下がるところまで下げます。

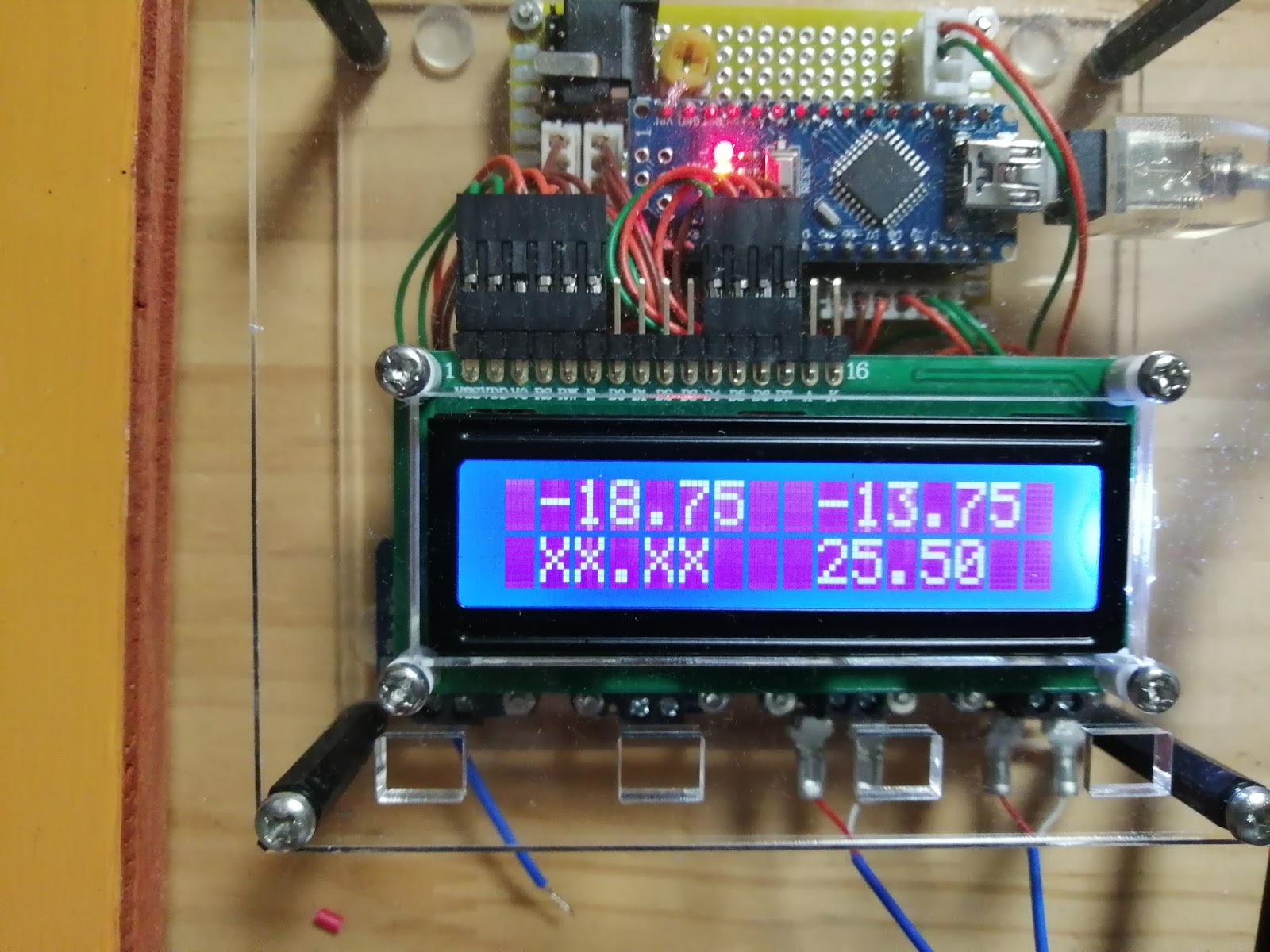

左上がガス枕の冷媒出口付近、右上が二段ペルチェの頂上温度です。ガス枕は十分に冷えていますが、ペルチェ素子を二枚介しての熱伝導なので、一枚の時ほど頂上は低くなりません。

ここで通電開始。ちなみにペルチェ素子は直列接続していますので、同じ量の電流が流れます。

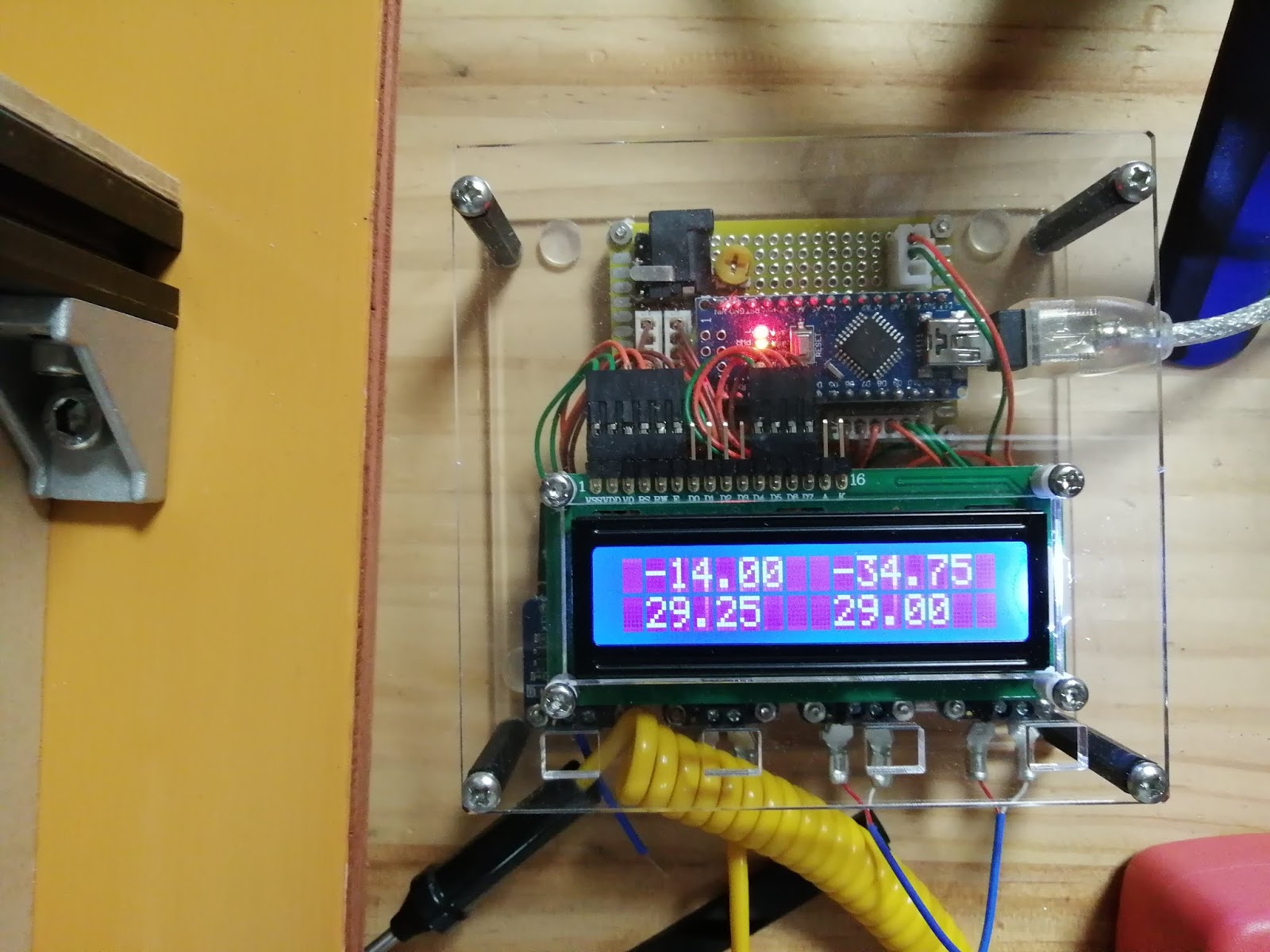

通電と同時に一気に下がって、あっさり記録を更新します。さすが二段積み。

ですが、温度低下はすぐにスピードが落ちて、

頑張っても、

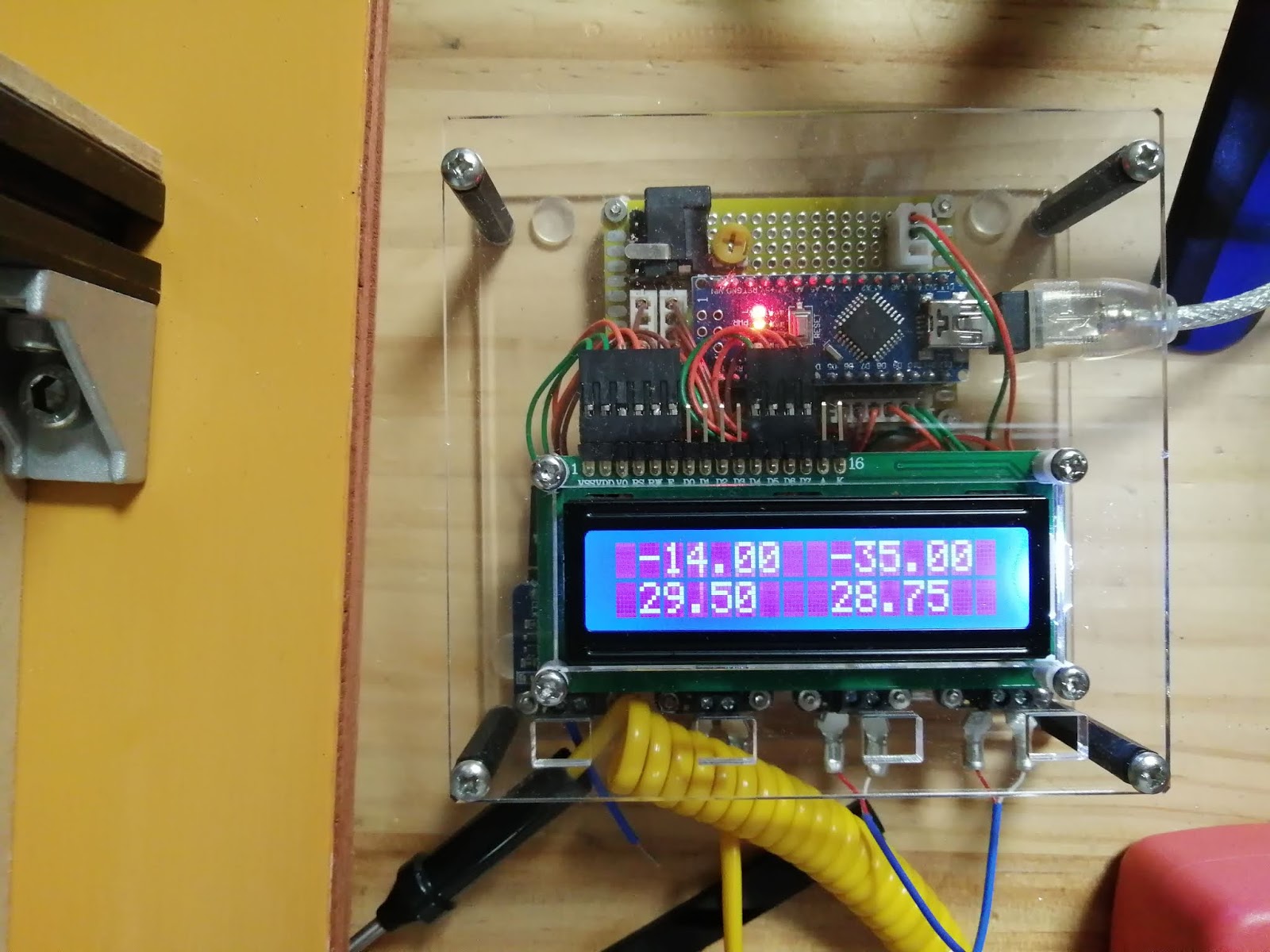

こんなもんしか行きません。

粘って粘ってようやく5℃更新しました。

これはこれですごいことではありますが、二段積みにしてたった5℃しか稼げないのは悔しいです。

これはひょっとして上下に同じ電流を流しているからバランスがとれていないのかもしれません。通常ペルチェ素子の二段積みの際は、上段より下段を強力に駆動するのです、下段は上段の発熱と自身の発熱をホット側に寄せないとなりませんので、その分電流を増やすのです。これは以前作った水冷ペルチェ方式霧箱でも使った策です。

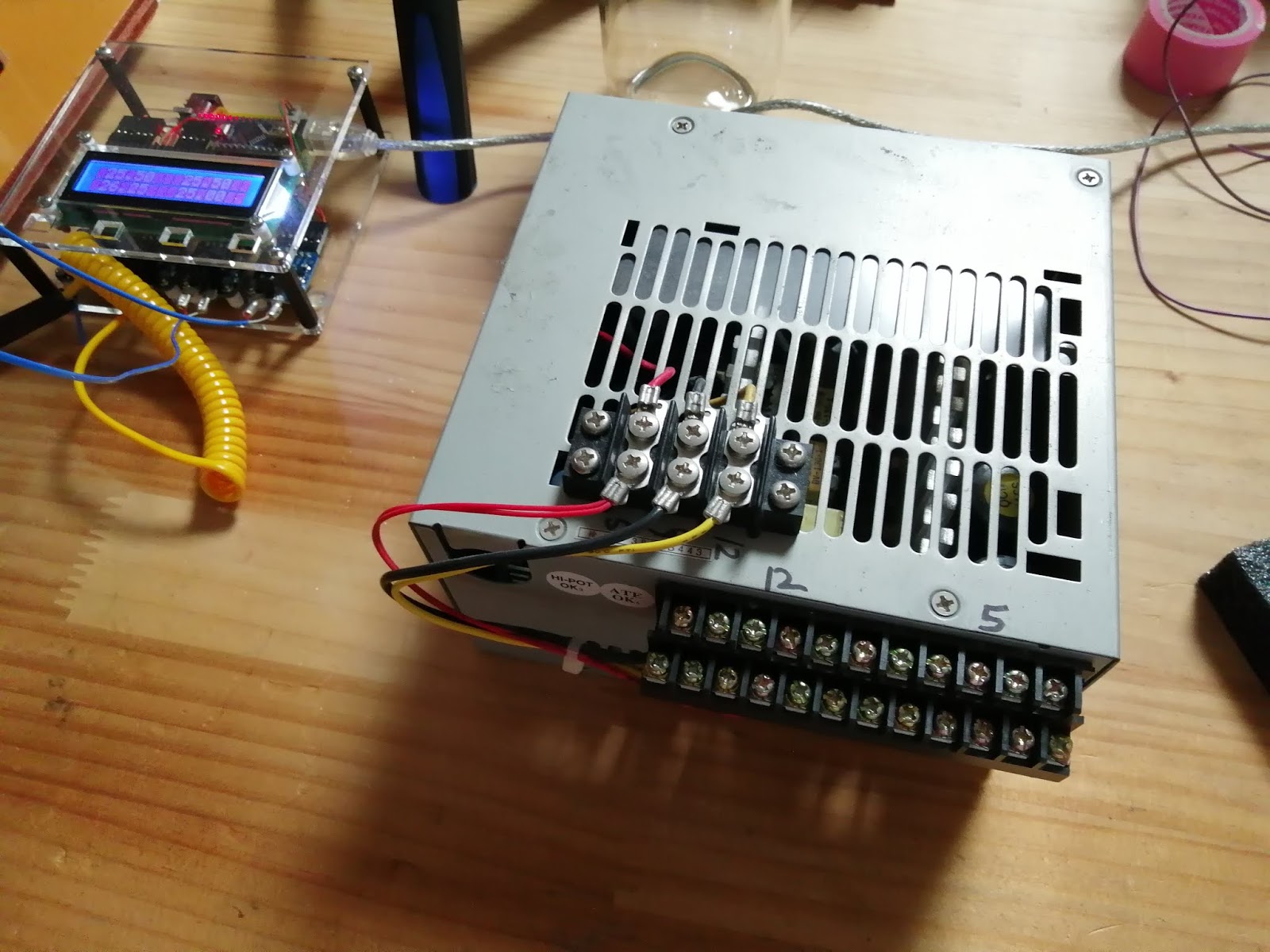

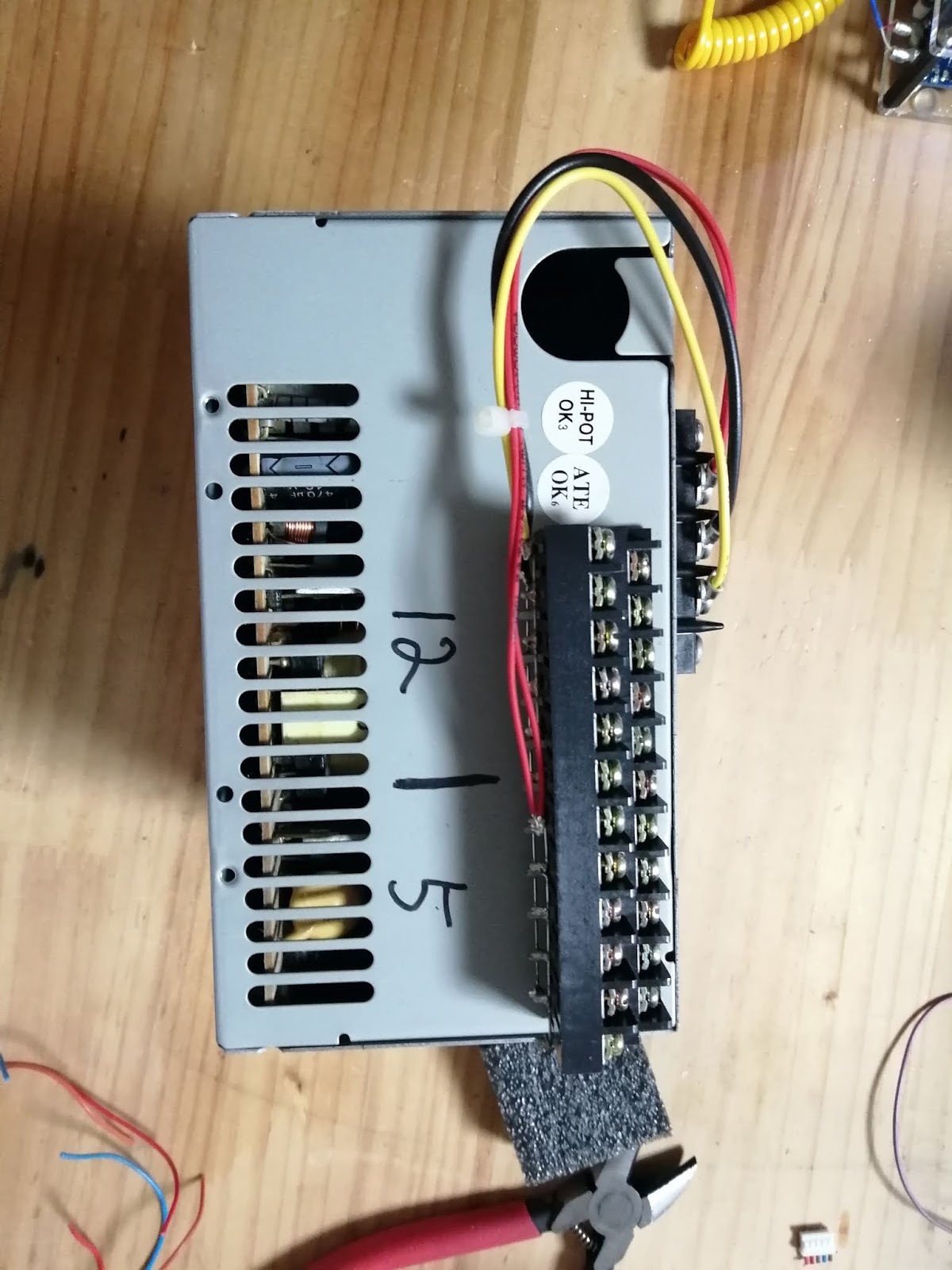

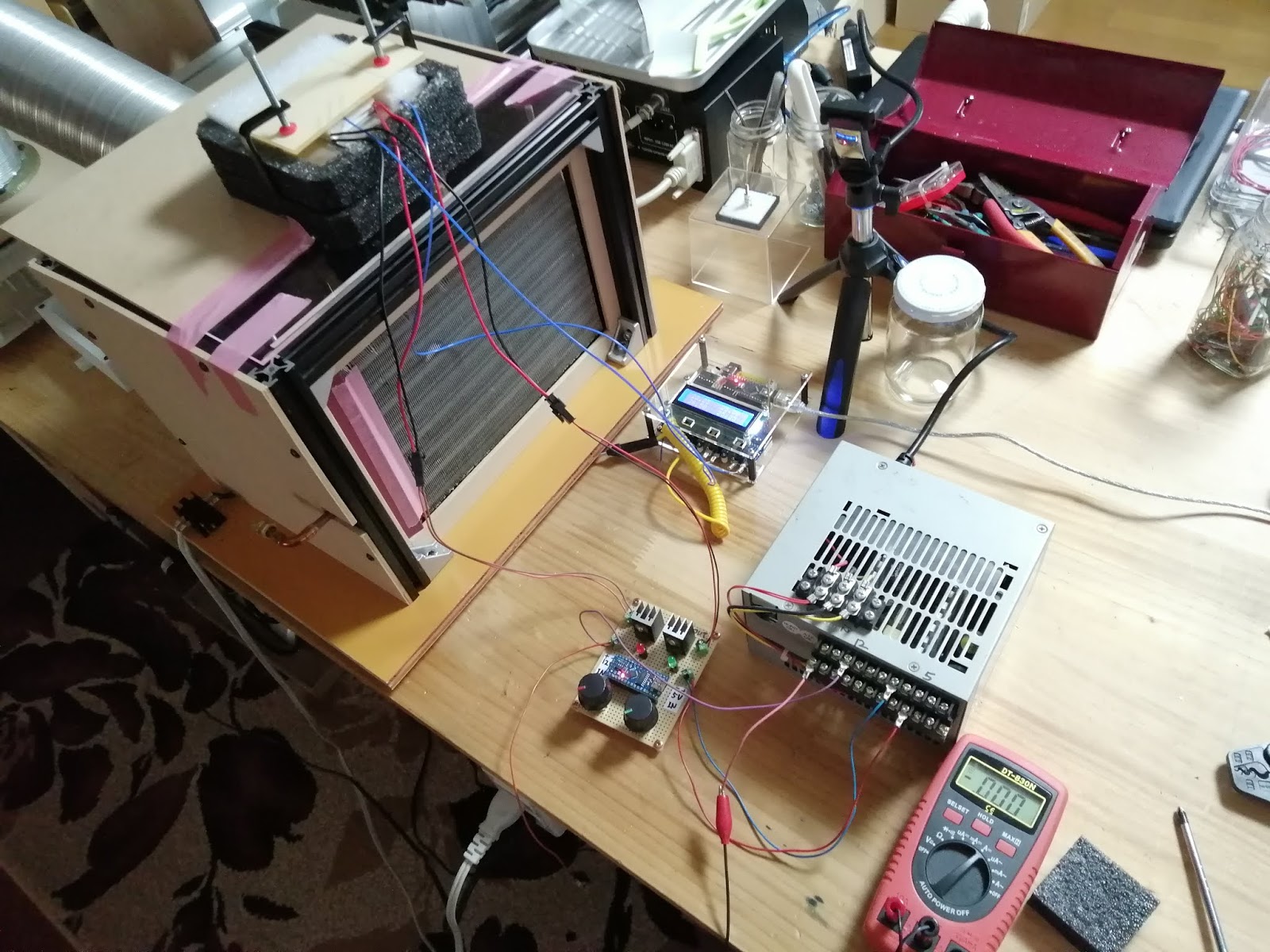

じゃあちゃんと上下を別駆動しようということで、水冷の時に使ったこの電源を引っ張り出してきます。MFT2016でも使った由緒正しい(笑)ジャンク電源です。

単なるATX電源を使っています。起動の線(何色だったか忘れました…紫?)を常時GNDに落としているので、スイッチ入れれば12Vと5Vが出るようになっています。容量もご覧の通り十分です。

12Vと5Vは複数接続できるようにやたら極数の多い端子台に接続されています。

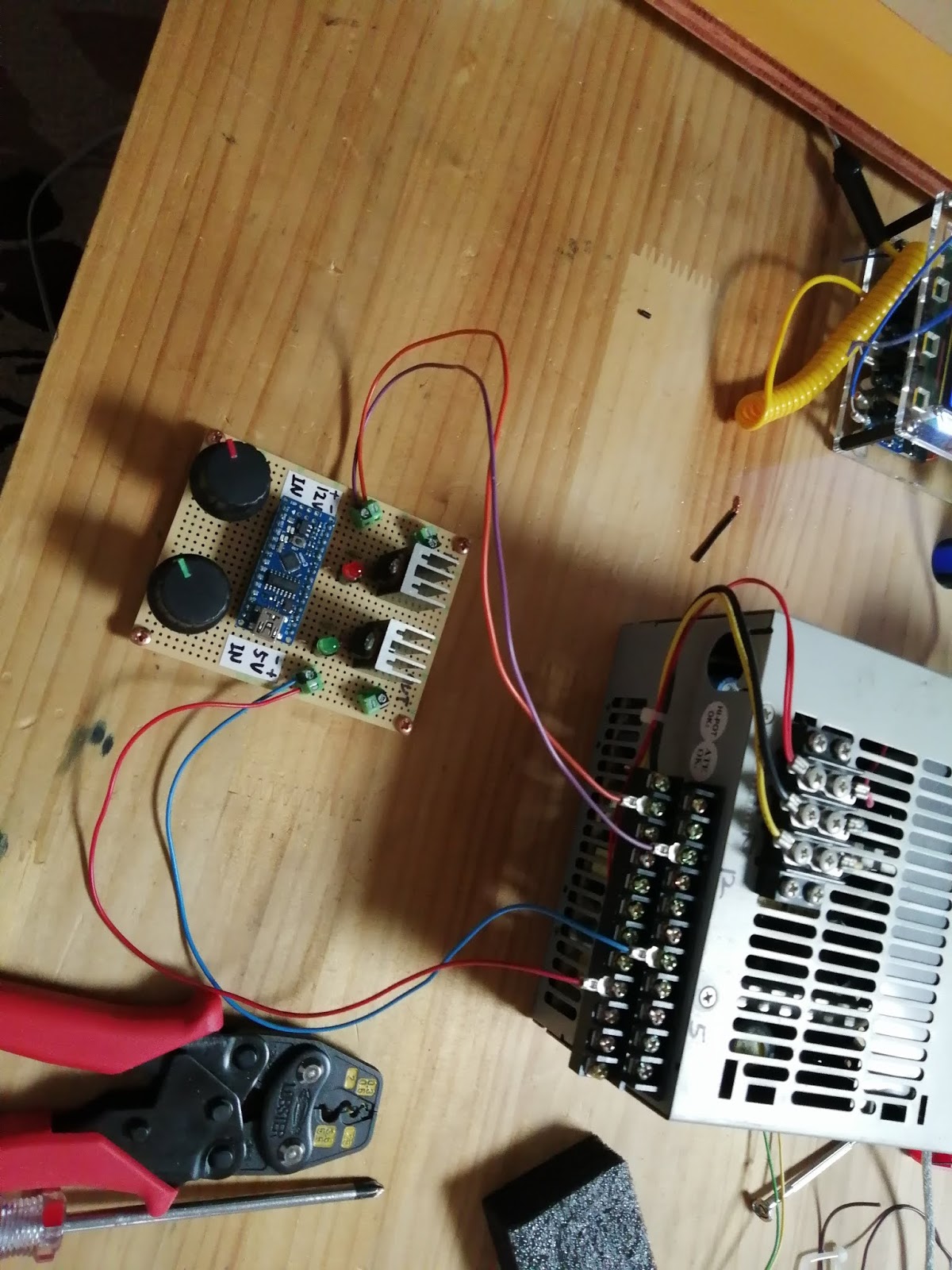

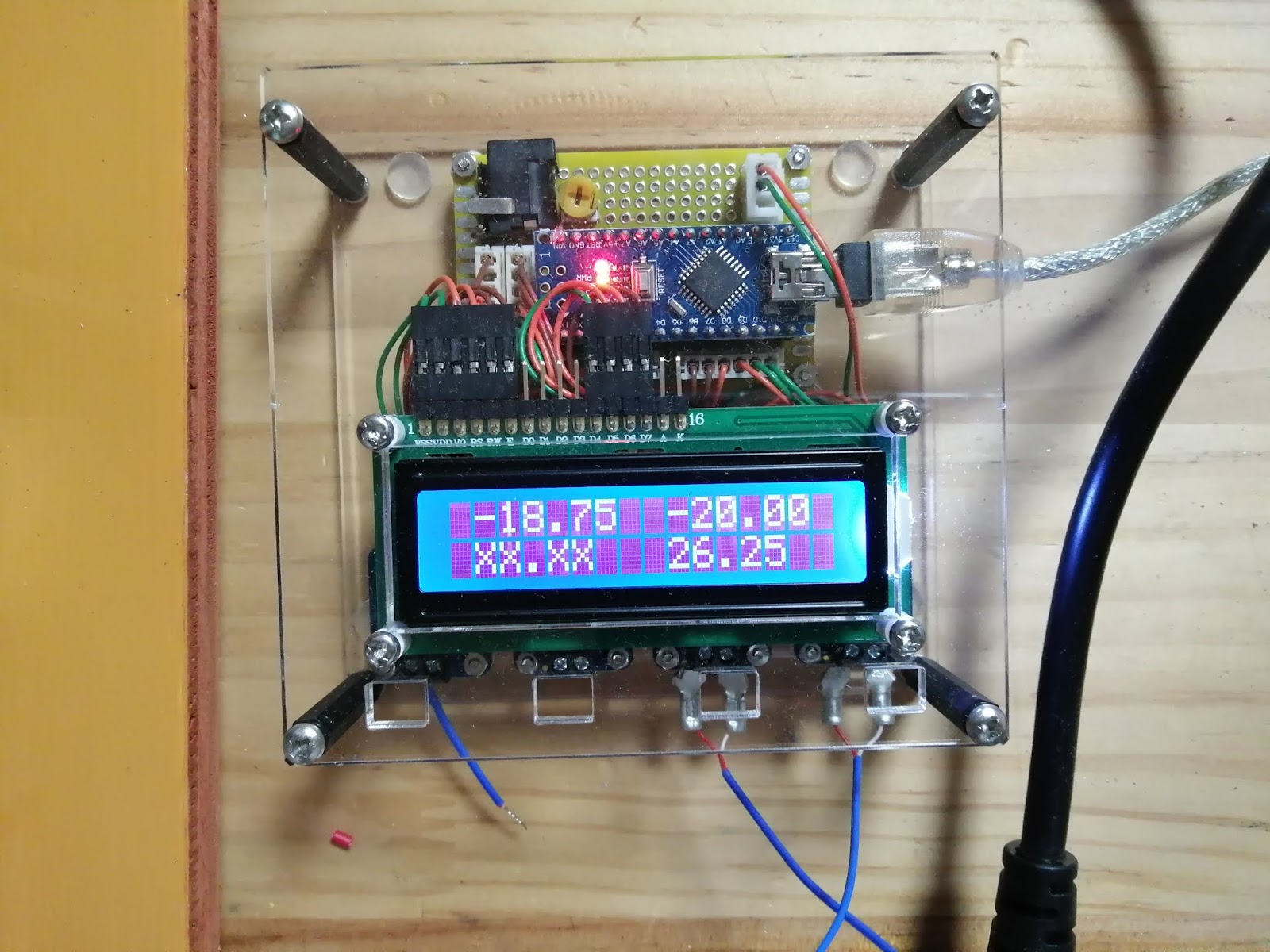

そしてさらにここでFETを使ったこの可変デューティスイッチを投入します。

このスイッチは二系統の電圧(ここでは下段ペルチェ用12Vと上段用5V)を別々にスイッチングでき、さらに可変抵抗を調整することで、スイッチングの速度を別々に帰ることができるのです。

これを使えば上下のペルチェ素子に流す実効電流を自由に変えることができます。

これを電源に接続して、

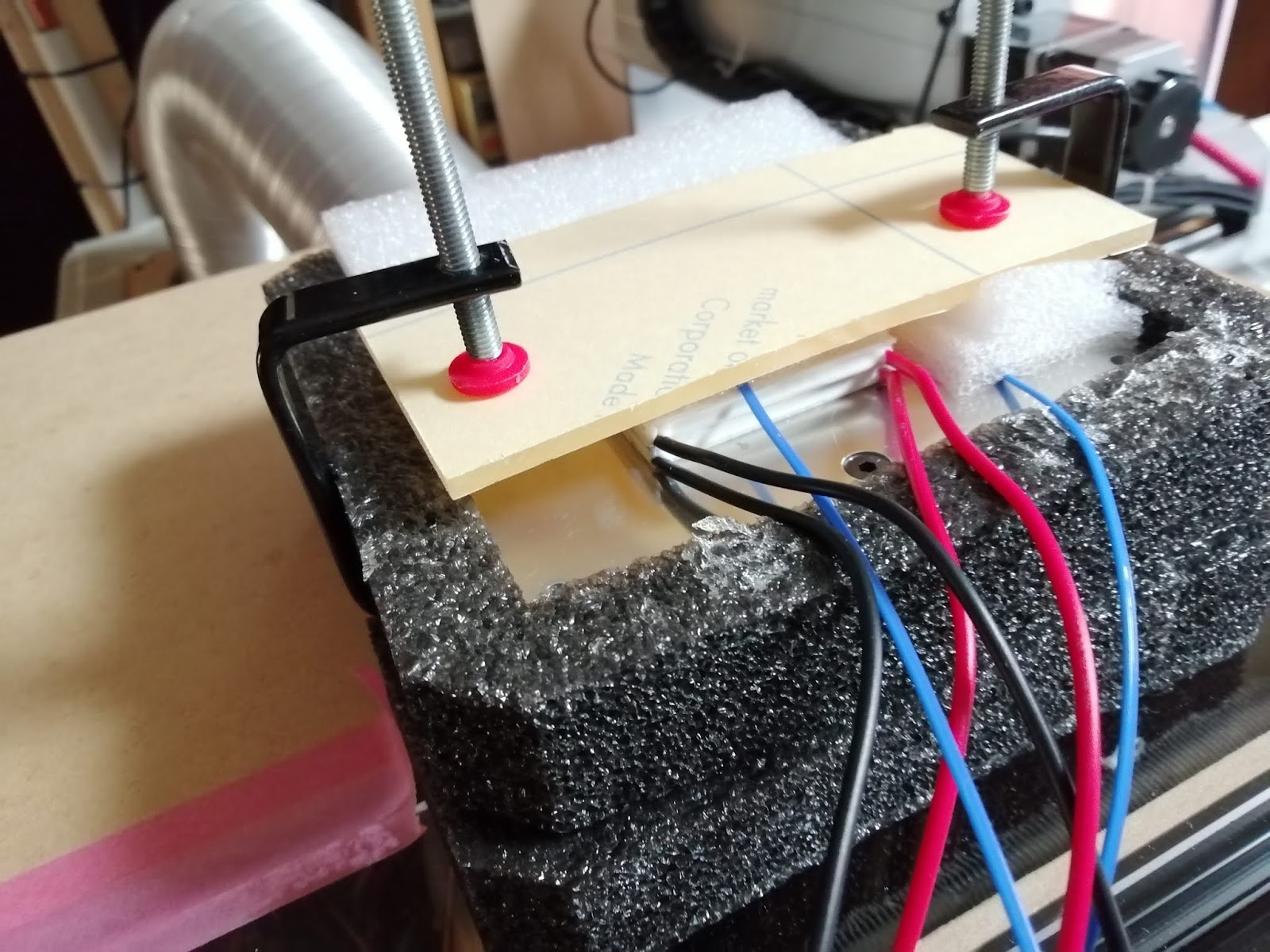

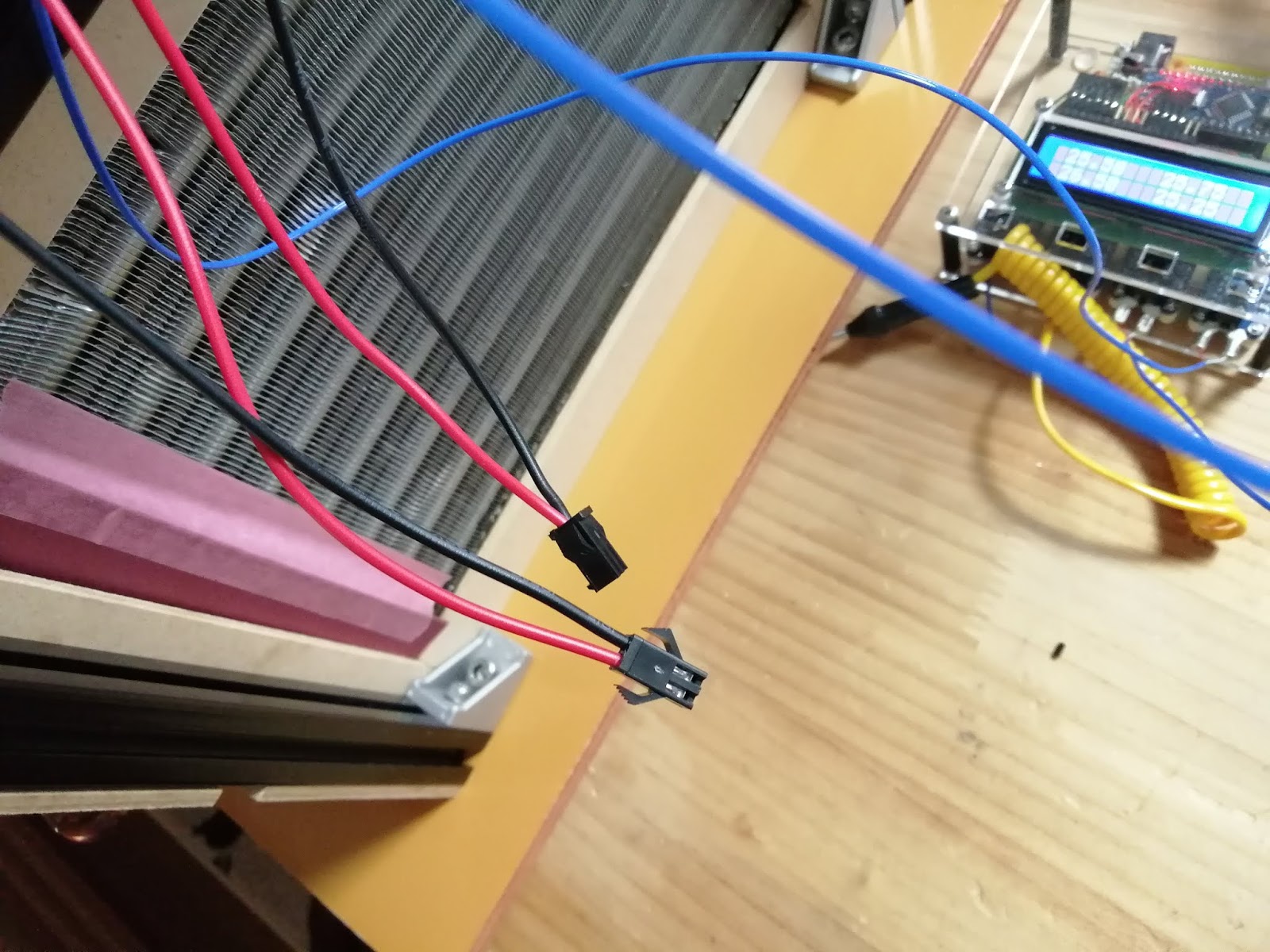

直列接続されていた二段積みペルチェの電源線を、

二系統に分割して

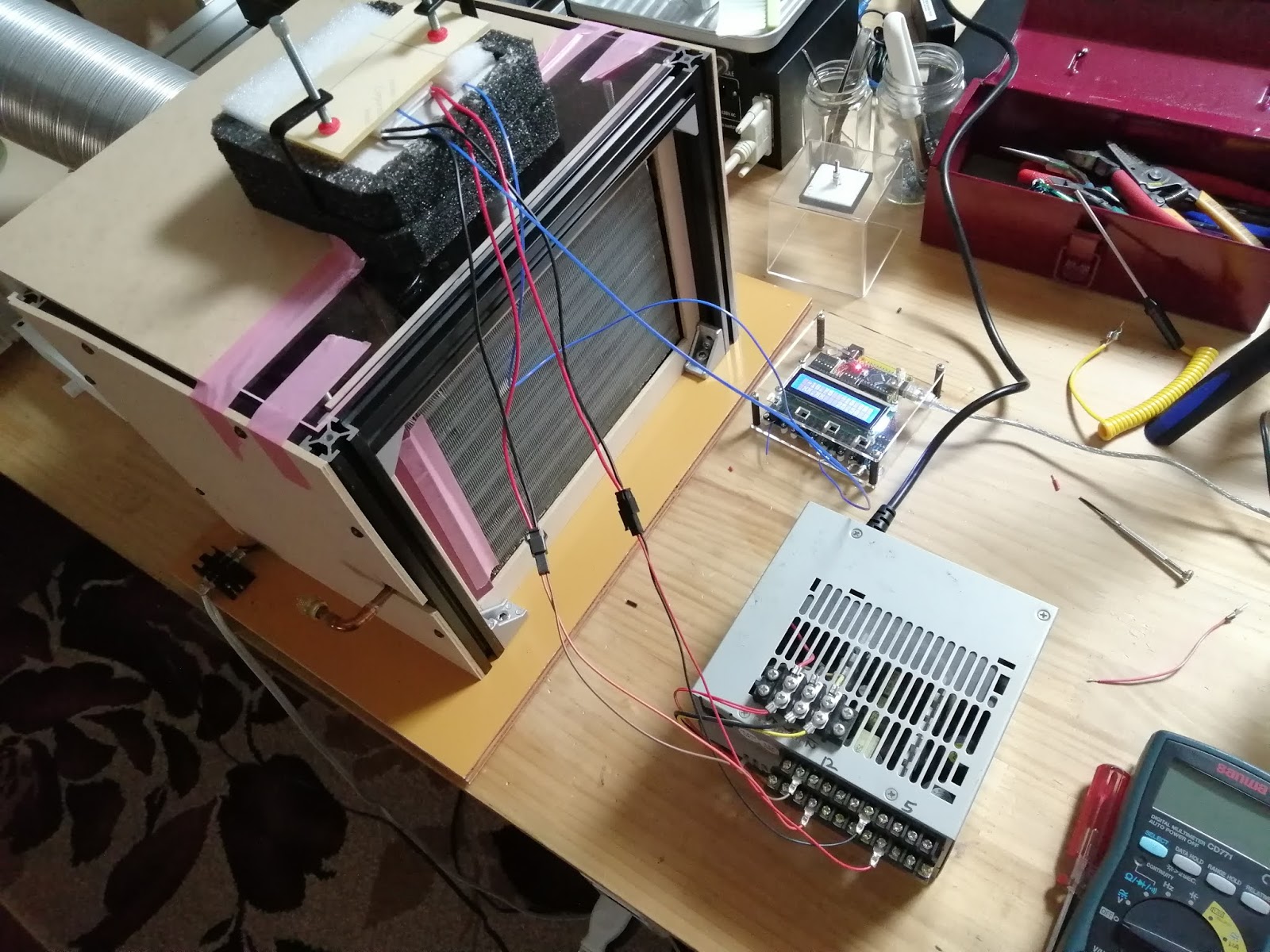

接続すれば、高度な(笑)制御系をもった二段積みペルチェ駆動系が出来上がります。

いやもうこれは完璧でしょ。-40℃も夢じゃないでしょ(笑

と勇んで実験しました。

この状態で通電開始。

たちまちぐんと下がって、

あれれ、上がっちゃいました。

そして、この後もデューティ変えたり電圧上げたりいろいろやったんですが、結局直列つなぎの-35℃を下回ることはできませんでした、というか、-30℃にもなりませんでした。

これは難しいぞ、いやどうなってるんだ?

ともがいておりましたところ、ついに「ひょっとしてこれか?」とひらめきました!!